전국 곳곳에 ‘만세’ 소리가 울려 퍼진 지 100년이 흘렀다. 정부는 3·1운동의 정신을 헌법에 명시해 계승 중이다. 그날의 모습을 재현하는 행사는 전국에서 진행될 예정이다. 한 세기가 지났지만 기억은 남았다. 문제는 기록이다. 3·1운동의 참여 인원과 규모 등은 여전히 미궁이다.

전국 곳곳에 ‘만세’ 소리가 울려 퍼진 지 100년이 흘렀다. 정부는 3·1운동의 정신을 헌법에 명시해 계승 중이다. 그날의 모습을 재현하는 행사는 전국에서 진행될 예정이다. 한 세기가 지났지만 기억은 남았다. 문제는 기록이다. 3·1운동의 참여 인원과 규모 등은 여전히 미궁이다.

노력은 있었다. 지난 1919년 7월 대한민국 임시정부는 ‘한일관계사료집’(사료집)을 편찬하기로 결정했다. 고대부터 3·1운동에 이르기까지 우리나라와 일본의 관계를 담고자 했다. 조선총독부의 영문 홍보물에 대응, 대한민국의 상황을 외국에 알리기 위함이었다. 이는 임시정부에서 공식적으로 3·1운동을 조사, 정리한 기록이 됐다. 국내외 언론 보도와 선교사 등 외국인의 목격담, 실제 경험담 등이 근거로 수록됐다. 사료집은 3·1 운동 참가자를 168만1648명으로 기록했다. 사망자 6821명, 부상자 4만5163명이다. 조선총독부 등 일본 측의 기록보다 3배 이상 많았다.

다만 한계는 분명했다. 편찬기일은 촉박했다. 임시정부 요인들은 국제연맹(UN의 전신) 창립 전 사료집을 통한 여론형성이 필요하다고 봤다. 국제연맹 창립시기에 맞추기 위해서는 같은해 9월 내에 집필을 끝내야 했다. 실질적인 자료조사 기한은 50일 남짓이었다. 임시정부가 중국에 위치한 상황에서 일본의 눈을 피해 국내 자료를 수집하기도 어려웠다. 자료를 모으기 위해 한반도로 향했던 이들은 일제의 감시 탓에 임시정부로 돌아오지 못했다. 후대 학자들은 이로 인해 서술내용과 통계의 오류, 누락 등이 존재할 수밖에 없다고 분석했다. 사료집의 통계를 인용한 것으로 알려진 당시 역사서들도 사정은 비슷했다. ‘3·1운동, 국가의 기억과 기록’ 논문에 따르면 박은식의 ‘한국독립운동지혈사’와 김병조의 ‘한국독립운동사략 상편’의 통계도 참가자, 부상자 등의 수에서 차이를 보였다.

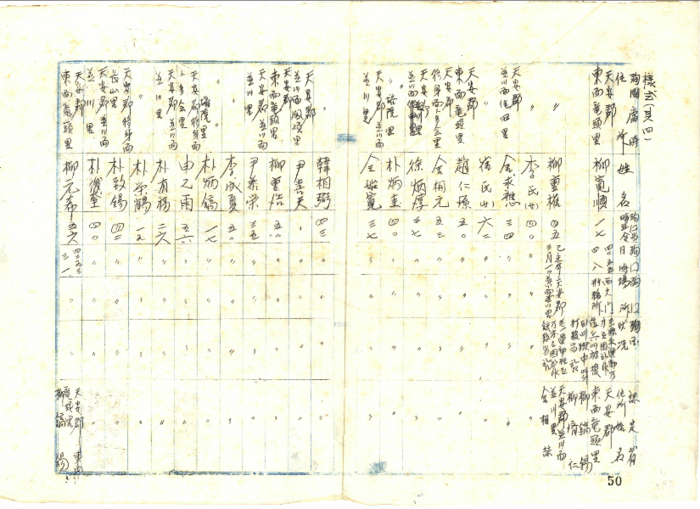

광복 이후 3·1운동을 기록할 두 번째 기회가 찾아왔다. 지난 52년 이승만 정부는 ‘삼일운동시피살자명부’를 조사, 작성했다. 일본과의 회담을 앞두고 청구권 교섭용 자료를 만들기 위해서였다. 각 면사무소가 주체가 돼 약 한 달간 피살자의 이름과 순국 당시 주소, 당시 연령, 순국 장소, 순국 상황 등을 모았다.

광복 이후 3·1운동을 기록할 두 번째 기회가 찾아왔다. 지난 52년 이승만 정부는 ‘삼일운동시피살자명부’를 조사, 작성했다. 일본과의 회담을 앞두고 청구권 교섭용 자료를 만들기 위해서였다. 각 면사무소가 주체가 돼 약 한 달간 피살자의 이름과 순국 당시 주소, 당시 연령, 순국 장소, 순국 상황 등을 모았다.

문제는 시기였다. 당시는 6·25 전시였다. 면사무소가 파괴된 곳은 조사 자체가 이뤄지지 못했다. 명부에 기재된 사망자의 수는 633명에 불과하다. 1919년이 아닌 지난 1921년에 사망한 이가 오기재된 경우도 있다. 또한 북측 인원에 대한 조사 자체가 어려웠다. 명부에 따르면 경남 지역 피살자는 169명이었지만 평남 지역 피살자는 8명에 불과했다. 평남 평양에서는 3·1운동이 매우 거세게 일었다. 하루에 총상 환자 5명이 사망한 것을 봤다는 외국인의 증언이 남아있을 정도다.

여기저기 조각났던 3·1운동의 기록들은 최근 조금씩 짜맞춰지고 있다. 국사편찬위원회는 지난 20일 3·1운동 기초 자료를 종합한 ‘삼일운동 데이터베이스’(DB)를 공개했다. 일제의 보고문건 및 판결문, 신문조서, 사료집, 외국인선교사의 보고 등 정리해 종합했다. DB에 따르면 시위 1692건, 시위 참여자는 최대 100만명, 사망자는 900여명으로 집계됐다. 연구가 심화되면 그 수치는 더욱 증가할 것으로 보인다.

여기저기 조각났던 3·1운동의 기록들은 최근 조금씩 짜맞춰지고 있다. 국사편찬위원회는 지난 20일 3·1운동 기초 자료를 종합한 ‘삼일운동 데이터베이스’(DB)를 공개했다. 일제의 보고문건 및 판결문, 신문조서, 사료집, 외국인선교사의 보고 등 정리해 종합했다. DB에 따르면 시위 1692건, 시위 참여자는 최대 100만명, 사망자는 900여명으로 집계됐다. 연구가 심화되면 그 수치는 더욱 증가할 것으로 보인다.

국사편찬위원회 관계자는 “그동안 3.1운동 관련 자료가 파편적이고 복잡해 연구에 어려움이 있었다”며 “앞으로 연구자들이 해야할 몫이 많다. 현재 드러난 것은 ‘최소의 기록’이다. 숨어있는 3·1운동의 진실을 찾을 수 있기를 바란다”고 말했다.

이소연 기자 soyeon@kukinews.com / 그래픽=이미애 truealdo@kukinews.com

기사모아보기

![‘수원전 퇴장’ 제주 이탈로, 사후 감면으로 징계 면제 [K리그]](http://img.kukinews.com/data/kuk/image/2024/04/25/kuk202404250203.275x150.0.jpg)

포토

포토

![한 지붕 多 가족, 멀티 레이블의 함정 [데스크칼럼]](http://img.kukinews.com/data/kuk/image/2024/04/24/kuk202404240205.300x280.0.jpg)