중증 재활환자들 전국 병원 떠돈다

입원 길수록 병원 보험수가 깎여 환자에 불똥

서울 인수동 국립재활원에 입원 중인 하반신 마비 환자 민상기(42)씨는 최근 병원에서 퇴원 통보를 받았다. 입원하고 3개월이 됐으니 나가야 한다는 것이었다. 민씨는 “재활을 시작하고서 꼼짝하지 않던 발가락이 가끔씩 움직이고 발목에 힘이 더 들어가는 걸 느낀다”며 “호전 가능성이 보이는 이 순간을 놓치고 싶지 않는데 기한 규정 때문에 퇴원해야 한다고 하니 납득하기 어렵다”고 했다.

재활치료를 받아야 하는 중증 환자들이 전국 병원을 떠돌고 있다. 환자 상태와 관계없이 입원 기간에 따라 건강보험 수가를 일괄 삭감하는 정부 방침 탓이다. 치료 대가를 제대로 받지 못하는 병원들은 수익성을 따져 재활 환자를 조기 퇴원시키고 있지만 환자가 옮길 재활병상은 턱없이 부족하다.

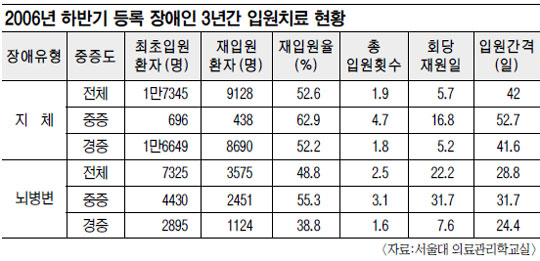

◇한 달마다 병원 전전…치료 효율성 떨어져=지난해 11월 서울대학교 의료관리학교실이 2006년 하반기 신규 등록 장애인 2만4670명의 3년간 입원치료 실태를 조사한 결과 중증 장애인은 한 달 안팎 간격으로 입·퇴원을 반복한 것으로 나타났다. 재활병원은 그나마 3개월을 최대 입원 기한으로 잡고 있지만 종합병원은 재활병동이 협소하고 수술 대기자가 많아 입원하고 한 달을 넘기기 어렵다.

척수장애를 포함하는 중증 지체장애인 696명 가운데 62.9%인 438명이 최초 입원 이후 두 번 이상 재입원했다. 보통 한 병원에서 17일 이상 머무르지 못했고 4∼5번씩 병원을 옮겨다녔다. 입원과 재입원 간격은 평균 52.7일이었다. 퇴원하고 다시 입원할 때까지 거의 두 달이나 기다릴 만큼 여유 병상이 없었다는 의미다.

재활치료는 병원을 자주 옮길수록 기간 대비 효율성이 떨어진다. 입원할 때마다 같은 검사를 반복하고 새 치료사에 적응해야 하는데다 일정 기간이 지나면 또 다른 병원을 물색해야 하는 탓이다.

대한장애인재활협회 이일영 부회장은 “치료를 끝내지 못하고 거의 강제로 퇴원당하는 재활 환자들은 병원을 한 번 옮길 때마다 치료 성과가 최소 2주 이상 후퇴한다”며 “환자가 입·퇴원을 반복할수록 가정과 사회로 복귀하는 시기가 늦어지고 불필요한 사회적 비용도 늘어난다”고 지적했다.

◇환자 고려 않는 수가 삭감…적정 재활기간 산정해야=재활환자를 조기 퇴원토록 하는 근본 요인은 획일적 입원료 산정 기준이다. 정부는 보험 수가(국민건강보험공단이 치료 대가로 병원에 지급하는 돈)를 입원 15일 이후 10%, 30일 이후 15% 깎도록 고시하고 있다. 환자를 오래 데리고 있을수록 병원이 받는 입원료가 줄어드는 구조다. 장애 초기 척수장애인 등은 입원 치료가 불가피하고 재활 기간이 길지만 정부 방침은 모든 환자에게 동일하게 적용된다. 또 건강보험심사평가원은 3개월을 넘긴 치료비도 상당 부분 삭감하고 있다고 병원들은 전했다.

연세대 신촌세브란스병원 관계자는 “환자 입원 기간이 긴 재활병동은 수익은커녕 적자를 볼 수밖에 없는 상황”이라며 “이 때문에 대형 병원들이 재활병동을 거의 운영하지 않고 있다”고 전했다.

전문가들은 환자 유형을 잘게 나눠 수가를 차등 삭감해야 한다고 강조한다, 이 방안은 건강보험이 생긴 1977년 이래 한 번도 논의되지 않았다. 국립재활원 이범석 병원부장은 “적정 재활 기간을 산정하고 그 기간의 치료 활동을 수가화해 적극 지원할 필요가 있다”며 “적정 기간 산정은 입·퇴원 반복으로 길어지는 재원 기간을 줄여 불필요한 의료비를 절약하는 효과도 있을 것”이라고 말했다.

강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr