이 동네 당근마켓, 나밖에 없네

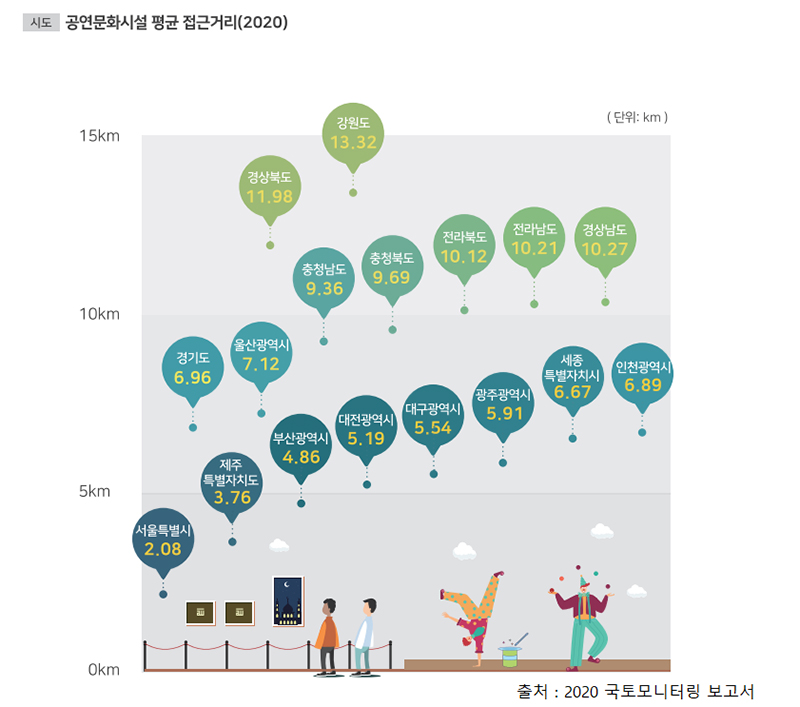

같은 해 태어난 두 아이가 있다. 한 아이는 집에서 860m 떨어진 어린이집을 다녔다. 1.19㎞ 거리의 초등학교를 친구와 함께 걸어 등교했다. 주말에는 도서관에서 책을 읽거나 공원에서 뛰어놀았다. 모두 1㎞ 남짓 거리다. 또 다른 아이는 20여분 차를 타야 어린이집에 갈 수 있었다. 초등학교도 마찬가지다. 각각 집에서 7.78㎞, 5.58㎞ 떨어졌다. 9.15㎞ 거리 도서관에 가려면 마음을 먹고 날을 잡아야 했다. 서울 아이에게는 모든 것이 가깝고, 지방 아이에게는 모든 것이 멀다. 2020년 국토모니터링 보고서에 따른 서울과 강원도의 각 시설 평균 접근거리다.

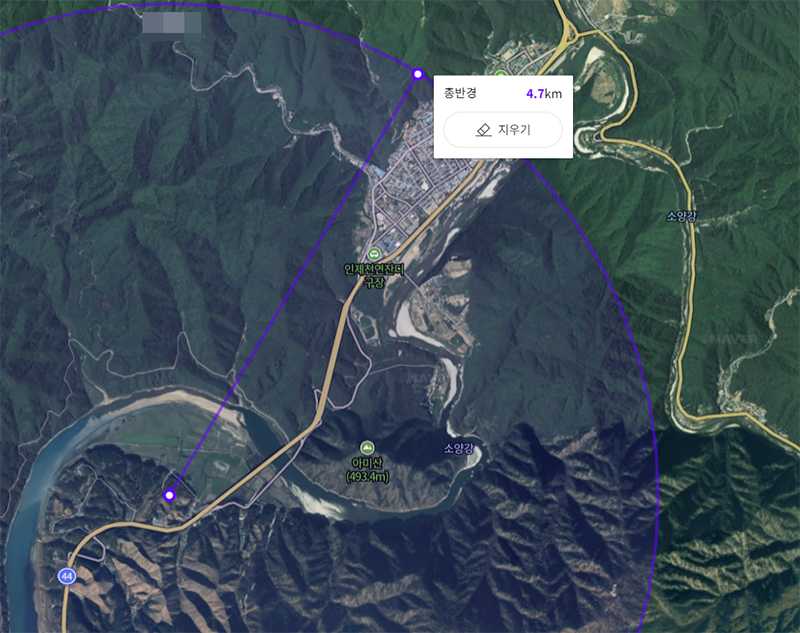

병원까지 4.5㎞ (도보 1시간15분)

서울살이를 정리하고 지난해 부모님이 계시는 강원 인제로 내려온 임주원(32·가명)씨. 예초기를 돌리다 벌집을 건드렸다. 자그마치 8방을 쏘였다. 괜찮겠지 싶었는데 온몸이 퉁퉁 붓기 시작했다. 놀란 어머니께서 급히 차를 몰아 읍내 병원으로 달려갔다. 가장 가까운 1차 병원도 차로 10여분 이상 걸린다. “10분이 1시간처럼 느껴지더라고요. 거의 죽다 살아났죠” 차가 있으면 다행이다. 버스는 1시간에 1대. 시내까지는 빙빙 돌아 50분이 걸린다. 서울에서 살 때는 걸어서 15분 거리에 대학 종합병원이 있었다. 암이나 이식 수술 등 난이도 높은 의료시술을 전문으로 하는 상급종합병원은 인제에 없다.

온라인 중고 거래까지 20㎞ (대중교통 1시간)

경기 외곽 지역에 거주하는 이주연(여·33·가명)씨의 스마트폰에는 그 흔한 배달앱이 없다. 아무리 새로고침을 해봐도 배달 가능한 식당이 뜨지 않는다. 이씨 집은 읍내에서 8㎞ 떨어졌다. 치킨을 최소 2마리 이상 시켜야 배달 가능한 거리다. 생활방식으로 자리 잡은 중고 거래 또한 그에게는 ‘하늘의 별 따기’다. 20㎞ 거리의 신도시로 나가야 그나마 거래 물품이 뜬다. 로켓배송, 새벽배송 모두 다른 세계 이야기다.

공연장까지 110㎞ (자동차 2시간30분)

“서울 출신 친구들과 좁힐 수 없는 격차가 있는 것 같아요. 어렸을 때부터 접하는 경험, 인프라가 다르잖아요. 저도 이런 걸 보면서 컸으면 얼마나 좋았을까요” 서울살이 7년 차 이하니(여·30)씨. 화려한 공연장 조명을 볼 때마다 고향을 떠올린다. 같으면서도 다른 불빛. 이씨의 고향은 조선소 불빛이 밤바다를 비추는 경남 거제다. 연극, 뮤지컬, 전시회 등 문화생활을 즐기려면 부산으로 가야 했다. 거가대교가 생기기 전에는 2시간30분 가까이 걸렸다. 경험이 풍부하면 생각도 커지는 걸까. 서울 친구들의 다양한 취미와 직업을 접할 때마다 ‘저런 삶도 있구나’ 싶어 놀란다.