그 많던 친구들은 다 어디로 갔을까

지난주 늦은 밤 김하나(여·27·가명)씨의 휴대폰이 울렸다. 일하러 서울에 간 친구였다. “하나야, 너 서울살이가 어떤 건지 알아? 힘들어도 직장 동료 위로 못 받아. 퇴근하면 마음 편하게 대화할 친구도 없고. 진짜 너무 외롭다. 너는 절대 서울 오지 마. 그냥 계속 안동에 있어” 이해 못 할 말이었다. 서울살이가 힘든 건 그렇다 치더라도 고향에 있으라니. 이곳은 다르다는 건가. “야, 여기도 외로워” 마음 둘 곳이 없는 건 김씨도 마찬가지였다.

경북 안동에서 자란 김씨는 고등학교 졸업 이후부터 또래들이 사라지는 것을 목격했다. 일자리를 구하기 위해 서울로, 여의찮으면 다른 지방 대도시로 하나둘씩 떠났다. “지방에 살면서 겪는 답답한 점을 이야기하고 같이 공감할 친구들이 없거든요. 말 그대로 지역에 젊은 사람이 없어요”

14일 통계청에 따르면 도봉구를 제외한 서울 24개 자치구의 청년 비율은 타지역에 비해 높다. 지방 청년이 지속적으로 유입됐기 때문이다. 그러나 김씨가 사는 안동을 포함, 전국 시군구 229곳 중 102곳(44.5%)은 청년층 등의 유출로 소멸위험 지역이 됐다. 대부분 지방이다. “지방 청년들이 퇴근 후에 하는 게 뭔지 아세요? 술 마시는 거예요. 그게 낙이자 한계예요. 이것밖에 못 하거든요. 퇴근 후에 공부나 동호회 활동하고 싶은데 그럴 수가 없죠. 사람이든 환경이든 인프라가 없으니까” 김씨가 말했다.

서울에 살던 정기훈(32·가명)씨는 2년 전에 전북 전주로 거처를 옮겼다. 달라진 건 위치만이 아니었다. 서울에서 받았던 청년 혜택들은 지방으로 내려오자 사라졌다. 전주를 비롯한 여러 지방자치단체(지자체)의 청년 정책은 부실했다. 정책 다양성은 물론 추진력과 지속력도 부족했다. 사회단체 활동을 하는 김씨의 눈에는 많은 것이 보였다. 가장 심각한 건 예산이었다. 김씨는 “서울이나 수도권에 비해 청년을 위한 예산 자체가 적다. 금액을 보면 지자체가 청년 사업을 지속할 의지가 있는 건지 의문이 든다”고 했다.

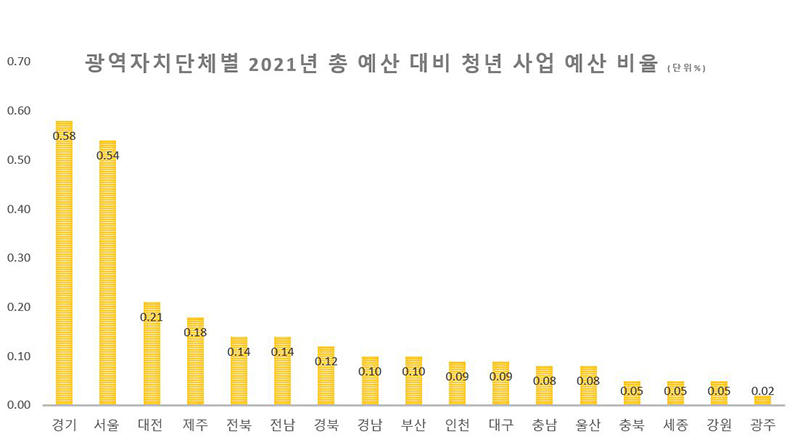

지난달 국회입법조사처에서 지자체 청년고용정책 현안을 분석했다. 지난해 지자체 사업 중 사업명에 청년이 들어있는 사업의 예산 비율을 따져봤다. 같은 해 서울 전체 예산은 약 58조9000억원이다. 이중 청년 관련 사업예산은 3228억여원이 들었다. 서울시 전체 예산의 0.54%가 청년 관련 사업 예산에 쓰인 것이다. 다른 지자체는 어떨까. 수도권을 제외하고 적게는 10억에서 많게는 330억이 책정됐다. 많은 곳도 서울 10분의 1수준이다. 전체 예산에서의 비중을 따지면 전남 0.14%, 부산 0.1%, 충남 0.08%, 충북 0.05%에 그친다.