흔히 '뇌수술'을 하려면 삭발해야 한다고 떠오르기 쉽다. 하지만 머리카락을 자르지 않고도 뇌수술을 진행해 관심을 모으고 있다.

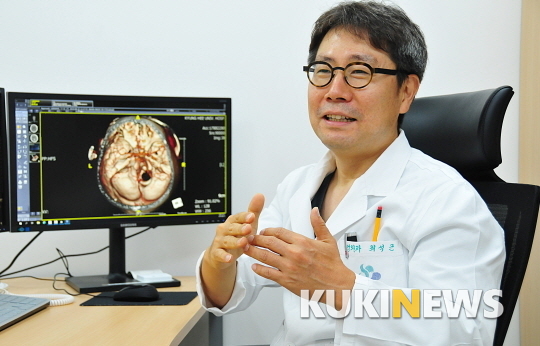

최석근 경희대학교병원 신경외과 교수는 “흔히 머리카락에 균이 있다고 생각해 제거해야 한다는 것이 정석이지만 거꾸로 생각해봤다”며 “균은 모근에 남아 있고 수술하는 의사의 손에도 존재한다. 균이 밖에서 안으로 침투하지 못하게만 한다면 굳이 머리를 밀지 않아도 되리라고 생각했다”고 말했다.

최 교수는 성형외과 교수와 친하게 지내던 와중에 각 진료 과별로 감염에 대한 개념이 다른 것을 알게 돼 머리카락을 깨끗하게 하고 나서 바로 두피를 절개 후 수술을 시도하게 됐다고 설명했다. 특히 지금까지 총 150례 진행했지만, 감염 등의 문제가 생긴 수술은 1건도 없었다는 설명이다.

뇌동맥류가 파열된 경우 다른 혈관으로 우회할 수 있도록 이어주는 수술인 ‘혈관문합술’도 시도했다. 밖에서 보이는 부분만 보고 혈관을 꿰매야 하는 고난도의 수술이지만 최 교수는 셀 수 없을 정도의 많은 연습으로 어떻게 수술하는 것이 편한지 논문으로 작성해 학회로부터 인정을 받았다.

또 간단하고 기발한 아이디어로 여러 논문을 냈다. 그는 감염으로부터 막아주는 두피의 섬유세포막이 뇌 수술과정에서 쉽게 찢어지게 되는 것을 보완할 방법을 연구, 두피의 막에 물을 주입하니 얇은 막이 두꺼워져 쉽게 찢어지지 않아 감염으로부터 보호받을 수 있었다고 한다. 이 연구는 SCI급 논문에 실리기도 했다.

최 교수가 주로 다루는 뇌동맥류는 구불구불하게 되어있는 뇌혈관에서 선천적으로 약한 부분이 압력에 의해 풍선처럼 부풀어 올라서 문제가 생기는 질환을 말한다. 다만, 뇌동맥류의 원인은 불분명한 것으로 알려져 있다. 그는 “사전 징후도 없는 편”이라며 “평소에 느끼지 못한 두통 정도에 불과하다. 이런 증상이 있다면 MRI 등을 찍어보라고 권하지만, 대다수가 참고 넘어간다”고 안타까워했다.

뇌동맥류 예방을 위해선 혈관 벽을 단단하게 만드는 동물성 지방이나 염분 섭취를 줄이고, 유산소 운동을 통해 영양소를 적절히 연소시키는 것이 좋다고 설명했다. 적절한 식습관과 규칙적인 유산소 운동만이 건강한 삶을 살 수 있다고 조언했다.

최 교수가 뇌를 연구하게 된 계기는 ‘복잡함으로 인해 발생하는 도전의식’이라고 설명했다. 그는 “사실 수학이나 물리를 전공하고 싶었지만, 부모님의 바람으로 의대에 진학했다”며 “의대 진학 후 신경외과를 보니 멋있게 느껴졌다. 특히 뇌는 다른 곳을 제어하는 부위이다 보니 아무리 잘하는 의사가 수술해도 합병증이 생기기 마련이다. 이 부분에 도전의식이 생겨 열심히 공부하게 됐다”고 말했다.

최 교수는 뇌 수술에 대한 철학을 가지고 있었다. 뇌혈관 수술은 공장에서 찍어내듯이 할 수 있는 수술이 아니라 실제 손으로 가공하는 ‘가내 수공업’과 비슷하다는 것. 그는 “몇 켤레를 많이 만들지 않아도 명품을 만드는 사람이 되고 싶다, 수술 횟수가 중요한 게 아니라 높은 퀄리티로 환자를 치료하는 것이 우선”이라고 강조했다.

실제 학회에서도 수술 횟수가 많다고 최고로 치지 않는다고 최 교수는 밝혔다. 수술을 구현하는 영상을 보면 누가 최고인지 얼마나 연습한 결과인지 알 수 있다고 공언했다. 그는 “최근에는 쉬운 수술로 횟수만 늘리려고 한다”면서 “기초부터 다져야 한다”고 주장했다.

최 교수는 전공의 시절 뇌혈관 수술의 기회가 없었지만, 환자가 올 순간에 대비해 밤새 동물실험을 진행했다고 회고했다. 그는 “환자가 병원에 온다면 그를 치료할 치료 옵션이 필요하다. 내가 어디에 근무한다 하더라도 치료할 방법이 있다면 살릴 수 있다고 판단하고 열심히 노력했다”고 밝혔다.

이어 “아무래도 죽음과 삶의 경계에서 있는 수술을 진행하다 보니 다 인상에 남는 것 같다”라며 “백령도 해변에서 작업하시던 선장님이 뇌경색으로 쓰러졌는데 혈관을 우회해 회복한 사례도 있었고, 여수에서 뇌혈관이 터져서 광주에서 병원을 전전하다가 우리 병원에 온 사람을 살린 적도 있었다. 보호자의 간절함을 알기에 매 순간 최선을 다하고 있다”고 밝혔다.

노상우 기자 nswreal@kukinews.com