“주거권은 인권이다! 쪽방주민의 주거권을 보장하라!”

“투기제로 공공개발로 모든 주민의 주거권을 보장하라!”

서울 용산 동자동 쪽방촌 주민들이 ‘살 권리’를 주장하고 있다. 해당 부지는 당초 정부의 공공개발로 진행될 예정이었으나 토지 및 주택 소유주들의 민간개발 요구에 따라 무기한 연기되고 있다. 주민들은 “내몰릴 위기”에 처했다며 공공개발 추진을 주장하고 있다.

정부는 지난해 2월 ‘서울역 쪽방촌 주거환경 개선을 위한 공공주택 및 도시재생사업 추진계획’을 발표했다. 계획은 전국에서 가장 큰 쪽방촌인 용산구 동자동 쪽방촌의 주거환경 개선을 하는 것을 골자로 한다.

공공주택 특별법에 의거한 이 사업은 한국토지주택공사(LH)와 서울주택도시공사(SH)가 동자동 일대 4만7000㎡를 2021년~2030년까지 개발해 주택 2410호(공공임대 1250호, 공공분양 200호, 민간 960호)를 공급한다는 계획을 담고 있다. 주민들의 이주는 이들의 주거권 보호를 위해 ‘선(先)이주 선(善)순환’ 방식으로 이뤄질 방침이었다.

동자동 쪽방촌에 대한 공공개발이 발표되자 해당 지역의 토지·건물소유주들은 '사유재산을 빼앗는 공공개발을 반대한다'며 자신들이 주도하는 ‘민간개발’을 하겠다고 반발했다. 이 같은 갈등에 현재 국토교통부는 지난해 하반기로 예정됐었던 ‘지구 지정’을 기약 없이 미루고 있는 상황이다.

주민들의 불안은 커지고 있다. 민간개발이 이뤄질 경우 내몰릴 위기에 처했기 때문이다. 김영국 동자동 공공개발모임위원장은 “지난해 2월 5일 국토부에서 공공 개발한다고 공모가 나왔다. 마을 사람들은 환호했다. 따뜻한 물에 샤워할 수 있겠다는 기분 좋은 상상도 했다”면서 “하지만 1년 넘도록 소식이 없다. 여기에 민간 개발에 대한 얘기가 들려오면서 불안감이 더욱 커지고 있다”고 말했다.

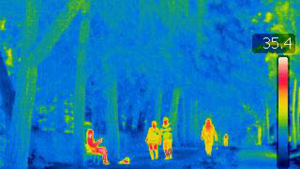

쪽방촌의 대부분은 40년 이상 노후된 건물이다. 주민들은 평균 1.5평의 작은방에서 화장실, 샤워실 등 개인위생과 관련된 시설을 공동으로 사용하며 살아가고 있다. 임성연씨는 “지금 방은 과거 고시원살이를 하던 때에 비해 큰 편이지만 여전히 작아 아직 여행용 가방에 들어있는 물건들도 많다”면서 “가장 불편한 점은 여름철 세면장이다. 남자들과 함께 생활하다보니 쉽게 왔다 갔다 하기 너무 힘들다”고 고충을 털어놓았다.

동자동에서 30년 넘게 살고 있는 지만형씨는 “예전에는 쪽방촌이라 불리지도 않았다. 시간이 흐르다보니 쪽방촌이라 불리더라”면서 “날씨가 춥다보니 집에서 샤워하려면 1주일에 1~2번밖에 못 한다”고 말했다.

사업 추진이 늦어지면서 쪽방촌 사람들은 하나둘 사라지기 시작했다. 2020년만 하더라도 470여분이 지내던 쪽방촌에는 현재 180여명 정도만 남아있다.

박종만 양동쪽방 부위원장은 “지난해 돌아가신 분만 30명이고, 몸이 안좋아져 요양병원 간 분이 30명 이상이 된다. 방문이 안 열려서 들어가 보면 돌아가 계신 분도 있다”면서 “각 당 대선후보들이 여러 가지 공약을 발표하고 있다. 그런데 쪽방촌이나 최저 생계 층에 대한 발표는 거의 없다. 정치권 사람들이 어려운 사람들의 얘기에 귀 기울여줬으면 좋겠다”고 주장했다.

김윤영 빈곤사회연대 활동가는 “정부와 국회는 집이 만들어지면 모든 일이 끝난다고 한다. 주택보급률이 100%를 넘은지 한참 지났지만 소유 숫자는 절반 조금 넘고 그대로”라면서 “새로 지어진 집들은 다주택자에게 돌아갔다”라고 말했다.

그는 “안전하게 살 수 있는 권리, 행복하게 일 할 수 있는 권리, 내 마을에 애착을 가지고 살아갈 권리를 빼앗기고 있다”며 “정부는 건물주 눈치보고 시간을 끌고 있다. 그 시간 동안 주민들은 계속 사라지고 있다. 주민들이 내쫓기는 동안 아무 역할을 하지 않는다면 국가의 약속이 무슨 의미가 있나 싶다”고 말했다.

이어 정부에게 “제대로 공공주택 추진할 것을 요구한다”며 “동자동 주민들이 일궈온 공간이 소수의 이윤의 장터가 되는 게 아니라 누구나 행복하게 살 수 있도록 바라겠다”고 강조했다.

안세진 기자 asj0525@kukinews.com