“결혼 얘기 나오면 먼저 계산부터 하게 돼요. 내 월급으로 가능한지부터요.”

서울에 거주 중인 20대 직장인 이모씨는 결혼 계획을 묻는 질문에 이렇게 답했다. “같이 살아도 신혼부부가 아니면 혜택이 없고, 혼자 살면 월세도 지원받기 어렵다”며 “결혼은 더 이상 개인의 선택이 아니라 계산”이라고 덧붙였다.

이 같은 현실 인식은 최근 공개된 분석에서도 확인된다. 인구 전문 민간 싱크탱크 한반도미래인구연구원은 지난 2일 ‘2025 인구보고서: 대한민국 인구 대전환이 온다’를 발간했다. 보고서는 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에 올라온 결혼·출산 관련 게시글 약 6만 건을 분석한 결과, 결혼 키워드로는 ‘사랑’보다 ‘돈’, ‘집’이 더 많이 언급됐다고 밝혔다. 출산·육아 관련 글에서는 ‘기쁨’보다 ‘슬픔’과 ‘공포’가 우세했다.

이런 감정은 서울 청년들의 거주 여건이나 이주 사유 등에서도 엿볼 수 있다. 서울시에 따르면 2023년 서울로 전입한 청년(만 19~39세)은 약 26만2000명으로, 전출자보다 2만7700명 더 많았다. 3년 연속 순유입 흐름은 이어지고 있지만, 유입 폭은 매년 줄고 있다. 유입 사유는 ‘직업’이 46.4%로 가장 많았고, ‘가족’과 ‘교육’이 뒤를 이었다. 반면 서울을 떠나는 청년들은 주로 ‘가족’(34.9%), ‘직업’(28.5%), ‘주택’(20.8%) 문제를 꼽았다.

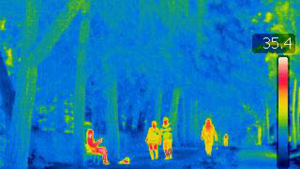

서울에 남은 청년들의 삶도 녹록지 않다. 2022년 기준 서울 청년 가구의 64.5%가 1인 가구였고, 특히 청년 여성의 1인 가구 비율은 70.6%에 달했다. 주거 면적은 갈수록 작아지고 있다. 50㎡ 미만 주택에 거주하는 청년 가구주는 2016년 32.7%에서 2022년 44.2%로 증가했다.

이처럼 청년의 결혼·출산이 감소하는 현실은 개인의 가치관 변화라기보다는 구조적 요인에 가깝다는 분석이 나온다. 하지만 서울시를 비롯한 정부의 관련 정책은 여전히 ‘신혼부부’, ‘기혼 가정’ 중심인 분위기다. 주거 지원, 출산 장려금, 세제 혜택 등 주요 제도는 혼인·출산 여부를 기준으로 설계된 경우가 많아, 미혼 청년은 상대적으로 소외되기 쉽다.

연구원은 “젊은 세대에게 결혼과 출산이 더 이상 개인의 자유로운 선택이 아니라, 경제적 조건에 좌우되는 현실임을 보여준다고” 설명했다. 이어 기존 패러다임을 넘어서는 대응이 필요하다고 강조하면서, 출산·양육 부담 완화, 일·가정 양립 문화 정착, 정년 연장과 계속 고용제도 확산, 이민정책 개편 등과 함께 ‘생산성 중심의 경제 구조’로 전환할 것을 핵심 과제로 제시했다.

전문가는 청년 정책이 결혼·출산 중심 기조를 유지하되, 비혼 청년도 포용할 수 있는 현실적인 접근이 필요하다고 강조했다.

구정우 성균관대 사회학과 교수는 “결혼과 출산 문제는 우리 사회의 큰 과제 중 하나이기 때문에, 정책이 그 방향으로 집중되는 건 불가피한 면이 있다”면서도 “다만 현재 비혼이거나 1인 가구로 살아가는 청년들이 상대적으로 소외감을 느낄 수 있는 구조인 것도 사실”이라고 진단했다.

이어 “지금은 미혼이지만 앞으로 결혼하거나 출산을 할 수 있는 잠재적인 계층이라는 점에서, 청년들이 긍정적인 선택을 할 수 있도록 여건을 마련해주는 게 중요하다”며 “단기적인 임대주택 지원도 필요하지만, 장기적으로는 자산 형성과 내 집 마련이 가능하도록 돕는 정책이 병행돼야 한다”고 말했다.