[쿠키 문화] 그것은 전대미문의 유형(流刑)이었다. 제 터전에서 뿌리 뽑힌 고려인들은 한 무리 짐승, 또는 한 무더기 짐짝으로 취급돼 머나먼 불모의 땅에 내던져졌다. 1860년대부터 굶주림과 일제의 탄압에 못 이겨 한반도를 등지고 극동 연해주에 힘겹게 둥지를 텄던 고려인들. 이들은 소비에트 정권의 채찍질에 다시 내몰려 중앙아시아 내륙 깊숙한 곳에 만신창이로 흩뿌려졌다. 끝없는 유랑, 거듭된 디아스포라(Diaspora·민족분산).

스탈린에 의해 1937년 9월부터 12월까지 단행된 강제이주로 고려인 17만1781명이 총 124대의 수송열차에 태워져 남카자흐스탄, 아랄해 구역 등으로 이송됐다. 그 중 7만6525명이 장장 6000㎞ 떨어진 우즈베키스탄까지 실려 왔다. 살아남은 이들은 잡초처럼 질긴 생명력으로 번성했다. 한때 23만 명까지 늘었다가 현재는 17만5000여명. 구소련 독립국가연합 12개국 가운데 고려인이 가장 많은 나라가 우즈베크다. 한민족의 또 하나의 질곡을 껴안고 있는 ‘까레이스키’들은 지금도 이 땅에서 억세게 삶을 꾸려가고 있다.

지난 23일 우즈베크 수도 타슈켄트에서 북동쪽으로 50㎞ 떨어진 농촌 ‘우즈베키스탄 마을’(마을 이름이 국명과 같다)을 찾아갔다. 치르치크강 상류에 위치한 이 마을 900여호 가운데 다수가 고려인 가정이다. 여기서 만난 77세의 태 니콜라이 니꼬노르비치(고려인들은 성은 한국식으로 하고 맨 뒤에 아버지 이름을 붙인다)는 강제이주 때 상황을 이렇게 전했다.

“72년 전 딱 이맘때네요. 37년 9월에 ‘한 달 먹을 것하고 이불만 들고 가라’는 통보를 받고 며칠도 안 돼 실려 갔지요. 할아버지, 할머니, 어머니, 나, 여동생 해서 일가족 다섯 명이 다른 사람들과 같이 열차를 탔습니다. 그런데 그건 객차도 아니고 짐차도 아니고, 마소들이나 태우는 열차였어요. 사람이 살 수 없는 기차에서 병들어 죽은 사람이 많았는데, 아이들이 특히 많이 죽었죠.”

태 노인 가족의 역경은 그대로 고려인 수난사의 축소판이다. 그의 아버지 태남길은 전북 남원 출신으로 두만강을 건너 간도에서 살다 1919년부터 연해주에 정착했다. 그러나 강제이주가 시작되기 20일 전 소비에트 당국에 의해 ‘일본 탐지꾼(스파이)’으로 몰려 감옥에 갇혔다. 이 때문에 강제이주 시기에는 가장도 없이 태 노인의 모친이 여자 몸으로 다섯 식솔을 살리기 위해 이루 말할 수 없는 고생을 했다고 한다. “그때 우리 촌에서 48명이 일본 탐지꾼이라고 붙들려갔는데, 10년을 갇혀있다 딱 3명만 살아왔습니다. 나머지 45명은 굶고 병들어 죽었죠. 아버지는 다행히 살아와서 47년에 가족과 합류했습니다.”

같은 마을에 사는 박 니콜라이 바실리예비치(86)는 이주 때 열네 살이었다. “좌석도, 창문도 없는 짐칸에 1칸당 20명 정도가 탔어요. 무쇠통에 나무를 넣고 불을 때 추위를 견뎠습니다. 소변은 통에 누어서 밖에 버렸고, 대변은 어쩌다 정차할 때 몇 천 명이 한꺼번에 벌판에 나가 해결했지요….”

스탈린이 강제이주를 획책한 이유는 크게 두 가지였다. 고려인들이 극동 변방에서 일본군의 첩자 역할을 할 수 있다는 군사적 고려, 여기에 중앙아시아의 척박한 땅을 고려인들의 뛰어난 노동력으로 개간하겠다는 경제적 계산도 깔려 있었다. 스탈린 정권은 우선 고려인 지도급 인사 2500여명을 인민의 적으로 몰아 체포하고 처형한 후에 ‘소개 작전’을 진행했다. 대개 출발 5∼6일 전에야 이주 통보를 해 고려인들은 가옥, 가축 등 재산을 처분할 시간도 없었다. 비좁고 더러운 화물차 또는 가축차량에 쑤셔 넣어져 얼어붙은 시베리아 대륙을 횡단했다. 전체 이송자 가운데 병약한 노인과 어린이를 중심으로 수만 명이 죽어나갔다.

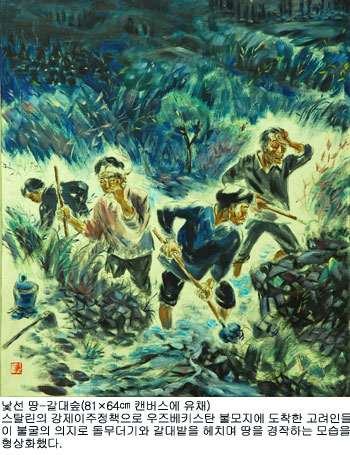

형벌은 거기서 끝나지 않았다. 다른 이송지 사정도 비슷했지만, 우즈베크의 경우 농사가 불가능해 보이는 척박한 황무지와 늪지대에서의 생존은 이주 과정만큼이나 힘든 것이었다. 고려인 최고의 화가 신순남(신 니콜라이 세르게이비치·1928∼2006)은 생전에 창작노트 ‘떠도는 자의 자화상’에서 서사시 형식을 빌려 이때를 고통스럽게 회고했다.

“16년 동안 황량한 늪지에서 노새처럼 일했다/갈대 무성한 땅에서 전쟁 치르듯 황무지를 개간했고/갈대와 뻘을 모두 갈아엎었다./악마의 땅에서 공물을 바쳐/쌀과 곡식, 목화, 소금을 얻어냈으며/비단을 짜기 위해 누에고치도 키워야 했다./갈대 사각거리는 궁벽한 마을/치르치크의 집단수용소에 갇혀 지내는 동안/새로운 무덤들만 하나 둘 늘어갔다.”

그러나 고려인들은 특유의 강인한 생명력과 적응력으로 집단농장(콜호즈)을 형성해 번영시켰다. 그 성공신화를 상징하는 인물이 김병화(1905∼74)다. 여의도 면적의 70배가 넘는 농장에서 해마다 기록적인 수확량을 보고하는 ‘김병화 콜호즈’의 대표에게 구소련 정부는 ‘사회주의 이중노력영웅’ 칭호를 내렸다. 24일 타슈켄트 외곽 용우치콜리 지역의 ‘김병화 박물관’에서 만난 장 에밀리아 안드레예브나(69)는 자랑스럽게 말했다. “이주 1세대들은 멧돼지와 큰 학질모기가 득실대는 땅에 도착해 땅을 파서 구들장을 놓고 갈대와 진흙으로 집을 만들었지요. 물길을 열고 벼, 밀, 옥수수를 경작했는데 김병화 농장은 전체 소비에트에서도 가장 수확량이 많은 농장으로 유명했어요. ‘사회주의 노력영웅’을 두 번이나 받고 살아있을 때 동상이 세워졌을 정도였으니까요.”

2차 대전 시기에는 ‘노동군’으로 징집돼 “강제이주 때보다 더 끔찍한” 고통을 겪는 등 고려인들의 수난사는 끝이 없다. 그러나 고려인들은 그 속에서도 나름대로 민족문화를 지켜왔다. 기자는 태 노인을 좇아 한 고려인 집안의 추도식을 지켜봤다. 망자가 죽은 지 3년째인데도 불구하고 200명 이상의 이웃이 몰려 음식을 함께 나눴다. 찰떡, 고사리나물, 도토리묵, 시래기 된장국 등이었다. 태 노인은 “환갑, 돌잔치, 혼사 등이 있으면 300∼400명씩 모여 동네잔치를 벌여요. 옛날부터 이어진 풍습을 잊지 않았지요”라고 말했다. 25일 타슈켄트 시내 한 아파트에 모인 고려인 부부 6쌍의 저녁식사 자리에 ‘불청객’으로 동참해보니 역시 반찬이 잡채, 콩나물, 개장국, 김치 등이었다. 이 정도면 고려인들에게 한인으로서의 정체성이 유지되고 있다고 말할 수 있을까.

문제는 언어다. 조선족과 달리 고려인 청장년층은 한국말로 의사소통이 거의 불가능하다. 생존을 위해 익힌 러시아어 실력은 뛰어나지만 한국말 구사력은 극히 약하다. 심지어 우즈베크어도 잘 모른다. 역사적 환경 탓에 ‘러시아 중심주의’가 단단히 자리 잡고 있다. 음식과 관혼상제 등 기타 풍습을 상당 부분 유지하고 있다고는 하지만, ‘말’을 상실한 고려인들의 민족정체성은 시간이 갈수록 희박해질 수밖에 없다.

현지에서 대화를 나눴던 가장 젊은 고려인인 전 빅토르 아나똘리비치(25)의 말이 아직도 기자의 뇌리를 떠나지 않는다. 대학에서 한국어를 전공한 그는 “우리 사이에 이런 말이 있죠. ‘생긴 건 한국인인데 국적은 우즈베크, 모국(母國)은 러시아다.’ 한국을 조국으로 생각하는 젊은 고려인은 거의 없을 겁니다.”

우즈베크에서 도시던 시골이든 거리의 자동차를 살펴보면 열에 여덟 꼴로 마티즈, 라세티, 넥시아 등 대우차다. 우즈베크와 대우자동차. 결국 이런 실질적인 관계가 고려인과 한국인의 민족적 고리도 단단하게 만들어주지 않을까. 일자리가 없어 방황하는 많은 ‘빅토르들’에게 ‘관념적인 조국’은 별 의미가 없으니. 타슈켄트=국민일보 쿠키뉴스 김호경 기자

hkkim@kmib.co.kr