리튬금속전지는 이론적으로 가장 높은 에너지 밀도를 제공할 수 있는 차세대 전지다.

하지만 실용 조건에서 수명이 급격히 저하되고 고전압에서 쉽게 부식되는 문제가 있어 상용화를 위한 연구가 진행 중이다.

최고 에너지 리튬금속전지 상용화 기대

한국연구재단은 KAIST 생명화학공학과 이진우 교수팀과 경상국립대 이태경 교수팀이 공동연구로 리튬금속전지의 낮은 수명 특성을 개선하고, 고속 충·방전과 고전압 성능을 높이는 나노입자 전해질을 개발했다고 10일 밝혔다.

공동연구팀은 리튬금속전지의 핵심 성능 간 균형을 깨뜨리지 않으면서 동시 향상을 끌어내는 전해질 설계 전략을 제시했다.

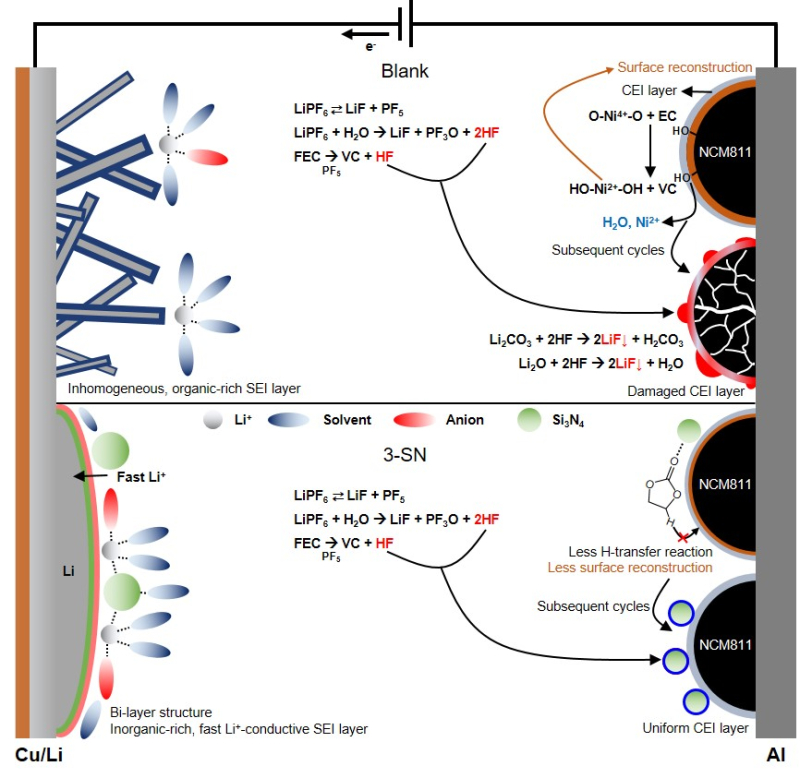

이에 연구팀은 비불소계 나노질화규소를 전해질에 첨가해 리튬이온의 용매화 구조를 정밀하게 조절하고, 무기물이 풍부한 안정적인 고체전해질 계면층을 형성하는 데 성공했다.

용매화 전해질은 리튬이온이 전해질 내 용매분자에 둘러싸인 상태로, 리튬이온이 액체 속에 안정화돼 배터리 성능에 영향을 준다.

아울러 질화규소는 전해질 분해로 발생하는 부식성 불화수소를 효과적으로 포집해 양극 부식을 억제했고, 고전압 환경에서 계면 안정성을 유지했다.

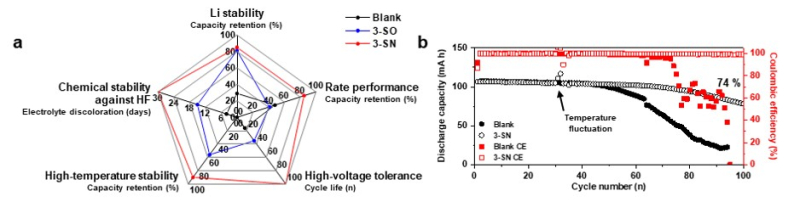

이렇게 개발한 나노입자전해질을 적용한 리튬금속전지는 실용 조건은 물론 50℃ 고온과 고속 충·방전, 고전압 환경에서도 장기적인 사이클 성능을 유지했다.

특히 360Wh/㎏급 파우치셀 테스트에서 100사이클 후 74% 용량을 유지하며 나노입자 첨가제 상용화 가능성을 입증했다.

이번 연구로 극한 환경에서도 높은 수명을 유지하는 가볍고 고밀도에너지 배터리 개발이 기대된다.

이 교수는 “이 기술이 실용화되면 고에너지 전기차, 드론, 항공우주, 고밀도 ESS 등에서 큰 파급 효과를 낼 것”이라며 “특히 파우치셀 수준에서 장기 수명과 고전압 특성을 입증해 셀 제조사의 양산 테스트로 빠르게 연결될 수 있다”고 설명했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 생명화학공학과 김진욱 박사후연구원과 이주현 박사과정이 공동 제1저자로 참여했고, 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 ‘나노 및 소재기술개발사업’ 지원을 받아 수행됐다. 연구결과는 국제학술지 ‘에너지 앤 인바이런멘탈 사이언스(Energy&Environmental Science)’ 지난 2월 13일자에 게재됐다.