열전소재는 물체의 한 지점과 다른 지점에 온도 차이가 발생하면 뜨거운 곳에서 차가운 곳으로 전하가 이동하면서 전기가 생기는 제백효과를 이용한다.

한국화학연구원(이하 화학연)이 기존 탄소나노튜브(CNT) 열전발전기보다 성능이 높으면서도 유연성까지 갖춘 기술을 개발했다. 이는 형태를 자유롭게 변형할 수 있어 웨어러블 기기 센서의 소규모 전력 공급 용도로 활용할 수 있을 전망이다.

화학연 한미정·강영훈 박사팀은 탄소나노튜브, '비스무스–안티몬–텔루라이드(BiSbTe)'를 다공성 폼 형태로 결합해 열전성능을 극대화한 유연 열전발전기를 개발했다.

열전소재는 일반적으로 금속기반 무기물로 제작하지만, 금속기반 열전소재는 성능이 높은 반면 유연성이 떨어진다. 반면 탄소나노튜브 열전소재는 흐물흐물한 특성으로 형태 변형은 쉬우나 열전성능이 낮고 기계적 내구성이 부족하다는 한계가 있다.

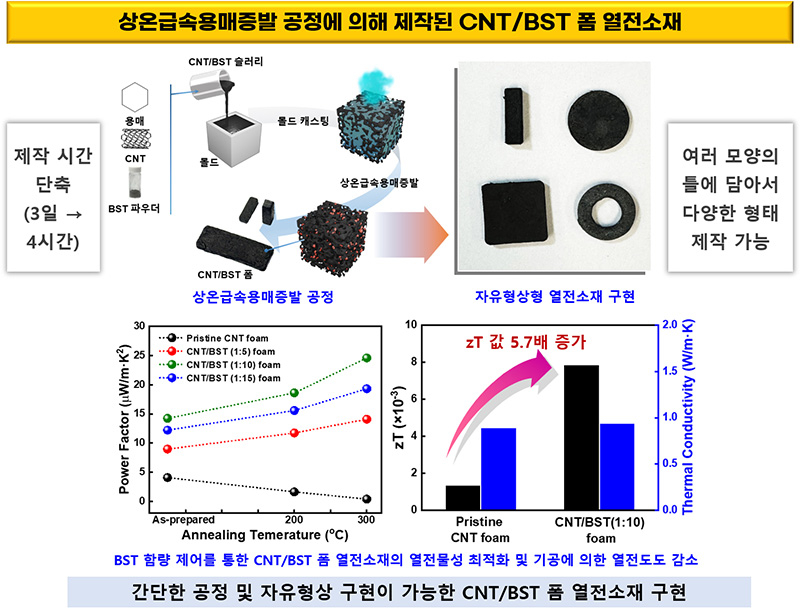

이에 연구팀은 탄소나노튜브의 유연한 특성은 유지하면서 성능한계를 극복하기 위해 탄소나노튜브를 부피감 있는 구조로 제작하는 독자 기술을 개발했다.

기존 유기 열전소재는 액체를 얇게 굳힌 필름형태로 만드는 것에 반해 연구팀은 다양한 모양의 틀에 재료 분말을 채우고 열을 가하면 스펀지처럼 굳어지는 방식을 사용했다. 동시에 열전소재 물질을 내부 구멍에 균일하게 분포시키는 기술을 적용했다.

이를 통해 소재 형태를 고정함으로써 필름 형태에 비해 기계적 내구성을 높이는 동시에 열전성능도 극대화했다. 이는 불규칙한 구멍의 뼈대가 오리털처럼 열 이동을 막고, 열 이동이 느려지면 뜨겁고 차가운 부위별 온도 차이가 유지돼 발전이 잘 되기 때문이다.

실제 실험결과 CNT/BiSbTe 폼 열전성능지수(zT)는 기존 CNT 폼보다 5.7배 향상된 7.8×10⁻³을 기록했다.

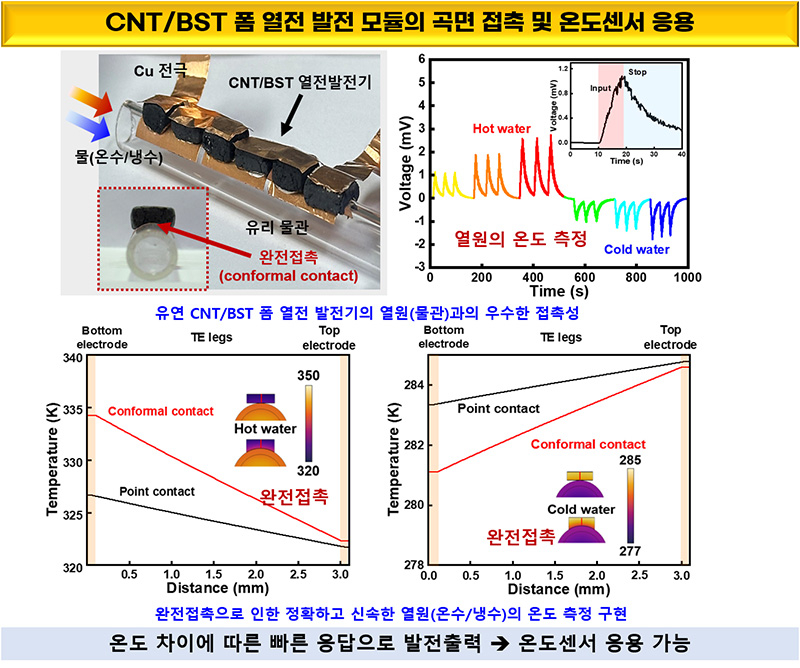

또 연구팀은 이번에 개발한 열전발전기를 유리관에 붙인 후 온수와 냉수를 번갈아 넣는 실험을 진행한 결과 온도차가 21.8K일 때 전력 15.7㎼를 생산해 저전력 온도센서를 작동시킬 수 있음을 확인했다.

아울러 1만 회 이상 굽힘 테스트에서 성능저하가 거의 없는 내구성을 확인했다.

특히 이번 제조공정은 기존 탄소나노튜브 제작방식이 3일 이상 소요되는 것에 반해 4시간 만에 고성능 열전소재를 제작할 수 있어 높은 생산성을 갖췄다.

연구팀은 향후 열전 성능을 더욱 개선하기 위해 도핑공정을 활용한 연구를 진행, 2030년경 상용화가 가능할 전망이다.

이와 함께 탄소나노튜브 내부에 다양한 열제어 소재를 추가, 배터리 발열 문제 해결, 인공지능 데이터센터 냉각시스템, 겨울철 온도유지장치 등 새로운 응용분야로 확대될 것으로 기대된다.

한 박사는 “이번 연구는 기존 열전발전소재 한계를 극복하고 유연한 에너지 하베스팅 기술을 발전시키는 중요한 성과”라며 “전기전자, 자동차, 친환경 에너지, 반도체, 국방, 우주 등 다양한 분야에서 폭 넓은 응용성을 가진 핵심 소재로 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 화학연 정명훈 박사후연구원과 배은진 연구원이 제1저자로 참여했고, 연구결과는 국제학술지 ‘탄소 에너지(Carbon Energy(IF: 19.5))’ 지난 1월호 후면 표지논문으로 게재됐다.