KAIST 신소재공학과 서동화 교수팀이 포스코홀딩스와 공동연구로 인공지능(AI) 및 자동화 기술을 활용해 이차전지 양극소재 자율탐색실험실을 구축했다.

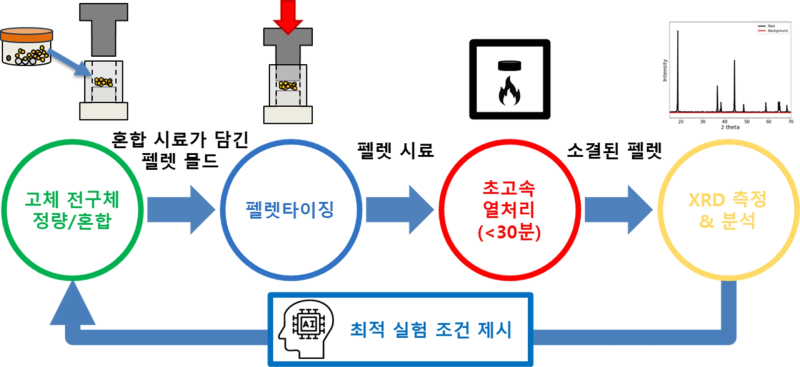

이차전지 양극소재 개발은 시료의 무게를 칭량하고 이송하는 정량·혼합 ·소결·분석 과정을 거쳐 광범위한 양극 조성과 실험변수 탐색이 필요해 많은 연구인력과 시간이 필요하다.

연구팀은 연구자 개입 없이 시료 정량·혼합·소결·분석을 수행하는 자동화시스템과 분석 데이터를 해석하고 학습해 최선의 후보군을 선택하는 AI 모델 기반 자율탐색실험실을 구축했다.

이를 위 연구팀은 소결 및 분석 과정을 각각 개별 모듈로 구축하고 이를 로봇팔을 활용해 실험 효율을 증대시켰다.

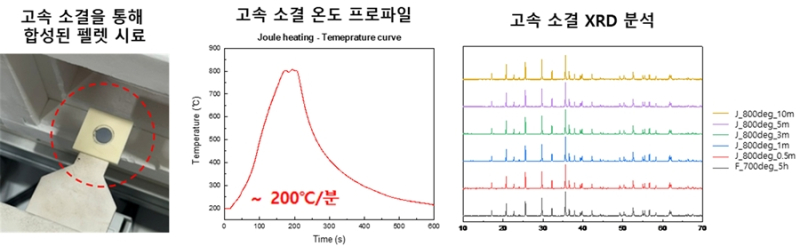

또 기존 저속 소결법과 다른 고속 소결을 도입해 합성속도를 비약적으로 개선했다.

그 결과 소결공정에 필요한 시간을 1/50로 단축했고, 이를 기반으로 기존 연구자 기반 실험 대비 12배 많은 소재 데이터를 확보했다.

확보한 데이터는 AI 모델을 통해 자동으로 해석, 합성된 상 정보 및 불순물 비율 등을 추출해 체계적인 양질의 데이터베이스를 구축했다.

연구팀은 이들 데이터를 이후 최적화 AI 모델의 학습 데이터로 활용해 자동화시스템이 실험할 양극 조성 및 합성 조건을 연구자 개입 없이 스스로 수행하는 폐루프(Closed-loop) 실험시스템을 구현했다.

이를 적용한 지능형 실험자동화시스템을 24시간 운용할 경우 약 12배 이상의 실험데이터 확보와 소재 탐색시간 93% 단축이 가능하다.

소재 탐색에 필요한 실험 횟수 500회를 가정할 경우 연구자가 실험을 수행하는 기존 방식은 84일이 소요되는 반면 자동화시스템은 6일 만에 완료하는 셈이다.

이번 자율탐색실험실 개발 과정에서 포스코홀딩스는 프로젝트 전반의 기획과 총괄 운영을 맡고, 전체 플랫폼 설계 검토와 부분모듈 설계 및 AI 기반 실험 설계모델 공동 개발을 수행했다.

KAIST는 전체 플랫폼 설계, 부분모듈 설계 및 제작, 알고리즘 제작, 자동화시스템 기반 실험검증 및 오류개선 등 실질적 시스템 구현과 운영을 담당했다.

포스코홀딩스 미래기술연구원은 이번에 개발한 자율탐색실험실을 기반으로 업그레이드 버전을 자체 연구소 실험실에 적용, 차세대 이차전지 소재 개발 속도를 획기적으로 높일 방침이다.

이를 위해 설비의 안정성과 확장성을 강화하는 후속 개발을 계획, 산학연 협력으로 개발한 기술이 실제 연구개발 현장에서 활용되는 사례로 이어질 것으로 기대된다.

서 교수는 “자율탐색실험실은 기존 연구자 기반 실험과 달리 합성 실패 여부를 가리지 않고 현재까지 진행한 모든 실험에 대해 실험변수, 공정변수, 환경변수, 결과 데이터를 전부 체계적으로 저장해 양질의 메타 데이터 확보에 유리하다”며 “이는 현재 도입이 어려운 머신러닝 기반 소재탐색 기법의 문제점인 적은 학습 데이터로 인한 신뢰성 문제를 해소할 수 있을 것”이라고 설명했다.

한편, 이번 연구는 KAIST 신소재공학과 이현기 박사과정과 배성재·김동우 석사과정이 주도했고, 포스코홀딩스 미래기술연구원 에너지소재연구소 LIB소재연구센터 박정우·박인철 수석연구원이 참여했다.