“못 배운 게 죄지. 그러니 당하고 살 수밖에” 40년간 제화공으로 살아온 송모(58)씨. 그는 제화업계가 나아질 것이라는 희망을 버린 지 오래다. 그의 경력을 여실히 보여주는 굽은 허리가 요즘 말썽을 부리지만, 병원에 갈 엄두는 내지 못한다. “아프다고 병원에 가 누워있으면 누가 돈 준데?” 손에서 한 시라도 구두를 떼어 놓지 못하는 송씨는 쓴웃음을 지으며 말했다.

“못 배운 게 죄지. 그러니 당하고 살 수밖에” 40년간 제화공으로 살아온 송모(58)씨. 그는 제화업계가 나아질 것이라는 희망을 버린 지 오래다. 그의 경력을 여실히 보여주는 굽은 허리가 요즘 말썽을 부리지만, 병원에 갈 엄두는 내지 못한다. “아프다고 병원에 가 누워있으면 누가 돈 준데?” 손에서 한 시라도 구두를 떼어 놓지 못하는 송씨는 쓴웃음을 지으며 말했다.

23일 오후 2시 서울 성동구 성수동의 한 제화공장에서 만난 6명의 제화공은 구두 만들기에 여념이 없었다. 갑피 기계, 본드, 공구 등이 차지한 20평 남짓한 공간에서 이들은 간신히 한쪽에 자리를 만들어 구두를 두들겼다. 제품을 하나라도 더 만들어야 하는 제화공들에게 흘러가는 1분 1초는 아쉽기만 하다. 그러나 최근 이들은 거리에서 노동환경 개선을 요구하기에 나섰다.

이날 공장에서 만난 제화공들의 평균 근로 시간은 14시간. “이렇게 해야 돈 벌지. 쉬는 거 다 쉬면 돈이 안 돼” 해당 공장에서 저부를 담당하는 김모(62)씨는 토로했다. 이들이 쉬지 못하고 일하는 이유는 바로 ‘개수임금제’에 있다. 제화공이 만드는 구두에는 개당 공임이 책정돼 있다. 국내 약 2000여명의 제화공이 근무 중인 것으로 알려진 성수동 일대 공임은 평균 7000원이다. 이 마저도 지난해 제화업체 ‘탠디’(TANDY) 사태 이후 상향된 것이다. 지난해 5월11일 민주노총 서울일반노조 제화지부 구성원과 제화공들이 공임 인상을 요구하자, 탠디는 신발 밑창(저부)과 윗부분(갑피) 각각 1300원씩 인상하는 안에 합의했다.

이날 공장에서 만난 제화공들의 평균 근로 시간은 14시간. “이렇게 해야 돈 벌지. 쉬는 거 다 쉬면 돈이 안 돼” 해당 공장에서 저부를 담당하는 김모(62)씨는 토로했다. 이들이 쉬지 못하고 일하는 이유는 바로 ‘개수임금제’에 있다. 제화공이 만드는 구두에는 개당 공임이 책정돼 있다. 국내 약 2000여명의 제화공이 근무 중인 것으로 알려진 성수동 일대 공임은 평균 7000원이다. 이 마저도 지난해 제화업체 ‘탠디’(TANDY) 사태 이후 상향된 것이다. 지난해 5월11일 민주노총 서울일반노조 제화지부 구성원과 제화공들이 공임 인상을 요구하자, 탠디는 신발 밑창(저부)과 윗부분(갑피) 각각 1300원씩 인상하는 안에 합의했다.

제화공은 근로기준법상 근로자에 해당하지만, 관련 법은 무용지물이다. 제화공 대부분이 소사장으로 등록돼 있기 때문이다. 소사장제란 동일 사업 내 생산라인 또는 공정의 일부에 대해 독립 경영체제를 형성하게 하는 소규모 경영방식을 말한다. 소사장은 노동관계법상 사용자가 된다. 원청과 하청업체는 그간 관행이라는 이유로 제화공들에게 ‘소사장’ 가입을 요구하며 4대 보험 부담을 덜었다는 것이 노동계의 주장이다.

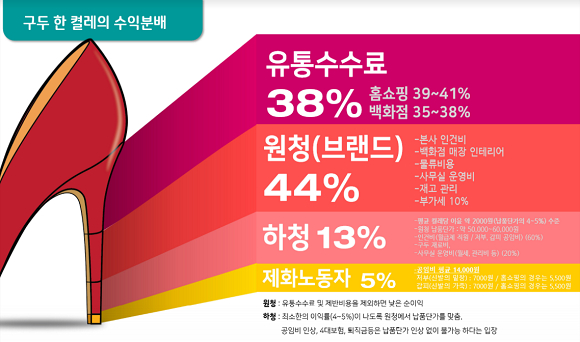

대안은 ‘유통 수수료’에서 제시됐다. 시민단체 유통수수료인하추진모임이 지난 9월 ‘불공정 유통수수료 문제 해결과 제화업계의 상생발전을 위한 토론회’에서 공개한 자료에 따르면, 구두 한 켤레의 수익분배 구조에서 홈쇼핑·백화점에서 갖는 유통 수수료는 평균 38%에 달한다. 본사 인건비, 백화점 매장 인테리어, 물류비용, 재고관리, 부과세 등을 부담하는 원청은 44% 수익을 가진다. 제화공 인건비, 원재료비, 사무실 운영비 등의 비용을 소비하는 하청업체는 13%를 갖는다. 제화공에게는 고작 5%뿐이다.

제화 노동계는 유통수수료 3% 인하를 촉구하고 있다. 정기만 민주노총 제화지부 지부장은 “유통수수료의 3%를 금액으로 환산하면 1만원 정도 된다”며 “소사장제를 폐지하고 1만원을 원청, 하청업체, 제화 노동자에게 지원하면 노동 환경을 개선하는 데에 사용할 수 있다”고 목소리를 높였다.

제화업계 상생 기금을 마련해야 한다는 목소리도 나온다. 김남근 민변(민주사회를 위한 변호사모임) 부회장은 “현 유통구조에서 백화점이나 홈쇼핑 등의 유통수수료는 지나치게 많은 비율을 차지하고 있다”며 “다단계 유통 구조상 원청 업체가 상당 부분 수익을 가져가고 나면 하청업체와 노동자의 수익은 적어질 수 밖에 없다”고 설명했다. 그러면서 김 부회장은 “대형유통점, 원청, 하청, 제화 노동자 등 4주체가 모여 합의할 수 있는 테이블이 마련돼야 한다”며 “유통수수료 인하로 상생기금을 마련해 제화공의 노동환경 개선 지원으로 이어질 수 있는 통로를 강구해야 한다”고 강조했다.

정부는 제화업계 노동환경 개선 초읽기에 돌입했다. 신동열 공정거래위원회 유통거래과 과장은 “이전 유통거래 조사에서 제화는 잡화에 포함됐지만 현재 유통 구조 상황을 상세히 파악하기 위해 따로 분리하는 작업을 진행하고 있다”고 전했다. 그러면서 “관련 자료는 내달 말 마무리해 내용을 발표할 예정”이라고 덧붙였다.

신민경 기자 smk5031@kukinews.com