[쿠키뉴스] 최은희 인턴기자 =언제 잘려도 이상하지 않은 고용 불안과 열악한 환경 속에서 경비원은 오늘도 아파트와 주민을 묵묵히 지키고 있다.

청소부터 제설작업·분리수거·화단 작업·순찰업무·주차관리까지. 아파트 곳곳에는 주민들이 미처 눈치채지 못한 경비원들의 손길이 닿아있다. 정해진 업무 외 궂은일도 마다하지 않고 성심성의껏 해내는 이들은 언제 해고통지서를 받을지 모르는 비정규직 노동자다.

그럼에도 경비원들은 일할 수 있어 행복하다고 입을 모았다. 이들에게 경비업무는 생계 수단 이상의 의미였다. 노년이지만 스스로 돈을 벌어 살아간다는 것이 큰 자부심이었다. 자식들에게 ‘열심히 사는 아버지’가 될 수 있어 기뻤다.

경기 안양시의 한 아파트 경비원 김승철(71)씨는 “급여를 타는 것보다, 70대인데도 열심히 일하는 모습을 보여줘 본보기가 되고 싶었다”며 “자식들 보기에 괜찮은 부모가 될 수 있어 행복했다”고 말했다.

오랜 연륜을 쌓아온 만큼 경비업무에 전문가라는 자긍심도 컸다. 11년째 경비업무를 해온 경기 용인시의 한 아파트 경비원 이오성(79)씨는 “동료나 입주민에게 일을 잘한다는 얘기를 많이 들었다”며 “일을 그만뒀다가 지난 2017년에 복귀했다. 경비업무를 다시 맡아달라는 부탁을 받았다”고 밝혔다.

주민들이 건네는 감사 인사도 보람 중 하나였다. 오랜 기간동안 도움을 주면서 정이 오갔다. 경기 군포시의 한 아파트 경비원 유치환(64)씨는 “입주민들과 대화를 나누는 기쁨이 컸다”며 “주민들의 따뜻한 말 한마디, 음료수 한 캔이 그날 하루를 힘 나게 한다”고 웃음 지었다.

경비원들이 소중한 일터에서 들은 가장 기억에 남는 말은 무엇일까. 이들의 목소리를 직접 들어봤다.

“청소 중에도 껄껄 웃으시며 반겨주시는 경비원 할아버지, 건강하세요.”

이씨는 입주민 어린이에게 받은 감사 편지를 꺼내 들었다. 그는 “입주민 아이들이 참 귀엽다. 자주 인사를 나눴다”며 “숙제를 도와줬더니 직접 쓴 편지를 주고 갔다. 정말 행복했다”고 밝혔다.

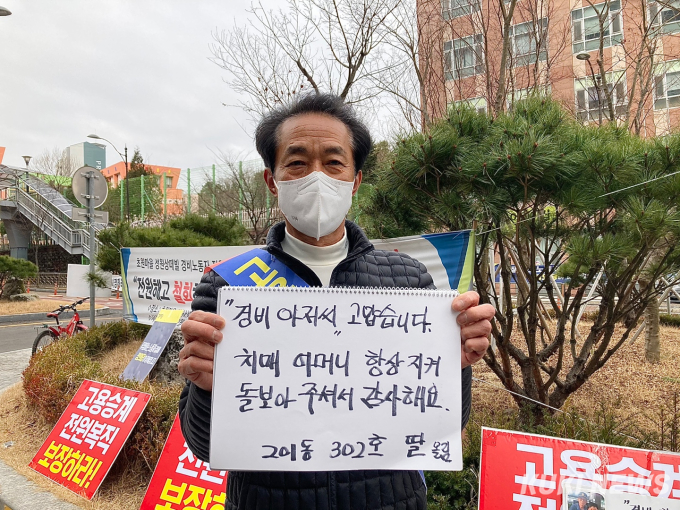

“경비 아저씨, 치매 어머니 항상 돌봐주셔서 감사해요”

이씨와 함께 근무해 온 윤석주(66) 경비반장은 치매를 앓는 입주민의 가족에게 들었던 말을 회상했다. 윤씨는 “치매를 앓는 입주민이 계셨다. 그분이 혼자 지하철을 타고 서울역까지 가셨을 때 데려오기도 했다”며 “가족분들이 정말 고마워하셨다. 일이 생길 때면 늘 연락 드렸다”고 말했다.

“경비원 어르신, 병원까지 데려다주셔서 감사합니다”

유씨는 주민을 직접 병원에 데려다주었던 경험을 꼽았다. 유씨는 “비 오는 날에 한 여성분이 병원에 간다고 하셨다”며 “차가 없다고 하셔서 모셔다드렸더니 감사 인사를 몇 번 하셨다”고 했다. 이어 “입주민을 도울 때 행복을 느낀다. 더 잘해야겠다는 생각이 들었다”고 말했다.

“우리 경비원 아저씨, 힘내세요”

김씨는 입주민 중학생에게 들었던 말이 가장 뿌듯했다고 했다. 그는 “눈이나 비가 내리는 날마다 아파트 정문에서 교통정리를 했다. 인근 중학교 학생들을 위해서다”라며 “지나가던 학생이 ‘힘내세요, 경비원 아저씨’라고 응원했다. 손자가 한 말 같아 잊을 수가 없다”고 말했다.

여전히 취약한 고용 형태로 인해 경비원들은 고통받고 있다. 경비노동자 실태조사 보고서에 따르면, 90% 이상이 1년 이하 계약을 맺고 있다. 현행 기간제법상 55세 이상은 한 직장에서 2년 이상 일해도 무기계약직 전환이 불가능하다. 평균적으로 고령자가 많은 경비원은 고용 불안에 시달릴 수밖에 없다.

“나이는 들었지만, 일하는 게 즐거울 뿐입니다. 소중한 일터에서 오래도록 일하고 싶습니다” 직장으로 돌아가고 싶은 경비원들이 전한 말이다. 오늘도 수많은 경비원들은 이 꿈을 향해 묵묵히 일하고 있다.

hoeun2311@kukinews.com