데이팅 애플리케이션, 아스퍼거 증후군, 연쇄살인범, 무당. 넷플릭스 ‘썸바디’를 구성하는 주요 키워드는 언뜻 보면 잘 연결되지 않는다. 데이팅 애플리케이션을 이용해 연쇄살인이 벌어지는 스릴러처럼 보이지만, 정작 정지우 감독은 기괴한 멜로라고 설명한다. 어떻게 연쇄살인범과 멜로가 공존할 수 있을까.

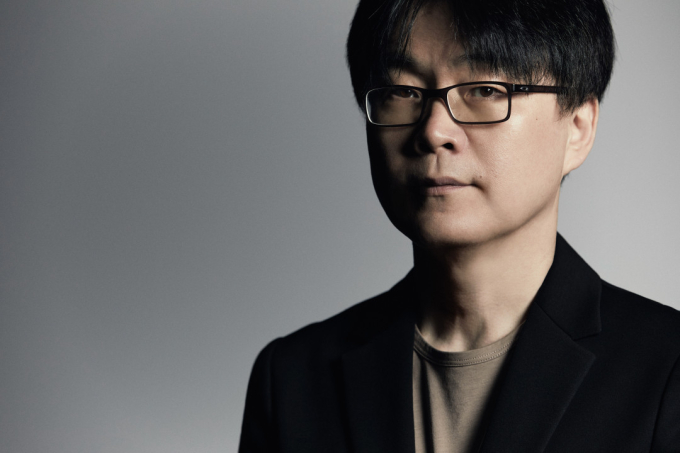

지난 22일 서울 삼청동 한 카페에서 만난 정지우 감독은 “안 해본 걸 하니까 흥미진진했다”고 작업 과정을 돌아봤다. 기획 초기 제목은 피 묻은 손을 의미하는 ‘블러드 핑거’였다. 처음엔 OTT에서 자주 볼 수 있는 장르처럼 보였다. 하지만 그 안에서 다르게 해석할 여지를 발견했다. 이야기의 시선을 연쇄살인범에서 세 친구로 바꾼 것이 시작이었다.

“‘썸바디’ 처음 기획은 연쇄살인범이 애플리케이션을 이용해서 사건·사고를 일으키고 다니는 이야기였어요. 그것이 세 사람의 이야기, 그들이 관계 맺는 이야기가 주도하게 되면서 변화가 생겼죠. 제가 기괴한 멜로라는 표현을 썼지만, 처음부터 멜로 드라마가 베이스에 있었어요. 그것이 조금 더 불거졌다고 봐야죠.”

한 편의 영화를 만드는 것과 여러 편으로 구성된 드라마를 만드는 건 완전히 다른 일이었다. 분량이 길어진 만큼 더 많은 인물과 그들의 관계를 설명할 기회가 있는 건 좋았다. 반대로 휴대전화에서도 볼 수 있는 화면 크기를 고려해야 하는 점은 아쉬웠다. 거대한 스크린에서 클로즈업된 얼굴이 나오는 순간이 주는 매혹은 기대하지 말아야 했다. 휴대전화에서도 볼 수 있는 텍스트 크기, 휴대전화에 맞는 템포를 고려해야 했다.

“드라마는 매회 마지막 장면을 무엇으로 끝내는지가 세상 무엇보다 중요하다고 해요. 제가 만난 모든 분이 그 얘길 하셨어요. 드라마 내용이 아니라 마지막 장면 뭔지 묻는 회의도 있다고 들었어요. 그만큼 다음 회를 보게 만드는 게 어렵다고 생각하시는 것 같아요. 글을 쓰면서 내가 이걸(드라마) 온전히 잘 해내긴 어렵다는 생각이 계속 들었어요. 경계에 있지만 긴 영화에 가깝다고 생각해요.”

데이팅 애플리케이션 썸바디는 드라마에서 중요한 역할로 등장한다. 사건 사고가 발생할 수 있는 부정적인 면도 존재하지만, 그보다 대단히 유혹적인 면에 집중했다. 이미 일상에 스며들어 자연스럽게 받아들이는 세대가 존재하는 만큼, 교과서 같은 얘긴 하지 않으려 했다. 대신 인간의 행동에 대해 질문을 던지려 했다.

“더 깊이 들어가면 ‘썸바디’는 사람이 왜 이럴까에 대한 얘기예요. 사람이 훌륭한 행동을 하는 건 이유를 설명할 수 있어요. 하지만 왜 그러는지 도대체 이유를 알 수 없는 행동은 어디에서 출발할까요. 보통 부모로 설명하지만 그게 맞을까요. 뭐가 답인지 정말 모르겠어요. 학대받은 아이여서 문제가 생긴 거라고 볼 수 있겠죠. 하지만 학대받은 모든 사람이 심각한 사회 문제를 일으키는 건 아니잖아요. 본질적으로 사람이 왜 그러는지 도저히 알 수 없는 영역이 있는 것 같아요. 답을 내는 게 아니라 질문해보고 싶었어요. 사람은 왜 그러는가에 대해서요.”

정지우 감독이 ‘썸바디’ 같은 장르를 시도한 것도, 이렇게 긴 분량을 찍은 것도 처음이다. 서사, 캐릭터, 연출 등 여러 가지를 다시 생각하는 계기가 됐다. 정 감독은 “안 써본 근육을 써보니까 익숙하지 않은 기분에 닿아 있다”라며 “정말 좋았다”고 돌아봤다. 마지막으로 시청자들에게 ‘썸바디’ 감상법을 전했다.

“‘썸바디’는 즐거운 내용이 아니고 길어서 지칠 수 있어요. 마음도 안 좋아질 거고요. 쉬엄쉬엄 보시길 권해요. 한 번에 몰아볼 수 없는 조건이라 생각하거든요. 하지만 2배속으로 보면 재미가 없을 것 같아요. 2배속으로 봐도 괜찮은 작품이 있지만, ‘썸바디’는 뭔 소리를 하는 거야 하는 반응을 피할 수 없을 것 같아요. 괜찮으시면, 천천히 봐주시면 좋겠습니다.”

이준범 기자 bluebell@kukinews.com