국민 2명 중 1명은 정치 유튜브를 신뢰하는 것으로 집계됐다. 국민 4명 중 1명은 정치 유튜브를 자주 보고, 3명 중 1명은 유튜브를 참고해 정치 의사를 결정하는 것으로 나타났다.

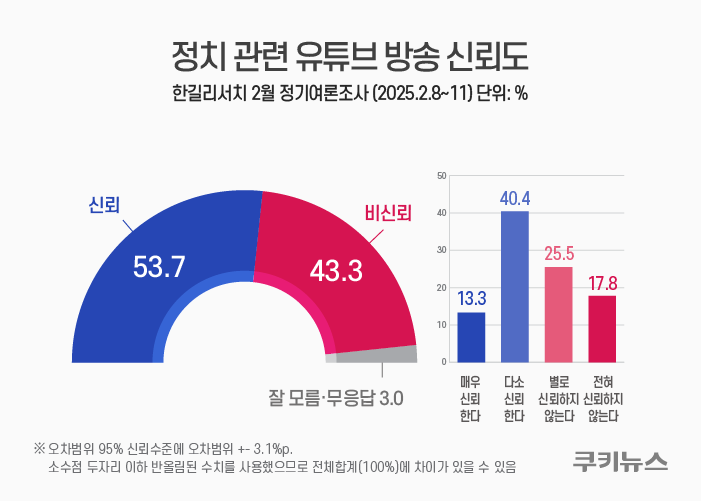

12일 쿠키뉴스 의뢰로 여론조사 전문기관 한길리서치가 지난 8~11일 전국에 거주하는 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 ‘시청 중인 정치 관련 유튜브 방송을 어느 정도 신뢰하느냐’는 물음에 응답자 53.7%가 ‘신뢰 한다’고 답했다. 세부 항목으로는 ‘매우 신뢰’가 13.3%, ‘다소 신뢰’는 40.4%를 차지했다.

성별로는 남성과 여성이 각각 55.3%, 52.2%를 차지했다. 연령별로는 40대 54.2%, 50대 63.9%, 60대 56.0%로 40~60대에서 두드러졌다. 18~20대(49.8%), 30대(49.1%), 70대 이상(45.5%) 연령대도 유튜브 신뢰도가 40%를 넘겼다.

지역별로는 △충청권 61.6% △부산·울산·경남 55.8% △대구·경북 55.7% 등에서 신뢰도가 높았다. 정치성향별 유튜브 신뢰도는 보수 59.7%, 진보 57.5%, 중도 48.5% 순이었다.

‘불신 한다’고 답한 응답자는 43.3%(별로 신뢰하지 않음 25.5%, 전혀 신뢰하지 않음 17.8%)로 집계됐다. 잘 모르겠다거나 답변을 유보한 응답자는 3.0%였다.

성별로는 남녀 각각 42.7%, 44.0%로 집계됐다. 젊은 연령대일수록 유튜브에 대한 신뢰도는 떨어졌다. 18~20대 48.1%, 30대 47.5%, 40대 44.7%였다. 50대 응답률은 34.7%에 불과했다.

지역별로는 호남권(51.9%)과 서울(49.6%)이 유튜브를 신뢰하지 않은 지역 1,2위로 조사됐다. 부산·울산·경남 40.9%, 대구·경북 40.1%, 인천·경기 42.8%, 충청권 33.5%으로 나타났다.

정치성향별로는 중도에서 ‘불신 한다’ 응답률이 49.5%로 가장 높았고 이어 진보 39.6%, 보수 37.8% 순이었다.

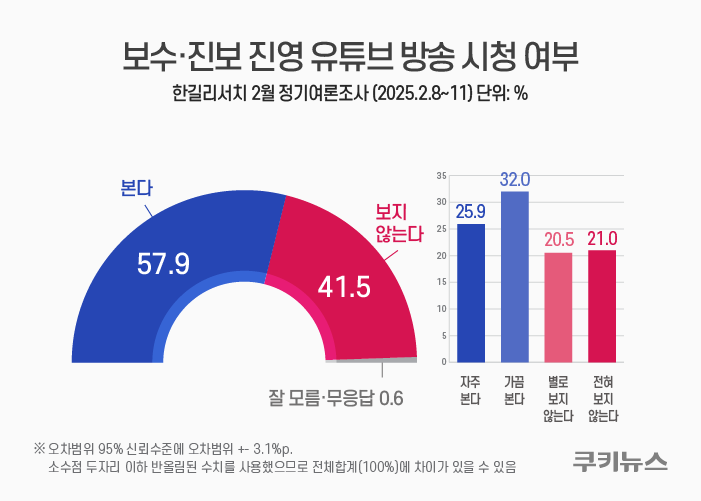

정치 유튜브 열혈 시청자는 국민 4명 중 1명꼴로 집계됐다.

같은 대상에게 ‘정치적으로 보수·진보 진영 유튜브 방송을 어느 정도 보느냐’는 질문에 25.9%가 ‘자주 본다’고 답했다. 성별로는 ‘자주 본다’는 응답이 남성 25.1%, 여성 26.6%로 비슷했다. 연령별로는 50대 28.4%, 60대 28.5%, 70대 이상 30%로 연령이 높을수록 정치 유튜브 애청자들이 많았다. 지역별로도 대구·경북(32.9%), 충청권(34.1%)에서 ‘자주 본다’는 응답이 높게 나왔다. 정치성향별로는 보수 36.4%, 진보 27.3%, 중도 17.1% 였다.

‘가끔 본다’는 응답률은 32.0%였다. ‘가끔 본다’는 답변에선 남성(34.6%)이 여성(29.3%)을 앞섰다.

마찬가지로 연령이 높을수록 유튜브를 챙겨보고 있었다. 50~60대 응답률이 34% 이상 높게 나왔다. 지역별로는 대구·경북 35.7%, 부산·울산·경남 33.9%, 인천·경기 32.3%, 서울 31.3%, 충청권 30.9% 등이 30% 이상을 기록했다. 정치 성향별로는 보수 31.6%, 진보 29.7%, 중도 34.0%였다.

반대로 ‘정치 유튜브를 전혀 보지 않는다’ 21.0%, ‘별로 보지 않는다’는 20.5%로 나타났다.

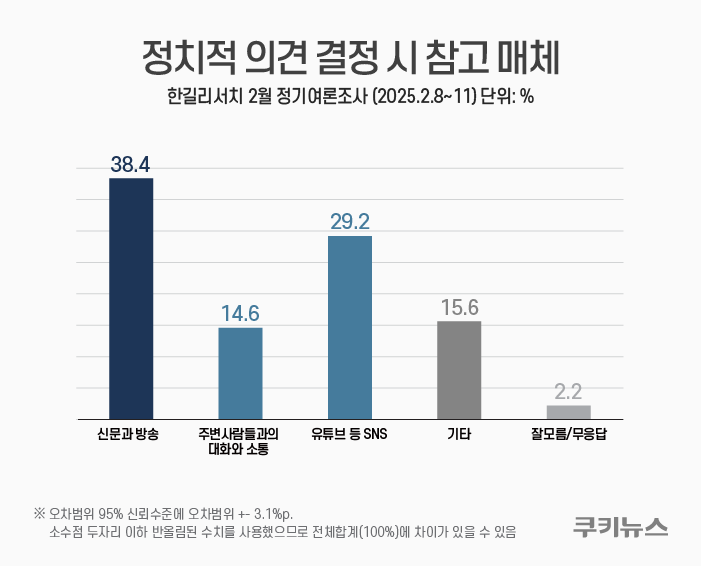

이밖에 응답자들은 정치적 의견을 결정할 때 가장 많이 참고하는 수단으로 신문과 방송(38.4%)을 꼽았다. 다음으로 ‘유튜브 등 SNS’ 29.2% ‘기타’ 15.6% ‘주변사람들과의 대화와 소통’ 14.6% 순이었다. 잘 모르거나 답변을 유보한 응답자는 2.2%였다.

이번 설문조사는 구조화한 설문지를 이용한 유선 전화면접(6.5%), 무선 ARS(93.5%)를 병행해 진행됐다. 응답률은 9.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 오차범위 ± 3.1%p다. 표본 추출은 유무선 전화 RDD 표본 프레임에서 무작위 추출 방식이며 통계보정은 2024년 9월 말 행정안전부 주민등록인구 기준 성·연령·지역별 가중값 부여 방식으로 이뤄졌다. 자세한 조사개요와 결과는 한길리서치 홈페이지를 참조하면 된다.