날씨가 풀리면서, ‘러브버그’를 둘러싼 논쟁이 다시 수면 위로 떠오르고 있다. 개체 수가 늘자 서울시가 방제 조례까지 제정했지만, 생태계와의 공존을 우려의 목소리가 다시 확산되고 있다.

8일 서울시의회에 따르면 윤영희 서울시의원이 발의한 ‘서울특별시 대발생 곤충 관리 및 방제 지원에 관한 조례안’이 지난달 5일 시의회 본회의를 통과했다. 최근 몇 년간 무리로 출몰하고 있는 곤충을 ‘대발생 곤충’으로 정의하고 방제에 팔을 걷은 것이다. 조례에는 ‘대발생 곤충’에 대해 정의하고 체계적인 관리와 방제 지원 근거를 마련한다고 적혔다.

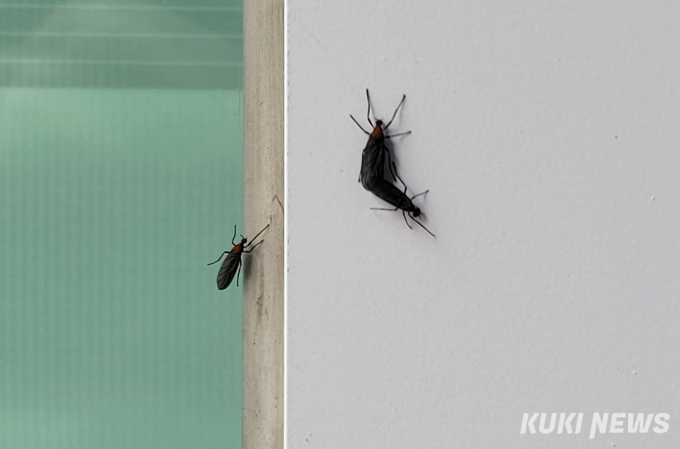

대발생 곤충으로 분류된 러브버그는 파리과에 속하는 곤충으로 정식 명칭은 파리목 털파리과 ‘붉은등우단털파리’다. 국내에선 최근 3년 전부터 수도권 지역을 중심으로 출몰했다. 익충으로 분류되지만, 대거 출몰해 사람에게 달라붙으며 불쾌감과 혐오감을 준다는 시각이 많았다.

실제로 불쾌감을 호소하는 민원이 늘고 있다. 시에 따르면 러브버그 관련 불편 신고는 지난 2022년 4128건에서 2023년 5600건으로 약 27% 증가했다. 2022년에는 은평구·서대문구·마포구 3개 자치구에 민원이 집중됐지만 2023년에는 25개 자치구 전역에서 러브버그로 인한 불편 민원이 들어왔다.

다만 해당 조례안은 지난해 8월 발의된 뒤 9월 시의회 보건복지위원회에서 한 차례 보류됐었다. 시민들의 항의에 부딪히면서다. ‘명확한 기준이나 과학적 근거가 부족’하다는 지적도 나왔다. 보류 7개월 만에 조례가 가결되면서, ‘생태계 파괴’ 등을 우려하는 목소리는 더욱 거세진 분위기다.

‘대발생 곤충 방제 지원 조례를 반대하는 시민모임’은 지난달 17일 공동성명서를 내고 “조례가 대발생 곤충으로 꼽은 동양하루살이(팅커벨)와 붉은등우단털파리(러브버그)는 유기물을 분해하고 식물의 수분을 돕거나 먹이원이 되는 등 생태계에서 중요한 역할을 한다”며 “이들이 인간에게 모습을 드러내고 불편을 끼치는 기간은 약 일주일 남짓”이라고 짚었다.

그러면서 “시민의 반대로 보류된 조례안이 어떠한 의견 수렴 절차도 거치지 않고, 7개월 만에 원안대로 가결된 것은 이해하기 어려운 반민주적 처사”라며 “당시 시민들이 제기했던 문제는 여전히 해소되지 않았다”고 지적했다.

서울시는 ‘친환경적인 방제’로 문제를 최소화하겠다는 입장이다. 김태희 서울시 시민건강국장은 이날 쿠키뉴스와의 통화에서 “약품을 뿌리는 게 아니라 물을 뿌리는 방식”이라며 “시민 생활 불편을 야기하는 장소랑 시기를 정해서 그때만 제한적으로 방제를 할 예정”이라고 말했다.

이어 “그간 마땅한 근거가 없으니, (일부 자치구에서) 약품을 사용하기도 했다”며 “확실한 기준을 만들어서 경각심을 갖고 방제할 수 있게 하자는 취지”라고 설명했다. 시는 이와 관련해 오는 10일 심포지엄을 개최할 예정이다.

서울시가 ‘친환경’을 내세웠지만, 실제 내용에 대한 신뢰는 여전히 부족하다는 반응도 나온다. 최영 서울환경연합 생태도시팀장은 “대발생 원인에 대한 과학적인 결론이 안 났다. 주장만 파편화돼 있다”며 “그간 서울시 관내에서 일부 자치구에선 화학 살충제를 사용해서 방제하는 관행이 있었다”고 우려했다.

이어 “어떤 방법이든 인간이 개입해서 본격적으로 물을 뿌리고 하는 것 자체가 친환경이라고 보기 어렵다”며 “인간이 인위적으로 개입하지 않고도 먹이사슬 안에서 자연스럽게 구조가 작동해서 개체 수가 조절되고, 인위적 흐름을 회복하는 것이 좋은 방법”이라고 말했다.

러브버그 특성을 감안하면, 일정 수준의 방제는 생태계 훼손으로 보기 어렵다는 시각도 있다. 이동규 고신대 보건환경학부 교수는 “지난해 물을 뿌리는 방법으로 방제했을 당시 효과를 봤다”며 “러브버그는 물에 약한 종이다. 물을 맞으면 바닥에 떨어져서 날지를 못한다”고 말했다.

이어 “몇 년 전까지만 해도 러브버그가 대발생하지 않았다. 기존 상태로 돌아가기 위해 인위적으로 개체 수를 줄이는 것”이라며 “대발생 전으로 돌아간다고 하더라도 생태계가 파괴된다고 보긴 어렵다”고 봤다.