[쿠키 사회] 27일 오후 5시 서울 서초구의 한 지하철역 주변 빌딩들은 화려한 간판을 단 온갖 종류의 병·의원들이 경쟁적으로 들어서 있어 불황을 모르는 곳 같았다.

그러나 내부에 들어서면 영 다르다. 이 중 A성형외과를 기자가 찾았다. 환한 조명과 녹색 소파로 꾸며진 대기실은 환자가 한 명도 없어 무거운 침묵만 흘렀다. 안모 원장은 “지난해 5월 개원했으나 1년도 안 돼 4000만원의 적자가 났다”고 털어놓았다. 개원 당시 쓴 대출금을 갚는 것은 엄두도 못 냈다. 그는 “1, 2년 정도 자리잡을 때까지 기다리겠다”고 말했지만 초조한 표정이 역력했다.

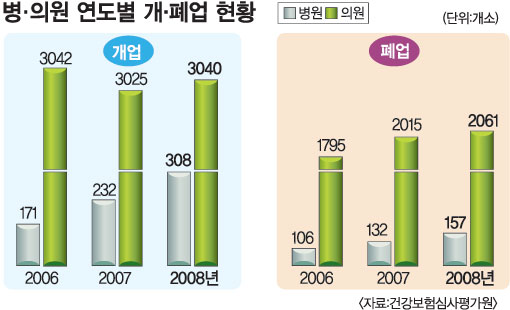

불황의 그늘이 깊어지면서 고소득 전문직의 대명사인 의사들의 도산이 늘고 있다. 가정 경제가 어려워짐에 따라 웬만큼 아프지 않으면 병원을 찾지 않는 사람들이 늘면서 환자 수가 급감한 것이 가장 큰 원인이다. 건강보험심사평가원에 따르면 매년 개업한 병·의원이 점차 늘어나면서 지난해 3348개소가 문을 열었다. 반대로 문을 닫은 병의원은 2007년(2147개)에서 소폭 늘어난 2218개나 됐다.

파산위기에 몰린 의사들이 마지막 수단으로 법원에 호소하면서 개인회생 신청도 급증했다. 전국 법원에 접수된 의사의 개인회생 신청 건수는 지난해 82건으로 전년도

41건에 비해 2배나 늘었다. 올해도 최근까지 벌써 32건이 접수됐다.

병원 문을 여는데 드는 평균 비용은 인테리어와 의료기구 리스까지 2∼3억원 정도다. 여기에 매월 임대료 400∼500만원에 간호사 인건비, 수도요금 등 관리비까지 합하면 1000만원은 벌어야 수익이 난다.

대한의사협회 김주경 공보이사는 “환자 1인당 진료비와 보험공단에서 청구한 돈을 합하면 1만원 정도 받을 수 있다”며 “하루 환자 100명 이상을 봐야 수익을 볼 수 있는 구조가 바뀌지 않는 한 망하는 의사는 계속 생겨날 수 밖에 없다”고 말했다.

특히 소아과와 이비인후과가 타격이 심하다. 소아과는 출산률 저하, 이비인후과는 만성질환자들의 병원이용 억제 등이 원인이다. 내과도 비슷한 상황이다.

사정이 이렇다 보니 병원 문을 닫고 월급의사나 아르바이트로 전향하는 경우도 생겼다.

반면 진료비가 저렴한 보건소는 문전성시를 이루고 있어 대조를 보이고 있다. 서울 양천구 지역보건과 한정희 모자보건팀장은 “보건소를 찾는 주민들이 15∼20% 정도 증가했다”고 설명했다. 보건소를 찾은 박은영(30·여)씨는 “병원 가면 돈을 더 많이 내 보건소에 왔다”며 “병원과 다를 게 없더라”며 예찬론을 펼쳤다. 최봉임(45·여)씨도 “다니던 동네 병원이 폐업해 혈압약을 받으러 보건소에 왔는데 가격이 싸서 만족한다”고 말했다. 국민일보 쿠키뉴스 서윤경 기자

y27k@kmib.co.kr

▶뭔데 그래◀ WBC 병역면제 줘야하나