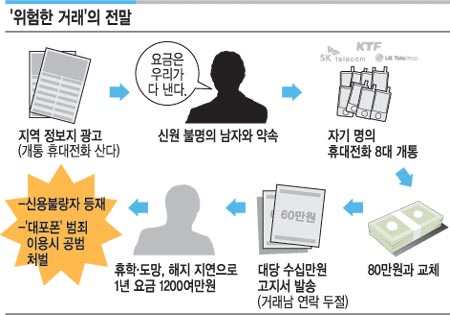

[쿠키 사회] ‘위험한 거래’는 2007년 12월 초 성사됐다. 지방에서 자취하며 대학을 다니던 심모(23)씨가 돈이 없어 1만원짜리 한 장에 눈이 뒤집힐 때였다. 지역 정보지에 실린 한 광고는 용돈에 목마른 심씨의 마음을 뒤흔들었다.

‘휴대전화를 개통해 주면 대당 10만원에 산다.’ 광고를 낸 남자는 “정말이냐고 묻는 분이 많은데 저희는 하루 이틀 장사하는 사람이 아니다. 요금은 얼마가 나오든 저희가 다 낸다”고 했다. 며칠 뒤 심씨는 자신의 명의로 만든 휴대전화 8대를 건네주고 80만원을 받았다.

정작 중요한 약속은 첫 달부터 깨졌다. 30만∼60만원씩 찍힌 고지서 8장이 날아들었다. 목덜미가 뜨끔했다. “지금 거신 번호는 없는 번호입니다. 다시 확인하시고….” 저장된 전화번호로 몇 번을 다시 걸어도 같은 어조, 같은 말만 되풀이됐다. 광고를 낸 남자는 다음달에도 요금을 입금하지 않았다. 전달 미납액에 수십만원씩 더 찍힌 고지서만 또 배달됐다. “이럴 수 있느냐”는 울부짖음은 허공만 쳤다. 골방에 틀어박혀 끙끙 앓던 심씨는 결국 휴학계를 내고 도망쳤다.

지난 19일 심씨의 아버지는 “지난해 12월까지 1년간 모두 1200여만원이 나왔다. 여태 못 낸 두 대의 요금만 468만6280원”이라며 한숨을 쉬었다. 명의자인 아들이 사라져 전화를 해지하는 데 몇 달간 애를 먹었다. 젊은 아들이 한 통도 써 보지 않은 전화 때문에 신용불량자가 되는 꼴을 봐야 했다.

지난해 한 해 동안 KTF, LG텔레콤, SK텔레콤의 3개 이동통신사에 명의를 도둑맞았다고 신고한 사람은 1만8892명이다. 각 통신사가 이들의 발신번호를 역추적하거나 가입 서류를 재확인하는 방법으로 사실 여부를 검증한 결과 실제 도용은 37.4%인 7068건에 그쳤다. 나머지 1만1824건은 자신이 쓰고도 “안 썼다”고 발뺌하거나 제 손으로 전화를 만들어 다른 사람에게 넘겨준 것이다. 이들은 법적으로 구제 받을 길이 없다.

통신사는 명의도용 신고가 사실로 확인된 경우 요금을 깎거나 면제해 준다. SK텔레콤 관계자는 “명의를 넘긴 건 자신의 권리를 넘긴 것과 다름없다. 전화를 만들어 다른 사람에게 팔거나 빌려준 경우는 명의를 정말 도용 당한 ‘선의의 피해자’와 다르다”고 했다. KTF 관계자는 “전화를 대신 만들어 주는 건 명백한 범죄다. 이걸 인정하고 사정을 봐 주면 어떤 사람은 돈이 필요할 때마다 만들어 팔려 하지 않겠느냐”고 되물었다.

명의자와 사용자가 다른 전화는 주로 범죄에 악용된다는 점에서 더욱 위험하다. 박상융 경찰청 마약지능수사과장은 “범죄자는 사기는 물론 수사망을 피하기 위해 대포폰을 사용한다”며 “팔아넘긴 전화가 범죄에 이용된 사실이 드러나면 명의자는 공범으로 처벌된다”고 경고했다. 국민일보 쿠키뉴스 강창욱 기자

kcw@kmib.co.kr