[옐로카드] [레드카드]는 최근 화제가 된 스포츠 이슈를 비판적인 시선으로 되짚어보는 쿠키뉴스 스포츠팀의 브랜드 코너입니다.

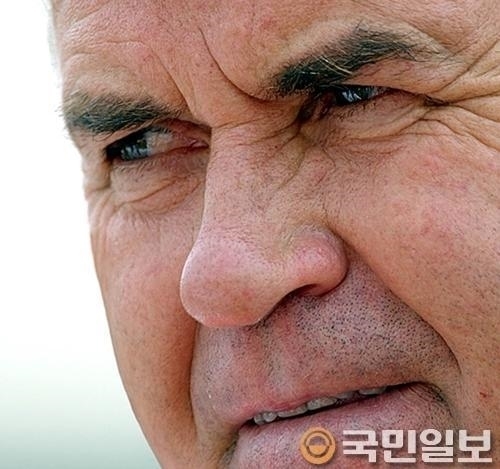

[쿠키뉴스=이다니엘 기자] 한국 축구가 느닷없이 거스 히딩크 신드롬에 빠졌다.

앞선 6일 한 방송매체는 관계자의 말을 빌려 히딩크가 한국 축구대표팀 감독직을 희망하고 있다고 보도했다. 이 매체는 “히딩크는 잉글랜드, 러시아 대표팀 감독 제의를 거절하고 올해 초엔 중국 프로축구 구단의 잇따른 거액 연봉 감독 제의도 거절했다”면서 “히딩크가 우리나라 대표팀 감독에 의사를 표한 이유는 돈보다는 정서적 이유가 크다”고 적었다.

여론은 들불 번지듯 삽시간에 달아올랐다. 특히 매체가 ‘정서적인 이유’라는 표현을 쓰면서 히딩크를 연호하는 목소리는 더욱 커졌다. ‘본선에 진출 당했다’는 조롱은 적절한 윤활제가 됐다.

추측이 난무했다. 복수의 유럽 팀들이 히딩크 영입전에 나섰고 10월이 되면 히딩크를 더 이상 영입하기 힘들 거란 해설이 나왔다. 이미 히딩크가 축구협회와 교감을 하고 있다는 ‘썰’도 있었다.

최초 보도한 매체가 언급한 관계자는 히딩크 재단의 노제호 사무총장이 유력하다. 해당 보도가 나가자 축구협회는 “히딩크측과 교감한 적 없었다”며 즉각 영입 불가방침을 세웠다. 이들의 말을 종합한 ‘사실’은 아래와 같다.

▲히딩크는 슈틸리케 감독 경질 직후인 지난 6월 중순경 러시아 컨페더레이션스컵 현장에서 한국팀 감독직에 관심이 있다고 말했다.

▲히딩크가 생각한 감독 부임의 조건은 한국의 월드컵 최종예선 진출과 ‘국민들이 원한다면’이다. 부담 요소인 감독 연봉문제는 히딩크 쪽에서 맞춰줄 의향이 있다.

▲2개월여가 흐른 지금의 히딩크 복안은 모른다.(이상 노제화 사무총장 발언)

▲축구협회는 해당 사실을 전혀 인지하지 못했다. 즉 히딩크와 축구협회가 접촉한 적은 없다.

▲히딩크가 공식석상에서 발언한 적은 없다.

밝혀진 사실들을 종합해보면 히딩크의 대표팀 감독 희망설은 한 관계자와 매체가 만들어낸 허상 내지는 가능성일 뿐이다. 감독 영입 과정에서 작동하는 구체적인 프로세스가 아무것도 없다. 냉정히 말해 히딩크 영입설은 부진한 경기력과 2002년의 향수가 만들어낸 ‘언론플레이’에 불과하다.

히딩크가 지휘봉을 잡아 더 좋은 성적을 내길 기대하는 목소리는 일면 이해가 된다. 한국축구에게 2002년 만한 부흥기는 없었다. 히딩크의 축구철학은 몇 년째 부침을 면치 못하고 있는 한국 축구계에 처방전이 될 수 있다. 이번 월드컵이 히딩크에게 익숙한 러시아에서 열리는 것도 호재다.

거두절미하고 객관적으로 상황을 보자. 앞서 축구협회는 신태용 현 감독에게 지휘봉을 넘겨주며 본선 진출 시 감독직을 보장하는 쪽으로 합의를 봤다. 이후 경기력 논란은 차치하고 어쨌든 신 감독은 본선행을 달성했다. 이 상황에서 협회가 팀 경쟁력을 올린다는 이유로 신 감독을 해임할 명분은 없다. 앞서 슈틸리케 감독이 잔여 계약기간이 있음에도 해임됐던 건 심각한 성적부진 때문이었다.

결국 축구협회가 공식적으로 히딩크에게 오퍼를 넣는 것은 힘들다. 그렇다고 히딩크가 먼저 제안을 할 가능성도 희박하다. 아무런 명분 없이 기존 감독을 끌어내리고 자신에게 지휘봉을 달라고 하긴 아무래도 힘들다. 김호곤 기술위원장은 7일 인천국제공한 귀국장에서 “그런 제의를 할 분이 아니다”고 일축했다.

신 감독은 앞선 두 경기에 대해 “부족했다”는 평가와 함께 월드컵 본선에서 대 반전을 만들기 위해 노력하겠다고 다짐했다. 고생 끝에 월드컵 본선행을 만들어낸 신 감독의 의지는 결연하다. 당찬 출사표를 던진 신 감독에게 과연 그 누가 자진 사퇴하라고 말할 수 있을까.

신 감독에겐 준비기간이 많지 않았다. 신 감독은 최종예선 9차전을 한 달 반여 남긴 7월4일에 지휘봉을 잡았다. 취임 다음날(5일) 정해성 수석코치가 사의를 표하며 그야말로 완전히 새로운 로드맵을 그려야 했던 신 감독이다. 더구나 단 한 차례 평가전 없이 곧장 아시아 최강팀인 이란과 실전을 치러야 했다. 워밍업 없이 링 위에 오르는 권투선수의 처지였다. 닷새 뒤엔 중동 원정을 떠났다. 잔디논란, 홈팬의 함성논란 등이 있었지만 어쨌든 ‘소방관’으로 투입된 그는 자신의 소임을 다 했다.

현재 대표팀은 ‘신태용 체제’로 돌아가고 있다. 이제 막 적응기에 들어간 조직을 깨는 건 어떤 모양새로든 적절치 않다. ‘히딩크 드림’은 적어도 현 한국 축구계에 있어서 잠시 접어둬야 할 카드다.

dne@kukinews.com