[쿠키뉴스] 김양균 기자 = 10여 년 동안 기자생활을 하며 해소되지 않는 물음이 있었다. 나는 저널리스트인가, 회사원인가. 질문을 바꿔본다. 저널리스트와 회사원 중 무엇이 되고 싶은가.

[쿠키뉴스] 김양균 기자 = 10여 년 동안 기자생활을 하며 해소되지 않는 물음이 있었다. 나는 저널리스트인가, 회사원인가. 질문을 바꿔본다. 저널리스트와 회사원 중 무엇이 되고 싶은가.

언론의 신뢰도는 이미 추락한지 오래다. 기자와 쓰레기를 합쳐 만든 기레기에서 요즘은 기더기(기자+구더기)라는 말이 공공연하다. “싹 다 망해야 한다”고 자조 섞인 한탄을 늘어놓던 시절도 있었지만, 그럼에도 저널리즘이란 무엇인지, 그것을 실현하는 삶이란 무엇인지 생각해본다. 당장의 현안에 급급하며, 언젠가 좋은 기사를 쓰겠다는 꿈은 꾸며 지금까지 버텨온 것 같다. 때로는 적당히 타협하고, 때로는 비굴해지면서도 언젠가는 좋은 기사를 쓰고 말겠다는 꿈, 그 이룰 수 없을 것만 같은 꿈을 꾸어왔다.

그렇지만 나는 저널리즘이란 게 무엇인지 여전히 잘 모르겠다. 진실보도가 무엇인지 제대로 배운 적도 없었다. 때문에 이제 막 기자생활을 시작하는 후배들에게 나는 좋은 기사가 무엇인지 제대로 설명하지 못하겠다. 그럼에도 굳이 정의를 내려야 한다면, 본 것을 외면해서는 안 된다는 것이야말로 내가 생각하는 저널리즘이요, 이를 활자화하는 것이 좋은 기사라 할 수 있겠다.

그런데 ‘본 것을 쓴다’는 건 무엇인가. 최근의 내 경우를 예로 들자면, 손톱 반만한 알약 하나에 숨겨진 세계를 글로 쓰는 것이라고 말해야겠다. 지난달에 쓴 ‘환자 앞세워 신약 후려치기 하는 다국적 제약사’가 그 시작이다. 그 기사는 앞으로도 그 ‘숨겨진’ 세계를 쓰자는 스스와의 약속이자 선언과 마찬가지다.

책으로 치자면, 고작 머리글에 불과한 글 몇 줄에 불편했던 이들이 꽤 있었나보다. 다국적 제약사에 대한 나의 시각이 매우, 매우 극단적인 것 아니냐는 소리가 여전히 들려오는 것을 보면 말이다. 물론 본인이 그렇게 ‘반기업적’ 시각을 갖고 있다고는 생각지 않는다. 또 다국적 제약사가 보건의료 발전에 기여한 공로는 인정받아야 하고, 그들의 노력만큼은 높이 사야한다고 본다. 정말 그렇다.

세상사가 항상 그렇지만 문제는 항상 과정 혹은 방식에서 나타난다. ‘일부’ 기업의 사례라고 일단 말은 해둔다. 전문가를 동원해 그럴싸한 보건의료 전문 지식을 늘어놓지만, 궁극적으로 약의 건강보험 급여화나 약값을 비싸게 받는지 여부를 골몰하는 행위, 그럴 수 있다 치자. 기업이 이윤을 추구하는 것은 당연하니까. 그러나 국회 출신의 인사를 영입, 국회를 구워삶아 자신들의 이익을 정부에 압박하는 것은 도대체 어떻게 봐야할까. 로비는 우리나라에서 불법이 아니던가. 모든 분야가 원래 그런 것 아니겠느냐고, 너는 그럼 얼마나 깨끗한 ‘참기자’냐고 반문한다면? 그래, 나도 뭐 할 말은 없다.

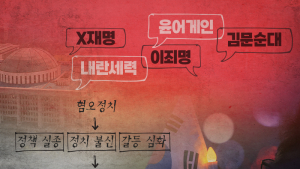

다만, 돈보다 생명을 우선해야 한다고 믿는다. 선풍기가 아니라 적어도 약을 만들어 파는 회사라면 말이다. 앞선 방식이 과연 우리 삶과 직결되는 제약사가 할 법한 영업 방식인지 나는 모르겠다. 그리고 거기에 기생하는 언론, 정치인, 전문가 및 기타 등등은 도대체 무엇인가. 그리고 한 발짝 떨어져서 관조하듯 말하는 나는 또 무엇인가. 나는 이 모든 것에서 자유롭나.

스스로의 선언이라는 것에는 사죄의 의미도 포함돼 있다. 나는 그저 우리가 먹는 알약 한 알, 그 속에 우리가 잘 모르는 세계가 숨겨져 있음을, 그 세계를 목격했으니 글로 써야 한다고 생각할 뿐이다. 각자의 이익으로 생명에 가격을 매기는 비정한 세상은 바뀌어야 한다고, 그것이 이상적이고 뭣 모르는 치기라고 비웃음을 당해도 말하기를 멈춰서는 안 된다고 믿는다. 어차피 이 바닥이 다 그렇다고, 모난 돌이 정 맞는다고 본 것을 외면한다면 좀 창피하지 않겠는가.

첫 질문에 답할 순간이다. 추락한 언론, 기레기와 기더기의 시대라고 하지만, 나는 저널리스트에 좀 더 무게를 두고 싶다. 그리고 어떤 대가를 치루더라도 내가 목도한 세계의 이야기를 반드시, 모조리 쓰고야 말겠다.

angel@kukinews.com