청년이 많은 것을 포기하는 시대입니다. 취업, 내집마련, 결혼, 출산, 연애, 인간관계, 꿈까지. 삶에서 소중한 것들을 자의반 타의반으로 놓아버릴 수 밖에 없다고들 합니다. 쿠키뉴스는 가장 낮은 곳, 잘 들리지 않았던 청년의 목소리를 들어봤습니다. 한국에 사는 ‘이방인’, 고국에 돌아갈 수조차 없는 ‘난민 청년’의 이야기입니다.

[쿠키뉴스] 정진용, 이소연 기자 = 10년 전, 그는 한국에서 다섯 번의 겨울을 보내리라고는 상상조차 못 했다. 한겨울 영하 10도 아래로 내려가는 추위는 5년이 지나도 익숙하지 않다. 그가 적응하지 못하는 것은 추위뿐만이 아니다. 이집트에서 온 아흐메드(28·가명)씨의 이야기다.

그는 이집트 가르비야주 공립 탄타대학교에서 도시공학을 전공하는 대학생이었다. 이집트의 대학 진학률은 약 30%다. 아랍 및 북아프리카에서 최상위 수준이지만 대학에 진학하는 이는 여전히 많지 않다. 대학을 졸업하면 보다 남들보다 ‘괜찮은’ 일자리를 구할 확률이 높아진다. 개발도상국인 이집트에서 도시공학은 나름 전도유망한 전공이다.

그런 그가 한국에 오게 된 이유는 무엇일까. 지난 2011년 ‘아랍의 봄’이라 일컬어지는 민주화 운동 현장에 그도 있었다. 30년 가까이 군림한 독재자가 물러났지만 기쁨은 잠시였다. 군인 출신이 권력을 잡으며 다시 독재 정권이 시작됐다. 민주화를 위해 거리에 나섰던 대학생 아흐메드씨는 3년 동안 20번 넘게 체포됐다. 감옥에서 고문을 당했고 사람이 죽어 나가는 걸 봤다. 살기 위해 고국을 떠났다.

난민은 교육 수준이 낮을 것이라는 인식은 사실과 다르다. 지난 2010년 기준, 한국 난민의 정규 교육 기간은 평균 12.42년이다. 한국의 학제와 비교하면 대학 1학년 정도의 학력이다. 대학이나 대학원을 졸업한 고학력자는 절반에 가까웠다.

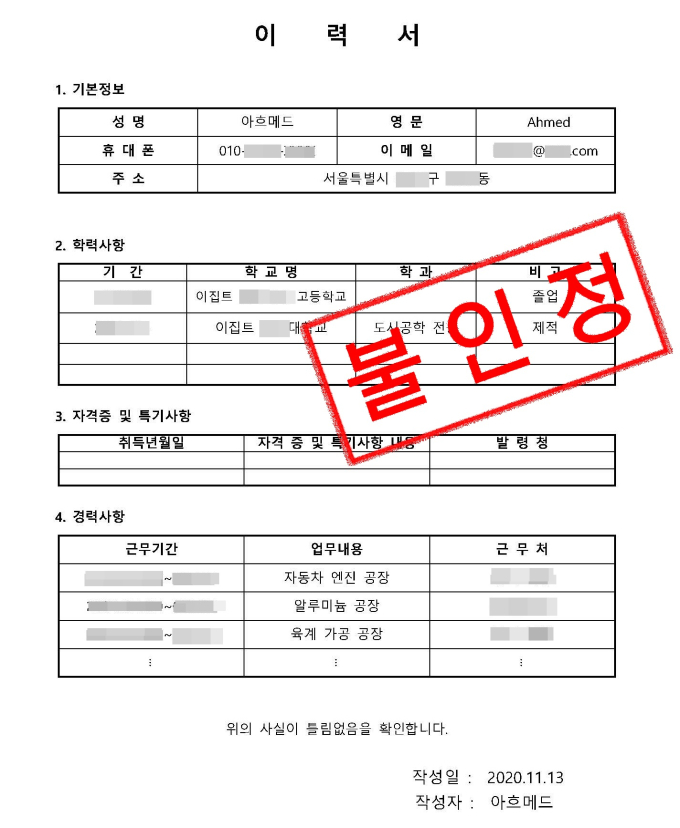

대학생 아흐메드와 난민 아흐메드. 둘의 차이는 컸다. 한국에서 그는 무학력자다. 한국에 오기 전 24년의 인생을 증명할 법적 서류는 없다. 그가 고국에서 고등학교를 졸업한 것도, 대학교에 입학한 것도 근거 없는 주장에 불과하다. 증명서를 발급받기 위해서는 주한 대사관을 찾아야 한다. 대사관 내로 들어가는 것은 이집트 땅을 밟는 것과 같다. 이대로 주저앉을 수 없었다. 전공과 관련된 일을 구해보려고 시도했다. 처지를 설명하면 이해해주지 않을까. 돌아온 건 비웃음이었다.

인력사무소를 통해 닥치는 대로 일을 구했다. 한국 사람이 15만원을 받을 때, 아흐메드씨는 10만원을 받았다. 그게 불문율이었다. 험한 일은 대개 외국인인데다 나이까지 어린 그의 몫이었다. 일자리를 따라 사는 곳도 달라졌다. 울산, 세종, 경기도 평택·화성·일산. 여기저기를 떠돌았다. 그 누구와도 깊은 유대관계를 맺기 어려웠다. 더 이상 신을 믿지 않아 고향 사람과도 어울리기 쉽지 않다. 이집트 인구 90%는 이슬람 신자다. 몇 안 되는 그의 친구들은 고된 노동을 하느라 얼굴을 보기 힘들다.

관심사를 함께 나눌 사람이 없다는 건 아흐메드씨를 외롭게 한다. 고국을 나 혼자만 떠나왔다는 죄책감, 민주화 운동에 실패했다는 패배감이 그를 짓누른다. 영원히 한국에 속하지 못할 것 같다. 모국어는 점점 가물가물하다. “한국에서든 이집트에서든 그 어디에서도 내가 이해받지 못할까 봐 두려워요” 아흐메드씨가 힘겹게 꺼낸 말이다.

차가운 시선과 모진 말을 견디며 아흐메드씨의 마음에는 굳은살이 박였다. 집을 구하기 위해 100곳을 넘게 돌았지만 받아주는 곳은 단 5곳뿐이었다. 사람들은 그에게 어디에서 왔느냐고 묻지 않았다. 얼굴만 보고 거절했다. 집주인들은 당연하다는 듯 “절대 요리를 해 먹지 말라”고 요구했다. 출근길마다 그가 다가오면 멀찍이 피하는 사람들도, 인종을 두고 오가는 성희롱과 수근거림에도 이제는 익숙하다. 자동차 엔진 공장에서 손을 다쳤는데도 병원에 가지 못하게 해서 울던 24살의 그는 더 이상 없다.

절망 속에서 벗어날 방법이라도 안다면 좋을 텐데. 그것조차 막막하다. 처우가 더 나은 일터에서 일하려면 대학 졸업장이 필요하다. 대학에 가려면 돈이 든다. 고등학교 졸업장도 있어야 한다. 아흐메드씨에게는 없는 것들이다.

한국에서 학업을 이어나가고 싶은 난민은 적지 않다. 앞으로 종사하고 싶은 업종을 물었을 때 5명 중 1명이 ‘학업’을 택했다. 법무부는 이를 두고 “난민이 원하는 것이 취업이나 안정된 삶에서 한 걸음 더 나아가 자아 실현이나 자립할 수 있는 기반을 마련하는 것에 있음을 알 수 있다”고 해석했다.

불투명한 미래는 무력감으로 이어진다. 최근 일주일 경험한 건강 증세를 묻는 말에 난민 4명 중 1명은 “장래 희망이 없다고 느꼈다”고 답했다. 또 자신의 기분을 “함정에 빠져 헤어날 수 없다”, “극단적 선택을 하고 싶다”고 묘사한 이도 있었다.

아흐메드씨 역시 가급적 미래에 대해 생각하려 하지 않는다. 해답을 모르기 때문이다. 꿈이 뭐냐는 질문에 28살 청년의 입에서는 “없다”는 대답이 나왔다. 한 치의 망설임도 없었다. “꿈이 있다는 건 유치하다고 생각한다”고 덧붙였다. 모서리가 모두 닳아진 것 같은 아흐메드씨. 꿈도 신도 더 이상 믿지 않는 그는 많은 것을 체념한 듯 보였다. 아흐메드씨는 “꿈 없이 살아가는 것에 익숙해져 슬프다”고 이야기했다. 그의 이력서 빈칸은 언제쯤 채워질 수 있을까.jjy4791@kukinews.com