| 누군가의 삶이 끝나는 순간 또 다른 누군가의 삶은 다시 시작된다. 장기 기증이 이를 가능케 한다. 생명을 나누는 장기 기증은 단순한 선택이 아닌 세상에 남기는 가장 아름다운 유산이다. 이식이 필요한 환자들은 수년의 시간을 힘겹게 버티며 기적을 꿈꾸지만 기증자는 턱없이 부족한 실정이다. 쿠키뉴스는 4편에 걸쳐 생애 마지막 순간 고귀한 나눔을 실천한 이들과 새로운 삶을 건네받아 선한 영향력을 끼치는 사람들의 이야기를 통해 장기 기증의 숭고함을 조명한다. [편집자주] |

“나라를 지키다가 목숨을 잃은 군인만 영웅이 아니에요. 제 딸도 영웅입니다.”

지난해 11월28일 원서현(51)씨는 세상에 하나밖에 없는 딸을 떠나보냈다. 딸인 고(故) 원유선씨의 당시 나이는 22세였다. 유선씨는 차분하고 자상한 성격에 동물을 좋아했고 엄마의 식당 일을 자주 거들었다. 어렸을 때부터 경찰을 꿈꾸며 공부도 열심히 했다. 유선씨의 몸에 이상 증상이 나타난 건 고등학교에 들어갈 무렵이었다. 눈꺼풀이 처지기 시작했고 갑작스레 넘어지곤 했다. 음식을 제대로 삼키지도 못했다. 2018년 2월 비정상적으로 온몸의 힘이 빠지거나 피로해지는 ‘전신중증근무력증’을 진단받았다.

유선씨는 몸을 가누지 못하게 됐다. 치료제를 써서 걷는 건 가능해졌지만 정상적인 생활은 불가능했다. 흉선절제술을 받고 중환자실에서 치료를 이어가며 숱한 고비를 겪었다. 꿋꿋이 병을 이겨내는가 싶었지만 작년 11월20일 어지러움을 호소하면서 쓰러진 뒤 의식을 회복하지 못하고 뇌사 상태에 빠졌다. 주치의는 “유선이를 이제 그만 보내줘야 할 것 같다”고 말했다. 이어 “유선이가 참 착하다. 마지막까지 나눔에 뜻을 두고 장기 기증 희망등록을 신청했다”고 했다.

“유선이는 위급한 상황이 있을 때마다 기증 얘기를 꺼냈어요. 전 그런 소리 하지 말라고 했어요. 장기 기증에 대한 불신이 있어서 그런 건 아니었어요. 어떤 부모라도 그런 말을 들으면 같은 반응이었을 거예요. 수술실에 들어가는 순간에도 잘못되면 기증을 해달라고 했어요. 뇌사에 빠지고 나서야 기증 등록을 신청한 걸 알았어요. 엄마가 허락을 안 해줄까봐 계속 말을 꺼낸 거였어요.”

가족들은 생명 나눔을 실천하고자 했던 딸의 뜻을 들어주기 위해 기증을 결심했다. 유선씨는 심장, 폐장, 간장, 신장(좌·우)을 기증해 5명의 생명을 살렸다. 서현씨는 아픈 누군가가 장기를 이식받아 새 삶을 산다면 딸이 하늘에서 더 기쁘고 자랑스러워할 거라고 생각했다.

“유선이의 기증 소식이 언론보도로 알려졌는데 아는 동생들이 기증 희망등록을 했다면서 연락을 줬어요. 제 딸은 영웅이에요. 다른 생명을 계속 살아가게 만들었잖아요. 기증은 참 값지고 좋은 일이라고 생각해요. 유선이의 장기를 이식받은 분들이 앞으로 건강한 삶을 살아서 다른 사람에게 아름다운 나눔을 베풀길 바랍니다.”

“소중한 사람이 누군가 살리는 간절함”

지주막하출혈로 상태가 악화돼 손을 쓸 수 없게 된 어린 딸의 일부라도 살리고 싶은 마음에 딸의 장기 기증을 결심한 가족도 있다.

변호사가 돼 어려운 사람을 돕는 것이 꿈이었던 고 신하율(11)양은 지난해 7월31일 장기 기증을 통해 5명의 생명을 살리고 세상을 떠났다. 신양은 7월25일 갑자기 화장실에서 쓰러져 병원으로 이송됐지만 뇌사 상태에 빠졌다. 가족들에게 신양은 떼를 쓰는 법이 없는 배려심 깊은 외동딸이었다. 전남 여수시에서 펜션 운영을 시작한 어머니를 위해 모아뒀던 용돈을 전하는 효녀이기도 했다.

신양의 어머니 정미영(50)씨는 기증을 결심한 이유에 대해 “살리고 싶은 간절함 때문”이라고 했다. 정씨는 “심장을 기증받은 아이가 딸의 나눔이 헛되지 않도록 세상에 선한 영향력을 끼치면서 밝고 건강하게 살아가준다면 더 바랄 게 없다”고 말했다. 딸을 잃은 슬픔에 잠겨 정씨는 한동안 힘든 일상을 보냈다. 지금은 하늘에서 지켜볼 딸에게 부끄럽지 않은 엄마가 되기 위해 정신과 상담을 받으며 극복하고 있다.

“한동안 슬픔에 빠져서 아무것도 못 했어요. 하지만 하율이가 당당하고 씩씩한 모습의 엄마를 더 좋아할 것 같았어요. ‘이렇게 무너지면 안 되겠구나’라는 생각을 갖고 다시 일어났어요. 장기 기증은 소중한 사람으로 하여금 누군가를 살리고 싶은 간절함이라고 생각해요. 하율이가 마지막까지 베풀고 떠난 것처럼 살면서 나눌 수 있는 건 다 나누면서 살자고 결심했어요.”

기증 가로막는 벽…“누구나 수혜자”

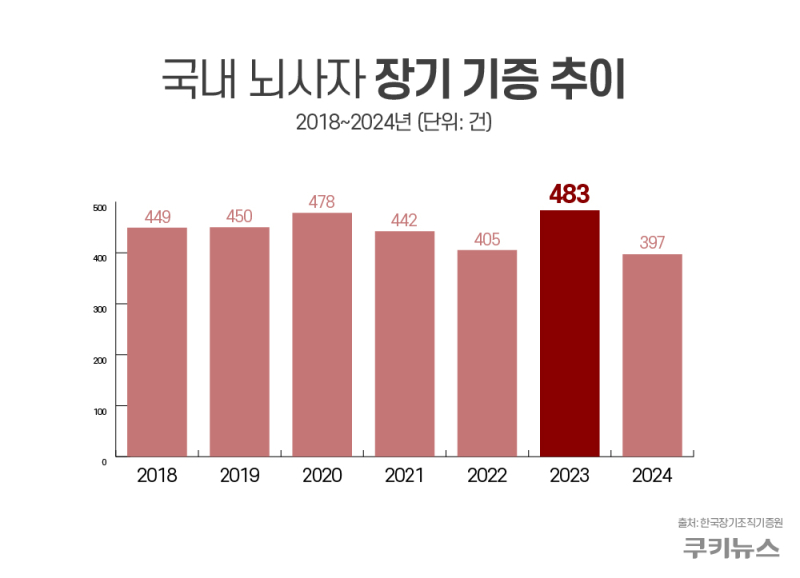

매년 400명 이상이 유선씨와 하율양처럼 기증을 통해 누군가에게 새 생명을 선물하고 세상을 떠난다. 보건복지부 국립장기조직혈액관리원(KONOS)에 따르면 뇌사자 장기 기증 건수는 2020년 478건, 2021년 442건, 2022년 405건으로 코로나19 유행의 여파로 인해 저조했지만 2023년 483건을 기록하며 회복세로 돌아섰다. 장기·조직 기증을 희망하는 사람들도 2021년 16만명에 육박했다가 1년 뒤인 2022년 11만7584명으로 26% 급감한 뒤 코로나19가 주춤해진 지난해 들어 13만9090명으로 18% 증가했다.

뇌사 장기 기증을 하려면 가족의 동의가 절대적으로 필요하다. ‘신체발부 수지부모(身體髮膚 受之父母)’를 강조하는 유교문화는 기증을 가로막는 커다란 장벽이다. 고인의 몸에서 장기를 꺼내는 것 자체를 고인에 대한 실례이자 모독이라고 생각해 본인이 기증을 신청했어도 가족이 반대하는 경우가 많다. 복지부에 따르면 2020년 뇌사에 빠지면서 장기 기증이 가능했던 1458명 중 기증을 한 이들은 527명으로 가족 동의율이 36.1%로 나타났다.

반면 뇌사 상태가 되기 전 장기 기증을 희망하고 등록해 사전에 본인의 기증 의사를 명확히 해뒀다면 가족의 부담을 덜어 실제 기증으로 이어지는 사례가 많다. 같은 해 기증 희망등록을 한 뇌사자 42명 중 가족이 동의한 경우는 32명으로 76.2%의 동의율을 보였다.

장기 기증에 대한 부정적 인식은 기증 활성화를 가로막는 장애물이다. KONOS의 ‘장기·인체 조직 기증에 대한 인식 조사’ 결과에 의하면 2020년 국민 10명 중 6명이 장기·인체 조직 기증 의사가 ‘있다’고 답했다. 하지만 실제 기증 희망등록에 참여한 비율은 14.6%에 불과했다. 기증을 주저하는 이유로는 ‘신체 훼손에 대한 거부감’(36.5%), ‘막연한 두려움’(26.8%) 등을 꼽았다.

기증에 대한 오해도 있다. 장기 기증은 어렵고 복잡하다는 인식이 있지만 실제로는 그렇지 않다. 기증 희망등록 방법은 다양하다. 만 16세 이상인 사람이 본인의 심장, 각막 등을 기증하길 원하면 언제든 KONOS 홈페이지에서 온라인으로 등록할 수 있다. 병원 장기이식센터를 직접 방문하거나 우편을 통해서도 가능하다. 장기 이식 등록기관은 KONOS 홈페이지에서 조회하면 된다.

장기 기증자와 유족에 대한 처우를 개선해야 한다는 목소리도 이어진다. 의료진은 기증자의 숭고한 마음에 보답하기 위해 책임감 있는 의료서비스를 제공하고, 국가는 유가족에 대한 정서적 지지 등 제도적 지원을 강화해야 한다는 지적이다. 김태현 한국기증자유가족지원본부 이사는 “뇌사라는 갑작스러운 불행을 겪는 순간에 가족이 기증을 선택하기란 쉽지 않다”며 “장기 기증이라는 고귀한 나눔을 했음에도 자식을 잃은 부모는 평생 죄인처럼 살며 그늘 속에 숨는다”고 설명했다. 이어 “유가족은 주변에서 ‘살릴 수 있었는데 왜 기증했나’라는 말까지 듣는다. 기증을 나눔이 아닌 교환으로 생각하기 때문”이라며 “기증자 예우 강화가 필요하다고 하는데 거창한 걸 요구하는 게 아니다. 이 사회가 장기 기증이라는 숭고한 행위를 긍정적으로 바라보고 유가족들을 따뜻하게 대해주길 바랄 뿐이다”라고 덧붙였다.

황정기 은평성모병원 ‘김수환 추기경 기념’ 장기이식병원장(혈관이식외과 교수)은 “기증보다 고귀한 생명 나눔 실천은 없다”면서 “장기를 내어줌으로써 다른 사람의 건강을 되찾게 하고 새로운 삶을 부여해 주변 사람들에게 선한 영향력을 전파한다”고 강조했다. 그러면서 “누구나 기증자 혹은 수혜자가 될 수 있다”라며 “뇌사에 빠졌을 때 가족이 기증을 결심하기란 쉽지 않다. 만약 장기 기증에 대한 뜻이 있다면 기증 희망등록을 통해 가족의 선택을 도울 수 있다”고 부연했다.

![떠나는 이의 마지막 선물…“장기기증, 끝이 아닌 새로운 시작” [희망의 선물④]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/02/07/kuk20250207000284.jpg)

![장기기증 가로막는 장벽들…“심장사 기증 절차 마련돼야” [희망의 선물➂]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/02/06/kuk20250206000261.jpg)

![기약 없는 대기…장기이식 기다리다 3000명 사망 [희망의 선물②]](https://kuk.kod.es/data/kuk/image/2025/02/05/kuk20250205000009.jpg)