지난해 전공의 집단 사직 사태 이후 병원들은 전공의 없는 의료시스템을 유지하기 위해 고군분투 해왔다. 연세의료원은 개원 초기부터 입원전담 전문의 채용을 확대했고, 이대서울병원은 전문의 중심의 진료 체계를 구축하며 새로운 모델을 시도했다. 부족한 일손은 전담간호사로 채웠다. 전공의 부재 상황에 적응하며 병원들이 그려나갈 미래 의료 환경에 관심이 모인다.

대한병원협회는 10일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울파르나스에서 ‘혼돈의 한국의료, 새 길을 찾다’를 주제로 아시아 최대 병원경영 학술대회 ‘KHC(Korea Healthcare Congress) 2025’를 개최했다. 이날 ‘전공의 없는 대학병원, 현재와 미래’를 주제로 진행된 세션에서 전공의 없이 개원해 환자를 진료한 대학병원들의 사례가 소개됐다.

먼저 김수정 연세의료원 입원의학과장은 용인세브란스병원 입원의학과에 대해 전했다. 의정갈등 사태 이전 20명도 안 되는 레지던트를 뒀던 용인세브란스병원은 전공의 사직 이후에도 흔들림 없이 병원을 운영한 대표적인 ‘전문의 중심 병원’으로 꼽힌다.

김 과장은 전공의 없이 병원이 잘 운영될 수 있었던 이유로 입원의학과 운영을 꼽는다. 2020년 3월1일 개원한 용인세브란스병원은 현재 20명 넘는 입원전담 전문의를 두고 있다. 입원전담 전문의는 입원 환자를 대상으로 입원부터 퇴원까지 책임지고 진료를 전담하는 전문의를 말한다. 정부는 2017년 입원전담 전문의 제도를 시범사업으로 시작해 2021년 1월부터 본사업으로 전환했다.

내과, 외과, 소아청소년과, 신경외과 등 다양한 진료과 전문의 자격증을 갖고 있는 용인세브란스병원 입원의학과 교수 20여명은 입원 환자를 15~25명씩 맡고 있다. 김 과장은 “용인세브란스병원은 ‘전공의 없는 디지털 병원’이라는 모토를 갖고 개원해 입원의학과를 설립했으며, 중증환자가 발생했을 때 적극적인 대처가 가능한 신속대응팀을 운영해 왔다”면서 “병원에서 세부 전문의와 입원전담 전문의, 전담 간호사가 함께 환자를 보는 진료 모델이 자리 잡아가고 있다”고 말했다.

2019년 2월 문을 연 이대서울병원은 개원 초기부터 ‘서울 유일 교수 전담 대학병원’이라는 타이틀을 내걸고 출발했다. 이대서울병원은 코로나19 대유행, 의정갈등 사태를 연이어 겪으며 전공의 충원에 어려움을 겪었고, 전문의 중심 병원 기능을 확대해 나갔다. 여기엔 전담 간호사의 역할이 컸다. 이대서울병원은 전문의(266명)보다 많은 276명의 전담 간호사를 두고 있다.

윤지영 이대서울병원 신경과 교수는 “많은 병원이 전공의 부재로 업무 로딩이 길어지고, 입원 환자 관리 공백이나 응급상황 대응력 저하 등 여러 문제를 겪었다”면서 “이 과정에서 의료진도 신체적·정신적으로 건강을 위협받는 상황이 생겼다”고 짚었다.

병원 경영이 악화되고 의료진이 소진되는 위기 상황에서 이대서울병원은 전담 간호사를 확대했다. 진료과별로 전담 간호사 운영계획을 수립하고, 전담 간호사들이 선호하는 근무 형태·시간을 조사했다. 환자 관리부터 처치, 회진, 검사 보조 등 진료과별 세부 지침이 담긴 전담 간호사 업무지침서도 만들었다. 또 1년에 2번 정기적으로 진료지원위원회를 열어 전담 간호사 배정이 필요한 진료과의 우선순위를 정해 관리했다.

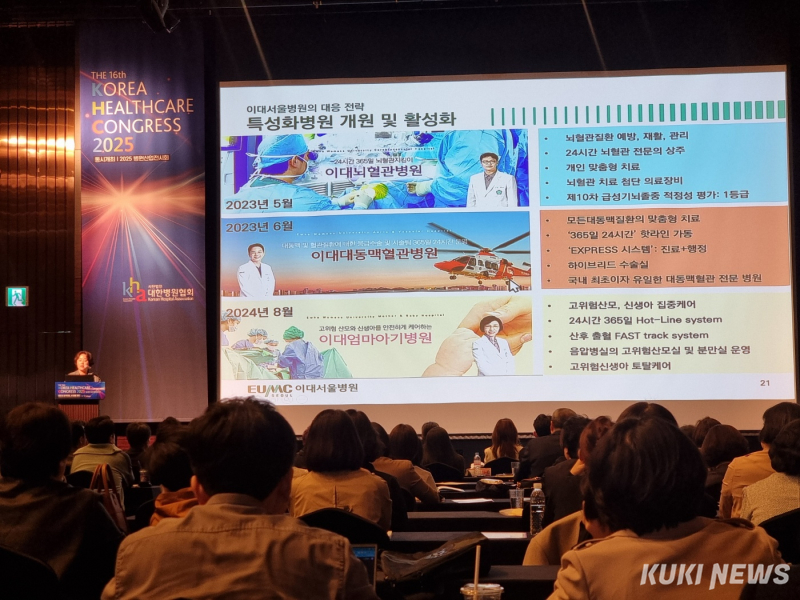

이대서울병원은 특성화 병원 확장 전략도 펴고 있다. 2023년 이대뇌혈관병원과 이대대동맥혈관병원에 이어 2024년 5월 이대엄마아기병원, 올해 이대혈액암병원 등 특성화 병원을 차례로 개소하면서 필수의료 분야를 강화했다. 윤 교수는 “특성화 병원을 통해 전공의 없는 병원의 한계를 이겨내고자 한다”며 “이를 통해 환자 만족도가 상승했고 의료진 간 협력이 강화됐으며 불필요한 업무 프로세스를 효율화했다”고 설명했다.

‘무한경쟁’ 빠진 병원들…“의료전달체계 확립돼야”

다만 마냥 입원전담 전문의, 전담 간호사 등에 의존할 순 없다. 병원이 정상적으로 운영되기 위해선 충분한 인적·물적 재원이 뒷받침돼야 한다는 지적이 나온다. 정재훈 고려의대 예방의학과 교수는 이날 ‘지속가능한 의료전달체계 수립을 위한 제언’이란 주제로 진행된 세션에서 “상급종합병원은 최후의 보루로서 종합병원에서 대체 불가능한 진료와 연구개발, 신의료기술 도입 등을 담당해야 하며, 이를 위해 재원 마련이 필요하다”면서 “다양한 사업에 참여해 의료 이외의 수익모델을 다각화해야 한다”고 제언했다.

김유석 건강보험심사평가원 심사평가정책연구소장도 “적은 의사들이 많은 진료를 하며 유지해온 시스템이 한계에 이르러 분만 등의 필수 분야가 무너진 것이 아닌가 싶다”라며 “이를 유지하기 위한 재원을 마련함과 동시에 비용 부담에 대한 국민적 합의와 지출구조 합리화가 병행돼야 한다”고 했다.

1차(동네 병·의원), 2차(종합·전문병원), 3차(상급종합병원)로 나뉜 의료전달체계를 확립해 의료 자원을 효율적으로 배분하는 시스템이 자리 잡아야 한다는 주장도 있다. 신정호 고대구로병원 기획실장은 “병원들이 치료 단계별로 분업화해 상급종합병원에서 수술하고 급성기가 지난 환자는 종합병원으로 내려보내는 시스템이 된다면 의료비 낭비를 막을 수 있을 것”이라고 피력했다.

김한수 이대목동병원장도 “지금의 2차병원과 상급종합병원은 서로 경쟁하는 관계에 있다”라며 “현재 시행 중인 상급종합병원 구조전환 시범사업이 제대로 작동하려면 2차병원 지원사업이 선행돼야 한다”고 강조했다.

![“소문난 서울로”…벼랑 끝 지역의료 [의료 난맥①]](/data/kuk/image/2025/02/12/kuk20250212000070.jpg)