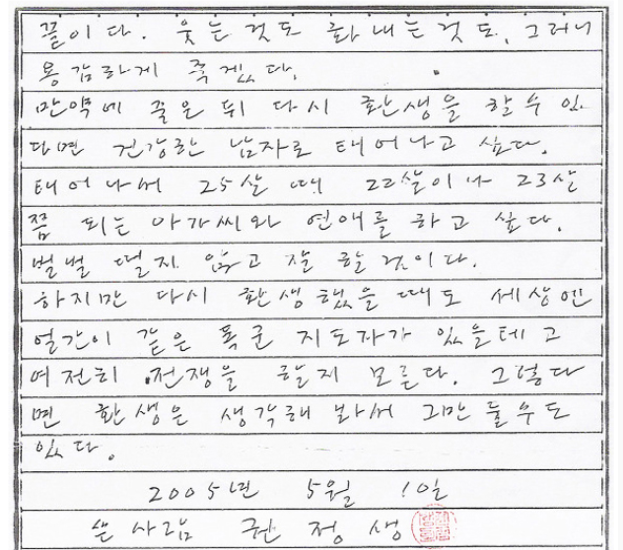

아동문학가 권정생(1937~2007) 선생의 유서의 마지막 부분이다. 유서의 첫 문장은 이러하다.

‘내가 죽은 뒤에 다음 세 사람에게 부탁하노라.

최완택 목사 민들레 교회

이 사람은 술을 마시고 돼지 죽통에 오줌을 눈 적은 있지만 심성이 착한 사람이다.

정호경 신부 봉화군 명호면 비나리

이 사람은 잔소리가 심하지만 신부이고 정직하기 때문에 믿을 만하다.

이 사람은 민주 변호사로 알려졌지만 어려운 사람과 함께 살려고 애쓰는 보통 사람이다. 우리 집에도 두세 번쯤 다녀갔다. 나는 대접 한 번 못했다.

위 세 사람은 내가 쓴 모든 저작물을 함께 잘 관리해 주기를 바란다. 내가 쓴 모든 책은 주로 어린이들이 사서 읽는 것이니 여기서 나오는 인세를 어린이에게 되돌려주는 것이 마땅할 것이다...(중략)’

권정생은 이 심각한 얘기를 쓰면서 ‘...나도 전에 우리 집 개가 죽었을 때처럼 헐떡헐떡거리다가 숨이 꼴깍 넘어가겠지’라는 유머와 연애 소망도 남겼다. 선생다운 해학이다. 유언에 따라 그의 유산 10여억 원과 매년 인세 1억5000여 만원은 권정생어린이문화재단을 통해 남북한의 불우한 어린이를 위해 쓰이고 있다.

지난 20일 경북 안동시 일직면 일직초등학교 정문 앞에서 학교 건물을 바라다보았다. 땡볕 날씨라 운동장은 텅 비었고 하늘을 더없이 푸르다. 그 교사(校舍) 뒤편으로 사발을 뒤집어 놓은 듯한 산이 배경을 이룬다.

1920년 일직공립보통학교로 개교한 이 학교는 한국 최고의 아동문학가 권정생의 모교이다. 그의 유일한 학력이었다. 권정생은 이 학교에서 가장 공부를 잘하는 학생이었다. 하지만 가난으로 중학교 진학을 하지 못했다.

어찌보면 무심히 지나칠 수 있는 시골 학교 풍경. 하지만 마음 한구석이 저려온다.

‘...나는 처음으로 사랑했다. 같은 반 동갑내기 여학생 양자였다. 검정 물감을 들인 옥양목 치마저고리를 언제나 단정하게 입고 다니는 애였다...양자의 단발머리는 참으로 가지런히 다듬어져 있었다. 그 다듬어진 뒷머리 밑에 하얀 동정이 또 언제나 깨끗했다. 그러나 양자한테 마음이 끌린 것은 이런 겉모습 때문이 아니라 무언가 보이지 않는 그늘이 보였기 때문이다.’(‘날자, 깃을 펴지 못한 새들이여’ 중에서)

양자에 대한 사춘기 소년 정생의 마음은 짝사랑이었다. 울렁거리는 심장을 어쩌지 못해 혼란스러워하는 모습이다.

그런 양자는 조퇴가 잦았다. 어머니가 병석에 있었기 때문이다. 어느 여름 이 소년과 소녀는 일직국민학교(당시) 뒷산 골짜기 복숭아밭으로 향한다. 입대하는 선생님의 송별식을 준비하기 위해 학생들이 얼마씩을 모아 몇몇이 복숭아를 사러 갔다.

정생은 그런 양자가 수업 시간에 시조를 다 외우지 못하고 털썩 주저앉았을 때 안타까움에 어쩔 줄 몰라 한다. 풋풋한 첫사랑의 안타까움 그대로다. 그런 양자의 결석이 이어졌다. 정생은 걱정하는 쪽지를 써 숙자에게 대신 전해 달라고 했으나 숙자가 뜯어보고 아이들에게 소문을 내버렸다. 한동안 놀림을 당해야 했다.

양자의 어머니는 돌아가셨다. 정생은 중학교 진학을 못 한다.

읍내(당시 안동읍)에서 고구마 가게 점원을 하던 정생을 교장이 우연히 보고 “너는 계속 학교에 가서 공부를 해야 하는데...”하며 눈물을 훔친다. 전교 1등을 하던 권정생의 성적표는 그의 기념관이라 할 수 있는 ‘권정생동화나라’(안동시 일직면)에 전시되어 있다.

아쉽게도 현재 그가 졸업한 일직초등학교에서는 우리나라 최고의 아동문학가 권정생의 어떤 흔적도 찾을 수 없다.

정생은 이 일직국민학교에 다니면서 6·25전쟁의 참화를 겪는다. 소작인이었던 그의 부모는 학교 최 선생님에게 “아들놈 공부를 제발 덜 시키고 일찍 집으로 돌려보내 집안일 거두게 했으면 한다”라고 사정을 했다. 그 최 선생님은 월북 후 행방불명됐다.

거기다 전염병까지 덮쳤다. 총살당한 황 선생님의 딸 춘자와 친구 성칠이가 결핵으로 죽었다. 승원과 문자도 병에 걸려 마을에서 사라졌다.

그리고 가난으로 중학교에 진학하지 못한 정생은 호구지책으로 부산으로 내려갔고 그곳에서 폐결핵과 늑막염에 걸렸다.

‘...병을 앓으면서 나는 언제나 건강해지면 조그만 논과 밭에서 농사를 지으며 될 수 있으면 결혼도 하고 아기도 키우며 가난하더라도 산새와 들꽃과 함께 어울려 살고 싶었다. 그것만이 사람답게 사는 길이라고 믿었다.’ (1989년 발표 ‘날자, 깃을 펴지 못하는 새들이여’ 중에서)

정생이 병을 안고 어머니 손에 이끌려 고향에 다시 왔을 때 짝사랑했던 양자의 소식을 알 수 없었다.

그런 그에게 ‘결혼도 하고 아기도 키우는 행복’은 너무나 먼 세상일이었다.

일직초등학교에서 6km 정도 떨어진 조탑리.

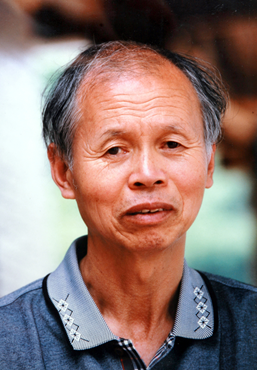

권정생 가족이 일본에서 돌아와 소작농으로 살았던 안동시 일직면 조탑리는 곳곳이 빈집이다. 그의 가족이 살던 집터는 깨밭으로 변해 있다. 다만 교회 종지기를 그만두고 집을 지어 살았던 빌배산 아래 두 칸짜리 집만이 유적으로 남았다. 이 집에 연 1만5000여 명의 관광객이 다녀간다. 그들이 떠나면 조탑리 골목에는 생기가 사라진다.

10여 년 전 취재 차 빌배산 아래 그 두 칸 흙집에 방문한 적 있다. 마당의 풀이 허리춤까지 자라 있었다. 그 풀 사이로 발판 돌이 일정 간격으로 이어져 섬돌에 닿았다. 동행한 일직교회 목사에게 “풀이 이렇게 무성한데...”라며 관리가 안 된 걸 아쉬워했었다. 권정생 선생의 말년을 함께 했던 그 목사님은 “생전에도 이랬습니다. 경수 집사(권정생을 지칭)께서는 풀이 자신의 발에 밟혀 죽는 게 마음 아프다며 돌을 밟고 다니셨어요. 제가 관광객분들에게 게으른 사람으로 오해를 받고 합니다” 하며 웃었다. 머쓱했다.

1980년대를 전후로 권정생의 문학과 신앙에 감동한 여성들이 그런 악조건의 흙집을 마다하지 않고 “밥이라도 해드리고 싶다”라며 떠나지 않으려는 몇몇이 있었다. 어느 여대생은 그냥 함께 살게만 해달라고 애원하기도 했다. 선생이 호되게 나무라서 돌려보냈다.

아랫집 70대 후반 어르신이 이렇게 증언했다

마을 입구 모정에서 만난 할머니분들은 “우리 손주들이 경수 집사에게 동화 듣는다고 흙집에 가곤 했어. 그렇게 훌륭한 분인지 같이 살 때는 잘 몰랐어. 법 없이 살다마다...우리 아이들에게는 몰라도 우리에겐 교회 다니라고 하지 않은 분이야. 우리가 그분보고 그냥 가곤했지. 심성이 너무 맑으셨어”라고 이구동성이다.

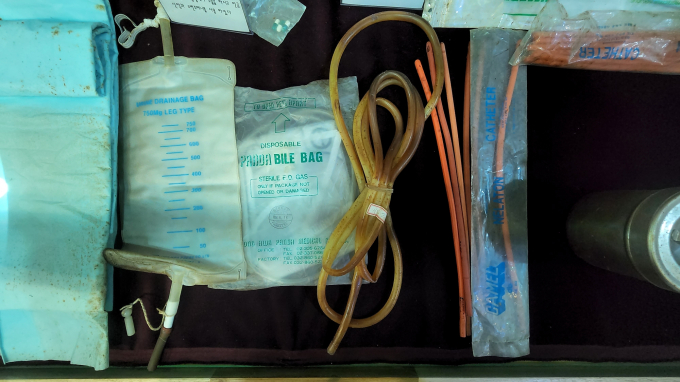

‘권정생동화나라’ 전시관에 가면 고무호스와 비닐 팩 소변 의료 장치가 눈에 띈다. 1960년대 중반 한쪽 신장과 방광을 들어낸 그가 평생을 찼던 오줌보이다. 그 불편함 속에서도 평생 그토록 아름다운 동화를 쓰곤 했다.

그런 그를 존경하는 여성들이 “밥이라도 해드리고 싶습니다”라는 성모 마리아 같은 마음을 표했다. 사찰 보살과 같은 자세를 가진 이들도 있었다.

하지만 매정하게 떨쳐내야 했다. 선생의 유언장에 ‘환생하면 연애를 하고 싶다’라는 말과, 에세이에 ‘결혼도 하고 아이도 키우고 싶다’라는 문장은 우리를 슬프게 한다.

땡볕에 조탑리 흙담 골목을 여행했다. 아무도 만날 수 없었다. 선생에게 동화를 듣던 아이들은 모두 어디 갔을까. 또 선생의 초등학교 친구들은 어디서 살까.

그때 양자에게 보낸 편지를 들킨 정생에게 아이들은 뭐라고 놀렸을까.

“정생이와 양자는 연애한데요 연애한데요~”

이렇게 노래를 불렀을 것 같다. 선생이 가장 행복했던 시절이 아니었던가 싶다.<下·끝>

◆ 아동문학가 권정생

1937년 일본 도쿄 혼마치에서 청소부의 아들로 태어남.

1944년 초등학교 때 미군의 도쿄 공습으로 시골 군마켄의 츠마코히로 이사.

1945년 해방이 됐으나 귀국 형편이 못돼 후지오카로 거처를 옮김.

1946년 귀국. 생활고로 가족이 경북 안동과 경북 청송으로 흩어져 생활.

1947년 안동 일직면 조탑리 오두막집에서 생활.

1950년 전쟁과 가난으로 떠돌이 생활.

1953~1957년 부산 생활.

1956년 폐결핵과 늑막염 발병.

1964년 어머니 사망.

1965년 가난으로 떠돌이 거지로 살던 중 아버지마저 사망.

1966년 방광과 한쪽 신장 드러내는 수술.

1967년 조탑리 일직교회 문간방에 살며 종지기 생활을 하며 글쓰기를 시작함.

'강아지똥' 제1회 기독교아동문학상에 당선. 본격 글쓰기 시작.

1982년 '몽실언니'를 잡지 '새가정'에 연재.

1983년 교회가 예배당 종탑 종소리 대신 차임벨로 바꾸면서 '실직'(?).

교회가 보이는 빌배산 아래 두 칸 흙집을 지어 이사.

2005년 유언장 작성. 재산 가난한 어린이 위해 기부.

2007년 작고.

글·사진=전정희 편집위원 lakajae@kukinews.com

| (3) 윤락녀가 된 여자 친구..."가엾은 운명에 목이 멘다" (2) 독립운동가 부부의 '달콤살벌' 부부 싸움 (1) 무당집 과부, 조난 당한 선비와 정을 나누다 |