7만 년 전 양산단층에서 발생한 지진으로 대규모 지형변화가 있었다는 연구결과가 나왔다.

한국지질자원연구원(KIGAM) 지질재해연구본부 이태호 박사팀은 양산단층 인보구간에서 채취한 퇴적층 시료를 연대측정한 결과 우리나라 지진 활동과 기후변화가 지형 형성에 미친 영향을 새로 규명했다고 6일 밝혔다.

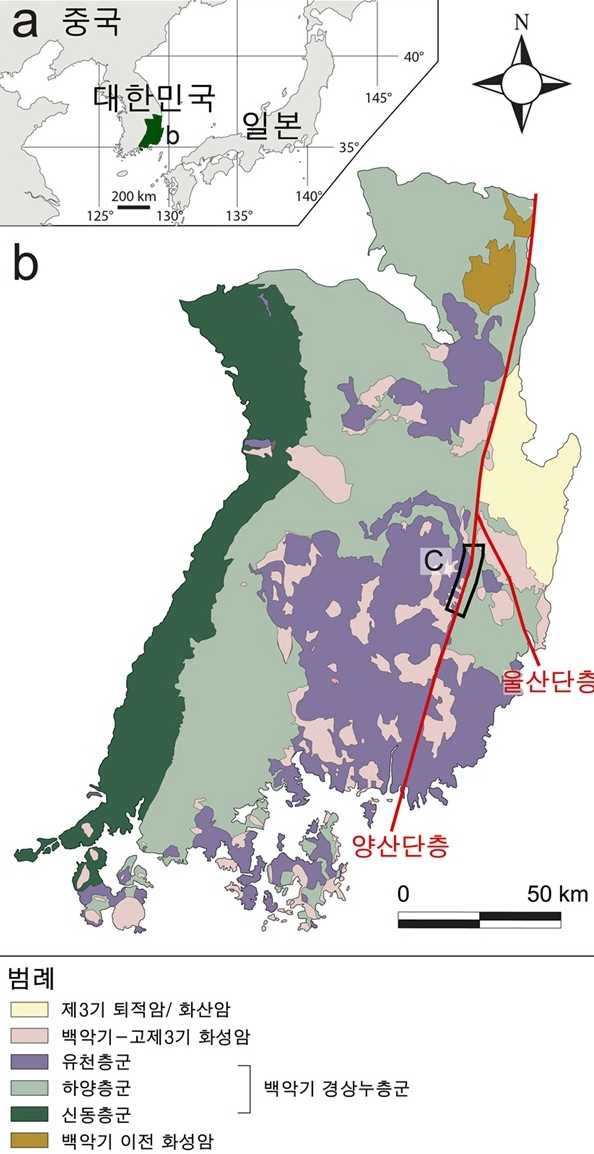

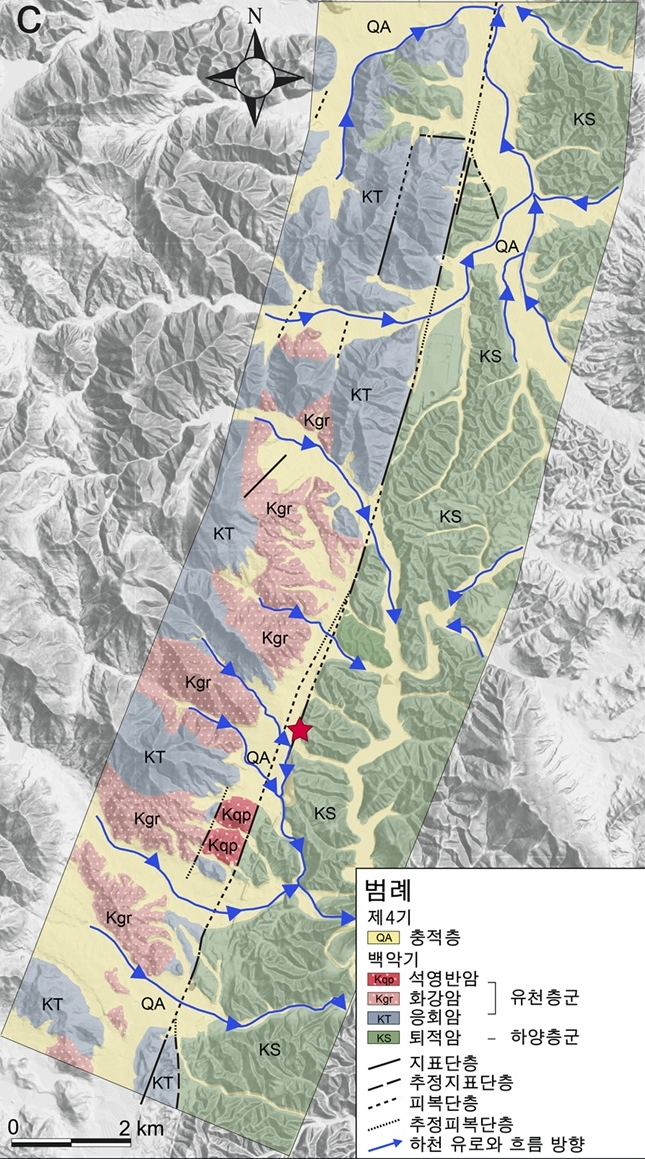

양산단층 인보구간은 한반도 남동부를 관통하며 길이는 약 200㎞다.

연구팀은 광여기루미네선스(OSL) 연대측정과 저어콘(zircon) 우라늄-납 연대측정법으로 약 7만 년 전 한반도에서 발생한 대규모 지형변화 원인을 조사했다.

OSL 연대측정은 석영이나 장석 같은 광물이 마지막으로 태양광에 노출된 이후 지층에 묻혀있는 동안 축적된 방사선량을 측정해 퇴적물의 연대를 결정하다.

또 저어콘 우라늄-납 연대측정은 물리·화학적으로 안정적인 저어콘이 함유한 우라늄이 납으로 붕괴되는 속도로 암석 형성연대를 정밀 측정할 수 있다.

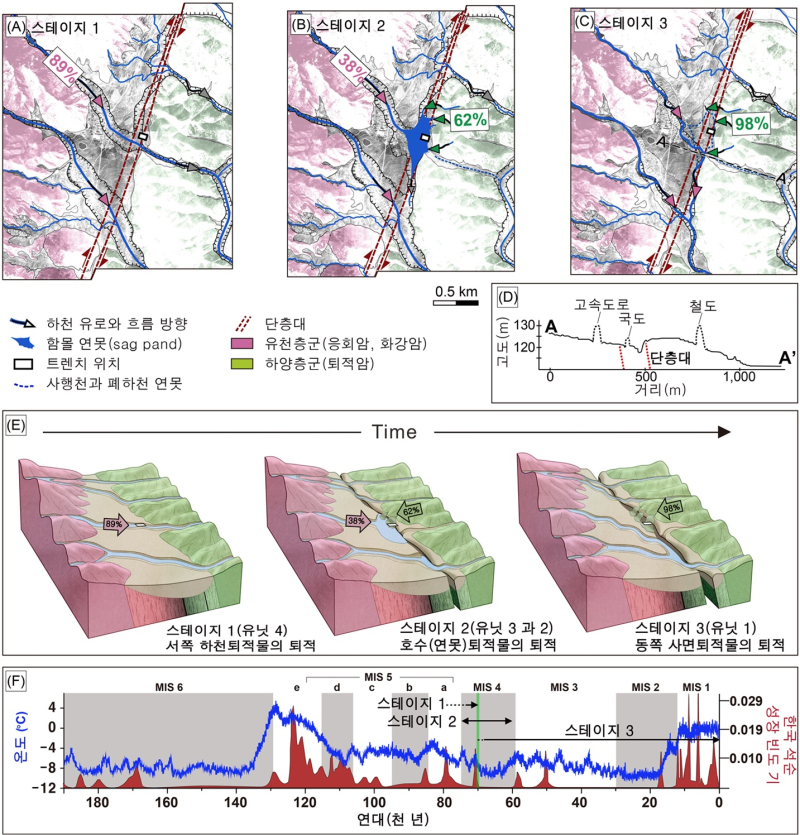

연구팀은 양산단층 인보구간 퇴적층을 분석한 결과 7만 년 전을 기점으로 퇴적물 공급원과 퇴적속도가 급격히 변화했고, 퇴적물 기원이 유천층군 서쪽 산지에서 하양층군 동쪽 산지로 전환됐음을 밝혀냈다.

이런 변화는 양산단층 지진활동과 함께 약 7만 년 전 시작된 ‘MIS 4 빙하기’의 강수량 감소로 하천 침식이 약화되면서 기존 유로를 유지하지 못해 퇴적물 공급원과 퇴적 속도에 급격한 영향을 미쳤음을 의미한다.

아울러 이는 한반도 지형이 단순히 지진활동 결과가 아닌, 기후변화와의 복잡한 상호작용으로 형성됐음을 입증한 것이다.

연구팀은 양산단층 인보구간에서의 가장 마지막 고지진 활동은 약 2만 9천 년 이후, 그 이전 고지진 활동은 7만 년에서 5만 년 사이에, 적어도 두 차례 이상의 큰 지진이 발생했을 것으로 추정했다.

특히 양산단층에서 지진이 불규칙한 간격으로 군집을 이뤄 발생하는 경향을 확인해 앞으로 판 내부 단층에서 발생하는 지진 주기와 특성연구를 한층 더 이해하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

이번 연구는 정밀한 2가지 연대측정기법을 활용해 지질학적 변화를 시간순으로 재구성했다는 점에서 학술적 가치가 높다.

실제 연구팀은 OSL 연대측정으로 퇴적층의 연대를 7만 년 이전, 약 7만 년, 6만 8천~2만 9천 년 등 4개로 명확히 구분하고, 여기에 저어콘 분석을 결합해 양산단층 주변의 지질학적 변화를 정교하게 재구성했다.

이 박사는 “이번 연구는 한반도처럼 판 경계에서 멀리 떨어진 느린 단층의 지진 발생주기와 특성을 이해하는 데 기여할 것”이라며 “우리나라 지진 위험성을 정확히 평가하고 대비하기 위한 연구를 지속해 지진 안전성평가와 재난 정책 수립에 기여하겠다”고 말했다.

한편, 이번 연구결과는 국제학술지 ‘사이언티픽 리포츠’에 게재됐다. (논문명 : Dating drainage reversal using mineral provenance along the Yangsan Fault, South Korea)