게이머들이 게임하며 느끼는 즐거움이 무엇인지 고민해보자는 주장이 나왔다. 연세대 커뮤니케이션대학원 교수인 윤태진 디그라한국학회장은 18일 서울 용산동 국립중앙박물관 교육관 소강당에서 열린 ‘2025 게임과학 심포지엄’에서 이 같은 화두를 꺼냈다.

이날 심포지엄은 게임 ‘플레이어’를 입체적으로 고찰해보자는 취지에서 ‘다면적 플레이어: 게임 플레이의 다양한 층위들’이라는 주제로 진행됐다. 게임과학연구원과 디그라한국학회가 공동개최했다.

심포지엄에는 윤태진 디그라한국학회장, 김경일 게임과학연구원장, 이재홍 한국게임정책학회장, 최재환 문화체육관광부 게임콘텐츠산업과장, 조수현 게임문화재단 사무국장, 권민석 넷마블 이사 등이 참석했다.

윤 교수는 플레이어가 게임하며 느끼는 즐거움에 대한 연구가 필요하다고 주장했다. 그는 “너무 당연해서인지 연구로 본격적으로 다뤄진 적이 없는 듯하다”면서 “사람들이 왜 게임을 하는지, 즐거움 때문이라면 왜 즐거움을 추구하는 지에 대해 질문을 하는 게 중요하다”라고 말했다. “즐거움에 대한 연구가 인간의 본성을 다루는 주제가 될 수 있다”고도 덧붙였다.

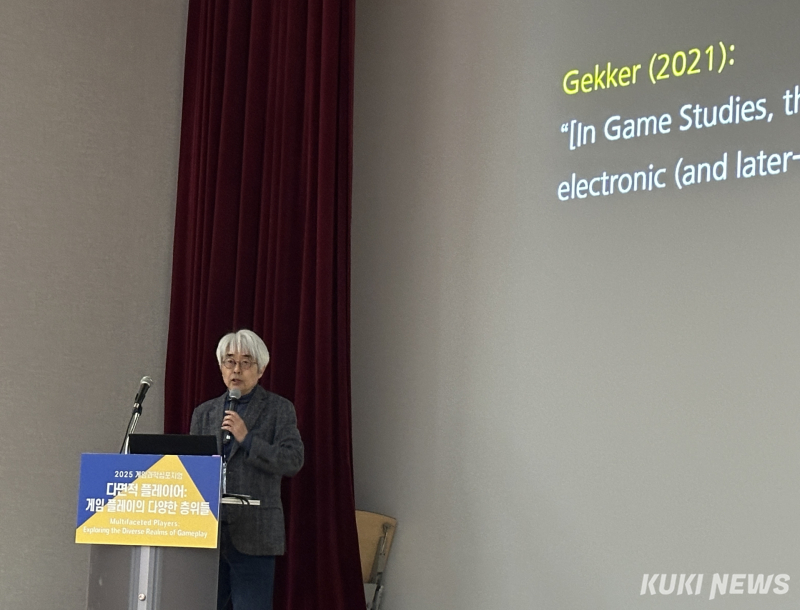

즐거움을 ‘쾌락주의’라는 이론으로 풀어나가자는 주장도 나왔다. 에피쿠로스의 ‘헤도니즘(쾌락주의)’, 아리스토텔레스의 ‘에우다이모니아(Eudaimonia)’가 그것이다. 다른 두 이론을 관통하는 핵심은 인간 삶의 목적이 ‘쾌락’, 즉 행복이라는 주장이다.

윤 교수는 쾌락을 세분화해 바라볼 필요가 있다고도 짚었다. 대중적, 가치적, 동기적, 규범적, 건전한 쾌락주의다. 윤 교수는 “이 중 건전한 쾌락주의는 분별력 있는 쾌락주의로 볼 수 있다”라며 “분별력 있는 쾌락주의란 ‘쾌락이란 게 왜 필요한지’라는 질문에 집중한다. 이 질문에서 출발해 쾌락이 갖는 가치, 목적에 주목하는 것이다. 그렇기에 개인이 아닌 ‘사람들’이라는 공동체가 중요하다”고 이야기했다.

그는 게임이 사회 전체 쾌락의 양을 늘린다면 ‘공동선(善)’이 될 수 있다는 관점도 제시했다. 게임 디자이너이자 연구자인 라자로(Lazzaro)의 게임에서의 감정적 경험 분류를 근거로 들었다. 게임을 통해 탐험과 호기심의 즐거움, 도전과 성취의 즐거움, 의미와 변화의 즐거움, 사회적 교류의 즐거움이라는 총 4가지 감정적 경험을 할 수 있다는 것이다.

윤 교수는 “게임 플레이가 단순히 감각적이거나 찰나의 쾌락만을 전달하는 게 아니라 다른 요소들과 연결될 수 있다”며 “스토리, 협력, 창의성이라는 것들로 이어질 수 있다”고 짚었다.

‘쾌락복지’라는 개념을 제시하기도 했다. 사회 전체 쾌락의 양을 확대하는 도구로 게임이 필요하다는 주장이다. 윤 교수는 “사회의 전체적인 즐거움 총량을 늘리는 게임에 대한 연구를 해야 한다”고 제안했다. 그는 “글자 맞추기나 포켓몬 같은 가볍고 즉각적인 즐거움을 전하는 것은 물론, 생존이나 의료, 교육 등 보편복지라고 이야기하는 부분에서의 즐거움을 추구할 수 있는 가능성역시 연구하는 것”이라고 설명했다.

아울러 즐거움과 연결된 다양한 연구 주제를 제언했다. 개인 한 명이 아닌 보다 넓은 범위인 공동체의 즐거움을 달성하기 위한 연구나 게임 내 괴롭힘, 사이버불링 등과 같은 비판적 연구도 필요하다고 이야기했다. 게임과 게임에서의 즐거움에 접근할 때 주의해야 할 점도 지적했다. 윤 교수는 “모든 게임이 긍정적이거나 건설적인 즐거움을 전달하는 건 아니다”라며 “게임이라는 단어가 ‘즐거움’과 동의어가 되기 위해서는 몇 가지 전제가 필요하다”고 강조했다.

그는 “도덕적 딜레마를 즐거움의 요소로 사용하면 안 된다는 건 너무 당연한 이야기”라며 “가장 바람직한 게임 속 즐거움 요소를 찾기 위한 조건 중 하나는 사행성 요소와 즐거움 추구를 명목으로 가학성, 폭력성, 혐오를 발산하는 것들을 잘 구분하는 게 필요하다. 이 지점이 게임에서의 쾌락을 정당화하는 중요한 조건이 되리라고 본다”고 덧붙였다.