[쿠키 사회] 처음 만난 대통령과 마지막 만난 대통령은 달랐다. 환하게 웃으며 노벨평화상을 손에 꽉 쥔 홍조 띈 얼굴의 김대중 전 대통령은 싸늘한 얼굴로 병원 침대에 누워 있었다. 당시 15세였던 소년은 하얀 가운을 입고 대통령을 담당하는 내과 레지던트 3년차 의사가 됐다.

소년이 김 전 대통령을 처음 만난 것은 2000년12월 노르웨이 오슬로 노벨평화상 시상식이었다. 초청된 44명 중 최연소였던 그는 불편한 다리로 시상대에 오른 김 전 대통령에게 기립 박수를 보냈다. “언젠가 제가 서고 싶은 자리를 직접 보게 되다니 날아갈 듯 기뻐요. 열심히 공부하겠습니다.” 소년은 당찬 각오를 밝혔었다.

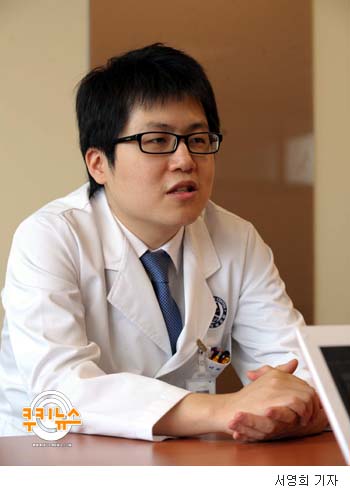

9년 뒤. 김 전 대통령과의 두번째이자 마지막 만남은 지난 16일 서울 연세대 세브란스병원 중환자실에서 이뤄졌다. 의사가 된 이우경(24·사진)씨는 그날부터 3일간 새벽부터 밤 늦게까지 김 전 대통령을 치료했다. 자랑스러웠던 대통령, 노벨상을 들고 환하게 웃던 대통령은 생과 사의 갈림길에서 의사에게 몸을 맡기고 있었다.

“제가 바로 9년 전 노벨상 시상식에 참석했던 학생입니다. 지금은 의사가 됐어요”라고 반갑게 인사하고 싶었지만 김 전 대통령은 잠들어 있었다. 간절하게 기도 드리는 이희호 여사에게도 행여 방해 될까 미처 말을 붙일 수 없었다.

이씨가 기억하는 김 전 대통령은 누구에게나 친절했다. 당시 김 전 대통령 측이 이씨의 최연소 연세대 의대 합격 사실을 알고, 노벨평화상 시상식 참석을 제의했다고 한다. 1997년 전남 여수 문수초등학교를 졸업한 해에 잇달아 고입·대입 검정고시를 통과한 이씨는 광주과학고등학교를 2년 다니다 연세대에 합격했다.

“제게는 ‘열심히 공부해서 훌륭한 사람이 돼라’고 당부하시며 두 손을 꼭 잡아주셨어요. 짧았던 순간인데도 살면서 문득문득 그때 생각이 났어요.”

이씨는 김 전 대통령의 마지막 순간을 곁에서 지켰다. 서거 당일 오전부터 김 전 대통령의 증세가 나빠졌고, 마침내 오후 1시43분 심장 박동이 멈췄다. “제가 담당이 됐을 때는 ‘꼭 중환자실만이라도 나가게 해 드리자’고 생각했습니다. 하지만 치료에 힘쓸수록 현대 의학의 한계랄까 그런 게 느껴졌어요.”

그는 인터뷰를 마치고 헤어지며 한 마디를 얹었다. “김 전 대통령과 비슷한 환자가 생기면 언젠가, 그때는 꼭 살리고 싶습니다.” 국민일보 쿠키뉴스 박유리 기자

nopimula@kmib.co.kr