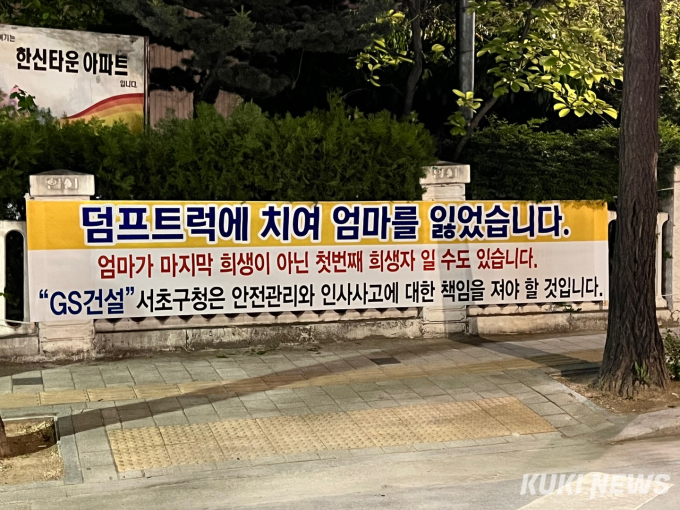

“덤프트럭에 엄마를 잃었습니다. 마지막 희생자가 아닌 첫 번째 희생자일 수도 있습니다”

약 한 달 전 교통사고로 노모를 떠나보낸 김혜정(44)씨는 억울하게 어머니를 잃었다며 이렇게 호소했다.

지난달 14일 오후 2시18분. 어머니 정모씨가 서울 서초구 잠원동 반포역 인근 사거리 횡단보도를 건너려던 순간이었다. 우회전하던 25t 덤프트럭이 정씨를 덮쳤다. 머리와 목을 크게 다친 정씨는 그 자리에서 숨을 거뒀다.

정씨는 장을 보러 마트에 갔다가 돌아오던 길에 사고를 당했다. 모녀는 불과 20분 전까지 정답게 통화했다. 김씨는 당시를 회상하며 “아직도 엄마가 돌아가신 걸 믿을 수 없다. 기본적인 안전장치만 있었어도 막을 수 있는 사고였다. 너무 억울하다”라고 말했다. 그의 눈에서 물이 뚝뚝 떨어졌다.

사고 현장은 왕복 4차로가 교차하는 사거리다. 직진과 좌회전, 우회전하는 차량이 뒤섞여 늘 혼잡하다. 교통상황은 더 악화했다. GS건설이 시공을 맡은 아파트 재개발 공사가 시작되면서다. 대형 덤프트럭 수십 대가 희뿌연 먼지를 날리며 쉴 새 없이 오갔다. 정씨를 친 트럭 운전자도 자재를 실어 나르던 중이었다. 그는 GS건설의 하도급 업체에 소속된 노동자다.

이 사거리에는 횡단보도 2개가 ‘ㄱ자’ 형태로 설치돼 있다. 하나는 스쿨존(어린이 보호구역)과 맞닿아있다. 이 길을 건너면 어린이집·중학교, 사회복지관이 나온다. 또 다른 횡단보도는 지하철역과 상가로 이어진다. 정씨가 사망한 횡단보도다. 수많은 차량이 종일 이곳을 넘나든다. 속도를 줄이지 않고 달리는 덤프트럭, 잠깐 섰다 움직이는 승합차 등 모습은 다양하지만 경로는 똑같다. 모퉁이를 끼고 우회전하면 곧바로 횡단보도를 만난다.

현장을 본 전문가 의견도 같았다. 박무혁 도로교통관리공단 교수는 “사고가 난 횡단보도는 통행이 빈번한 데다가 교차로 모퉁이의 차로를 점용하는 곳이다. 신호등까지 없으니 매 순간 위험천만할 것”이라고 진단했다. 이어 “사고를 방지하기 위해 안전요원과 신호등을 배치했어야 했다”라며 “지자체와 공사 수행업체 모두 안전관리 책임에 자유롭지 않다”고 말했다.

지자체는 한 생명이 사라지고 나서야 대책 마련에 나섰다. 서초경찰서 교통과는 단속 카메라와 보행자 방호 울타리, LED 표지판 등을 설치할 계획이라고 밝혔다. 교통과 관계자는 “다만 신호등 설치는 민감한 소재라 도로교통공단에 의뢰한 상태다. 최대한 긍정적으로 검토할 방침”이라고 말했다.

시공사인 GS건설도 다르지 않다. 정씨가 사망한 횡단보도 부근에 안전요원을 뒤늦게 배치했다. GS건설 관계자는 “GS건설이 맡은 건설현장으로 온 덤프트럭은 맞다”면서도 “공사 현장 출입구 쪽에서 사고가 났다면 시공사도 책임에서 벗어나기 어려웠겠지만, 현장에서 100m가량 떨어진 곳”이라고 했다. 현장 밖에서 발생한 교통사고까지 법적 책임 소지가 있다고 보기에는 어렵다는 입장이다.

지난 10일 다시 찾은 사고 현장. 여전히 공사 현장으로 향하는 덤프트럭은 횡단보도를 발견해도 멈추지 않았다. 길을 건너려는 사람이 서 있어도 멈추거나 속도를 줄이는 차는 드물었다. 달리던 속도 그대로 무리한 우회전을 일삼았다. 신호등이 없어 보행자는 쉽사리 길을 건너지 못했다. 지팡이를 짚은 노인부터 키 작은 어린아이까지 다르지 않았다. 눈치를 보다가 차량이 지나가지 않을 때 황급히 이동했다.

사고 현장에서 교통통제 작업을 하던 안전요원은 “여기가 워낙 화물차 통행량이 많은데 교차로 모양까지 복잡해서 위험하다”라며 “덤프트럭이 서라고 해도 안 선다. 건너는 사람이 있어도 우회전하며 돌진하는 경우가 비일비재다. 나도 조심해야 할 지경”이라고 말했다.

주민들은 사고를 방지할 대책이 필요하다고 입을 모았다. 반포역 인근에 사는 김모(72)씨는 “너무 위험한 횡단보도다. 손자를 데리고 나올 때마다 가슴이 철렁할 때가 한두 번이 아니다”라며 “아이들은 운전자 시야에서 잘 안 보이지 않나. 신호등 설치가 시급하다”라고 토로했다. 인근 아파트 주민 이모(70)씨도 “지인이 몇 년 전에 똑같은 자리를 건너다가 화물차에 치여서 뇌수술을 4번이나 했다”라며 “우회전해서 바로 만나는 횡단보도인데 차들이 거의 안 선다. 지나치다 싶을 정도로 안전장치를 설치해서 운전자에게 경고해야 한다”고 말했다.

비슷한 사고는 반복하고 있다. 경찰청과 도로교통공단에 따르면 최근 3년간(2018~2020년) 우회전 교통사고로 사망한 보행자는 94명으로 전체 사망자의 44%다. ‘횡단 중’ 사망한 보행자는 212명에 달한다. 모든 길에서 주인은 사람보다 자동차였다.

전문가들은 보행자 중심의 교통문화가 정착해야 한다고 지적했다. 이수범 서울시립대 교통공학과 교수는 “한국은 보행자보다 운전자 중심의 교통체계가 작동하고 있다”며 “보행자 우선 신호체계를 확대하고 운전자 인식을 개선해야 한다”라고 강조했다.

화물차 사각지대를 보완해야 한다는 목소리도 나왔다. 국내 자동차 특성상, 전방 및 좌측에 비해 오른쪽 사각지대가 길기 때문이다. 이 교수는 “보행자가 화물차의 앞·우측에 근접할 시, 경보음을 울리는 센서를 부착하는 것도 사고를 방지하는 방법”이라고 설명했다.

신승철 도로교통공단 안전본부장은 “차체가 높은 대형 화물차는 시야가 탁 트여 있다는 느낌을 받지만, 보이지 않는 사각지대가 많아 매우 위험하다”며 “운전자는 사이드미러를 확인하며 천천히 운행하고, 전방 및 우측 앞부분 사각지대 카메라 등을 장착해야 한다”라고 했다.

손명은 수원중부경찰서 소속 경찰관은 “사고 위험이 많은 구역 내 횡단보도는 교차로에서 멀리 설치하는 것도 방법”이라며 “우회전 차량이 완전히 진입 후에 횡단보도를 만나게 하면 사고가 줄어들 것”이라고 조언했다.

최은희 기자 joy@kukinews.com