1981년, 소련 레닌그라드의 한 클럽. 밴드 주파크의 공연이 한창이다. 한 청년이 음악에 맞춰 몸을 흔들자 직원이 그를 제지한다. 이 클럽은 록은 부랑자의 음악이 아니라는 것을 증명하기 위한 곳이다. 클럽 관리자 타냐를 통과한 밴드들만 이곳에서 공연할 수 있다. 러시아에서 ‘마지막 영웅’으로 불리는 빅토르 최도 그랬다. 그의 음악 속 화자가 게을러 보인다며 타냐가 눈살을 찌푸리자, 동료인 마이크가 나선다. “게으름을 풍자한 거예요.” 빅토르 최가 노래한 허무와 낭만도 ‘허무에 대한 풍자’ ‘낭만에 대한 풍자’로 바뀐다. 타냐는 그제야 만족한다.

1981년, 소련 레닌그라드의 한 클럽. 밴드 주파크의 공연이 한창이다. 한 청년이 음악에 맞춰 몸을 흔들자 직원이 그를 제지한다. 이 클럽은 록은 부랑자의 음악이 아니라는 것을 증명하기 위한 곳이다. 클럽 관리자 타냐를 통과한 밴드들만 이곳에서 공연할 수 있다. 러시아에서 ‘마지막 영웅’으로 불리는 빅토르 최도 그랬다. 그의 음악 속 화자가 게을러 보인다며 타냐가 눈살을 찌푸리자, 동료인 마이크가 나선다. “게으름을 풍자한 거예요.” 빅토르 최가 노래한 허무와 낭만도 ‘허무에 대한 풍자’ ‘낭만에 대한 풍자’로 바뀐다. 타냐는 그제야 만족한다.

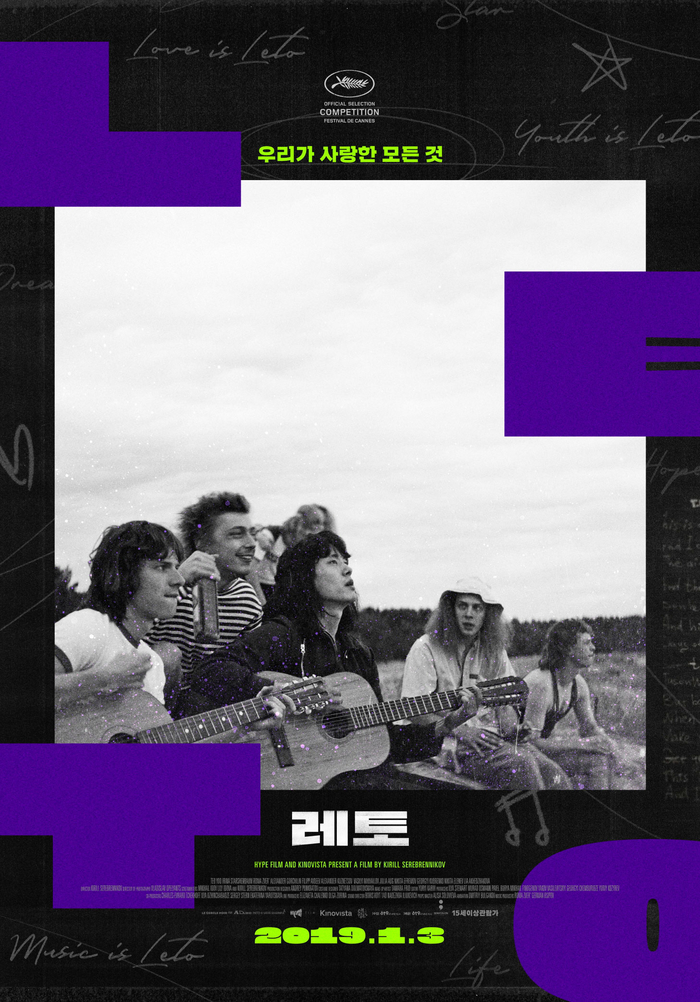

영화 ‘레토’(감독 키릴 세레브렌니코프)는 빅토르 최(유태오)의 청년 시절을 그린다. 뮤지션을 꿈꾸던 그는 당시 레닌그라드에서 인기를 끌던 주파크를 찾아가 자신의 음악을 들려준다. 주파크의 리더 마이크 나우멘코(로만 빌리크)가 빅토르 최의 재능을 알아봐 그를 돕는다. 타냐를 설득해 빅토르 최가 공연할 수 있도록 하고, 음반 발매의 기회도 그에게 넘긴다.

마이크는 이기 팝, 티렉스, 데이빗 보위 등 서구의 록을 동경하면서도, 체제에 순응하는 ‘모범생’이다. 그가 어디에도 얽매이지 않는 빅토르 최에게 끌린 건 그래서 당연하다. 그런데 빅토르 최에게 매료된 건 마이크뿐만이 아니었다. 그의 아내이자 뮤즈인 나타샤(이리나 스타르셴바움)도 그랬다. 마이크는 “빅토르 최와 키스하고 싶다”는 나타샤의 고백에 하루 동안 집을 비운다. 빅토르 최를 초대하라는 암묵적인 동의다. 패배감에 젖어 거리를 방황하는 그의 모습 위로, 루 리드의 ‘퍼펙트 데이’(Perfect Day)가 덧입혀진다. 우정, 사랑, 질투, 불안이 빅토르 최의 재능을 둘러싸고 뒤엉킨다.

작품엔 1981년과 현대를 연결하는 내레이터가 등장한다. 억눌린 저항을 익살스러운 판타지로 보여주는 인물이다. 기차 안에서 미국 록 가수의 노래를 부르던 주파크 멤버들이 “왜 적국의 노래를 부르냐”고 따지는 기성세대와 주먹다짐을 벌이는 장면이 대표적이다. 한바탕 피 튀기는 혈투가 끝이 나면, 내레이터가 등장해 “이건 다 가짜”라고 말하는 식이다. 그가 ‘스위트’(Sweet)를 부르는 마이크에게 한 말은 특히 인상적이다. “밥 딜런은 베트남을 노래(‘노킹 온 헤븐스 도어’)했고 누명 쓴 흑인 복서를 노래(‘허리케인’)했어. 넌 뭘 부르는 거야? 현실에 안주해 있는 멍청한 놈 얘기잖아.” 그의 목소리는 누구를 대변할까. 관객? 감독? 아니면 마이크 자신?

작품엔 1981년과 현대를 연결하는 내레이터가 등장한다. 억눌린 저항을 익살스러운 판타지로 보여주는 인물이다. 기차 안에서 미국 록 가수의 노래를 부르던 주파크 멤버들이 “왜 적국의 노래를 부르냐”고 따지는 기성세대와 주먹다짐을 벌이는 장면이 대표적이다. 한바탕 피 튀기는 혈투가 끝이 나면, 내레이터가 등장해 “이건 다 가짜”라고 말하는 식이다. 그가 ‘스위트’(Sweet)를 부르는 마이크에게 한 말은 특히 인상적이다. “밥 딜런은 베트남을 노래(‘노킹 온 헤븐스 도어’)했고 누명 쓴 흑인 복서를 노래(‘허리케인’)했어. 넌 뭘 부르는 거야? 현실에 안주해 있는 멍청한 놈 얘기잖아.” 그의 목소리는 누구를 대변할까. 관객? 감독? 아니면 마이크 자신?

‘레토’는 ‘여름’을 뜻하는 러시아어다. 음악과 젊음은 여름의 뜨거움을 교집합으로 삼는다. 작품 속 빅토르 최는 뜨겁게 영글어가는 ‘초여름’이다. 아직 완전히 발화하지 않은 불씨가 관객들의 가슴에도 내려앉는다. 억압과 저항의 시대를 겪었던 국내 관객에겐 더욱 의미심장하게 다가갈 작품이다. 지난 3일 개봉. 15세 관람가.

이은호 기자 wild37@kukinews.com