뇌졸중은 누가, 어떻게, 치료해야 할까?

뇌졸중이란 뇌혈관이 막히거나 터지면서 발생하는 질환이다. 정부가 관리에 나서려는 이유는 단일 장기의 단일 질환으로는 가장 높은 사망률을 보이기 때문이다. 치료를 담당하는 전문 분야는 신경외과, 신경과, 영상의학과, 재활의학과 등 산개해 있다.

의료계에서 뇌졸중을 비롯한 심뇌혈관질환이 ‘뜨거운 감자’로 떠오른 이유는 다름 아닌 보건당국 때문이다. ‘국가 심뇌혈관질환 예방 및 관리에 관한 법령’에 따라 정부가 심뇌혈관질환 관련 지원 정책을 추진 중인 상황에서 관련 분야의 의사들은 심뇌혈관센터 지정 및 지원 방향에 대해 촉각을 곤두세우고 있다. 정부가 심뇌혈관질환 국가정책 추진에 있어 주체적 역할과 책임 분배를 어디에 맡길지가 쟁점이다.

물론 환자는 정부가 뇌졸중 등 심뇌혈관질환을 어떻게 효율적으로 관리할 것이냐가 중요할 터. 그리고 환자 치료와 돌봄을 실시하고 있는 관련 분야의 의사들은 열악한 의료여건 개선이야말로 뇌졸중 등 심뇌혈관질환 케어에 필수불가결한 선행 요소라고 말한다. 환자와 의사 모두의 주장 자체는 타당하지만, 이와는 별개로 정부는 의료인간의 소모적인 경쟁을 ‘본의 아니게’ 야기하고 있는 모양새다.

뇌졸중 등 관련 질환에 얼마나 헌신적이고, 열심히 기여해왔는지를 의사들이 입증해야 하는 아이러니한 상황이 펼쳐지고 있지만, 정작 보건당국은 뒷짐을 지고 있다. 그리고 23일 대한뇌혈관내수술학회의 심포지엄에서도 의사들의 답답한 속내를 조금은 엿볼 수 있었다.

◇ 현실은 여전히 ‘팍팍’

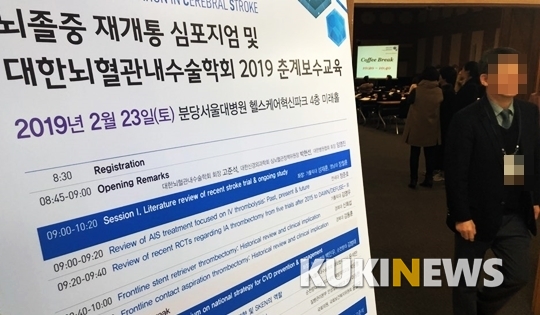

기자가 성남시에 위치한 분당서울대병원 헬스케어혁신파크에 도착한 시각은 오전 8시 30분께. ‘뇌졸중 재개통 심포지엄 및 대한뇌혈관내수술학회 2019 춘계보수교육(ARCS 2019)’가 열린 미래홀은 곳곳에 자리가 비어 있어 다소 썰렁한 느낌이었다. 그러나 불과 30분 사이 회원들이 몰려들어 순식간에 행사장은 인파로 가득 찼다.

학회는 신경외과의사들 중 뇌 혈관내수술, 즉 뇌 중재적 치료술을 전담하고 있는 의사들로 구성돼있다. 이 자리에서는 관련 연구 결과도 소개됐지만, 뇌졸중 환자 관리 및 치료에 있어 그간 상당한 노력을 기울여온 점도 거듭 강조됐다. 고준석 학회장은 인사말을 통해 “대한뇌혈관내수술학회 소속 회원들이 뇌졸중 환자의 사망률을 줄이고 예후를 현저히 호전시키고 있다”고 말했다.

행사 개최 수일 전 학회 관계자와 이야기를 나눌 수 있었다. 그는 “실제 환자를 치료하는 과정에서 필요한 인력을 중심으로 방향이 잡혀 있지 않아 정책적 안배의 적절성이 부족한 상황”이며 “이는 정책결정 과정에서 방향을 좌우하는 자문 의료진의 편의적 인식이 문제일 수 있다”고 주장했다.

요는 상대적으로 적은 예산과 인력으로 버티는 우리나라의 의료현실에서 어렵고 힘든 치료분야를 기피하게 하는 결과를 낳을 수 있다는 이야기다. 이 관계자는 “이렇게 가다간 고난이도의 수술이 가능한 흉부외과 의사를 찾아보기 힘들게 될지도 모른다”고 경고했다.

심포지엄은 성황리에 진행됐지만, 여러 ‘도전’에 직면한 의사들은 답답함을 안은 채 내일이면 다시 자신이 속한 팍팍한 의료현장으로 돌아갈 것이다. 그리고 무의미한 경쟁을 요구받게 될 것이다.

김양균 기자 angel@kukinews.com