| 전국적으로 아파트 하자 관련 분쟁이 끊이지 않고 있다. 건설사를 믿고 빚까지 끌어다 집을 마련한 이들은 처음 본 아파트 모습에 말을 잃어버리곤 한다. 마감 불량부터 석재 파손, 누수·결로, 악취·곰팡이까지. 하자 보수 역시 쉽지 않은 문제다. 반품도 불가능한 아파트. 아파트 하자가 계속되는 원인과 해결책을 찾아봤다. <편집자주> |

‘부실시공 날림공사 준공 승인 결사반대’

최근 신축 아파트 입주 예정자들이 거리로 나오고 있다. 사전점검에서 발견된 하자 문제로 지자체의 준공 승인을 반대하기 위해서다. 그러나 이같은 반대에도 준공이 승인되면서 입주자와 지자체, 시공사의 갈등이 커지고 있다.

준공 승인은 공사가 다 끝났음을 지자체가 승인하는 최종 행정 절차다. 준공 승인은 건물이 사용 가능하단 것을 의미해 승인 후 입주가 가능하다. 그러나 최근 사전점검에서 무더기 하자가 발생해 준공 승인 전 하자 보수를 완료해야 한다는 목소리가 높다.

신축 아파트의 미시공‧하자로 지자체에 준공 승인 연기 민원을 넣은 서울 구로구 한 신축 아파트 예정자 김모씨는 “사전점검에서 마주한 집은 집안 내부 미시공, 공용공간 미시공 등으로 공사 현장이었다”고 지적했다. 이어 “집이 다 지어진 후 안전한 상태로 들어가고 싶다”며 “절대 준공 승인되면 안 된다”고 호소했다.

그러나 현행 법상 건물 사용과 안전에 영향을 미치는 중대한 하자가 발견되지 않으면 지자체는 준공을 승인할 수밖에 없다. 수분양자들의 준공 미허가 촉구에도 준공 승인을 내준 지자체 관계자는 “마감재 등에 대한 하자는 중대한 하자로 보기 어려워 준공 승인과 관련이 없다”고 밝혔다.

실제 지난 5월 전남 무안 힐스테이트도 사전점검 당시 5만8000건의 하자가 나왔으나 중대 하자가 없다는 이유로 준공 승인이 났다. 국토교통부는 구조물 균열 및 철근 노출, 누수·누전, 배관 부식·파손, 소방 및 전기 등 설비 작동 불량 등을 중대하자로 규정하고 있다.

지자체는 이 마저도 서류에 의존해 준공 승인 여부를 판단하는 상황. 준공 승인의 기준이 허술하다는 지적이 나오는 대목이다. 정택수 경제정의실천시민연합(경실련) 부동산국책사업팀 부장은 “건설 사업에서 가장 큰 권한을 가진 사람은 인허가권자”라며 “지자체가 준공 승인을 안 내면 건물을 사용할 수 없다. 버젓이 승인 후 발생하는 하자에 대한 피해를 소비자에게 뒤집어씌우고 있다”고 비판했다. 이어 “건축물 책임을 지자체가 질 수 없다면 인허가권을 박탈하는 것이 맞다”고 주장했다.

시공사 눈치 보는 감리

아파트 건설 현장에 대해 전문 지식이 없는 지자체는 결국 서류와 공사감리자(감리)에 의존하고 있다. 실제 한 지자체 관계자는 “아파트 사용검사를 진행할 때 모든 부분을 지자체가 확인할 수 없다”며 “그렇기에 감리라는 제도가 있는 것”이라고 말했다. 그는 “감리가 현장에서 상주하고 점검하기 때문에 준공 승인 검토 시 감리 의견을 중점으로 본다”고 토로했다.

지자체는 신축 아파트 하자에 대해 감리에 의존하지만, 정작 건설 현장에서 감리가 유명무실하다는 지적도 나온다. 아파트 내 하자가 있음에도 불구하고 감리 보고서에 적합 판정이 나오는 등 하자를 적발하지 못하는 경우가 빈번하기 때문이다.

감리는 아파트 건축 현장에서 공사가 규정대로 시공되는지 확인과 감시하는 역할을 담당한다. 공사 단계마다 설계대로 시공되는지 여부를 확인하고 이와 다르게 진행된 경우 시정이나 공사 중지를 조치해야 하는 의무가 있다. 그러나 감리 고용 주체는 시공사로 독립적인 감리가 어려운 상황이다.

업계 관계자들은 현장에서 감리가 제대로 작동되지 않는다고 지적했다. 전재희 민주노총 건설노조 노동안전실장은 “감리를 고용하는 곳이 보통 원천 시공사다. 구조적으로 볼 때 감리하는 분들이 자유롭게 의견을 내기 어렵다”고 밝혔다. 이어 “현장에서 실질적으로 감리가 나와서 확인해야 하는데 대충 하거나 확인을 안 하는 경우도 종종 발생하고 있다”고 주장했다.

행정적인 절차로 인해 감리가 현장을 충분히 체크하기 어렵다는 의견도 나온다. 건축사사무소를 운영 중인 양모씨는 “현행 법규상 감리 인원이 현장에 배치되긴 하는데 감리가 제출해야 하는 서류가 너무 많다”며 “행정 서류가 많다 보니 현장을 둘러볼 시간이 부족하다”고 토로했다.

인력부족 시달리는 감리

실제 감리 업계는 고령화‧인력난 이중고에 시달리고 있다. 현장 관계자 양씨는 “아파트 하자를 시공사든 감리든 한 군데에서는 걸러줘야 하는데 인력이 부족하다”며 “인력이 부족하니 70세 이상인 고령도 현장에서 은퇴를 안 하고 일을 하고 있다. 급여체계 문제 등으로 젊은 층 유입은 쉽지 않다”고 밝혔다.

결국 감리 업계를 채우는 건 시공사 등 건설 현장에서 일하다 은퇴한 노동자들이다. 익명을 요구한 건설 전문가 B씨는 “감리에 일부 전문가도 종사하고 있지만 모든 인력을 전문가로 채울 수 없는 게 현실”이라며 “시공사에서 오래 일한 사람들이 주로 퇴직 후 감리로 간다. 전문 (인력이) 감리로는 잘 안 간다”고 토로했다. 이어 “현재 감리는 전문 분야로서 인력 배출이 많이 되지 않는다”고 덧붙였다.

부족한 인력으로 인해 감리 인원을 채우지 못하는 현장도 발생했다. 감리 인원 부족은 아파트 하자로 이어진다. 국회 국토교통위원회 소속 장철민 의원(더불어민주당·대전 동구)이 지난해 8월 LH로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 1~7월까지 LH가 자체 감리를 맡은 공사 현장 104곳 중 85곳(81.7%)이 법정 감리 정원을 채우지 못했다.

LH 자체 감리 현장에 필요한 총인원 920명 중 현장에 투입된 인원은 566명에 불과했다. 법 규정상 인력의 61.6%만 채운 것이다. 경기 시흥 장현 A-3 아파트 건설공사 12공구의 적정 감독자 수는 18.90명이었으나 배치된 감독자는 4.25명으로 조사됐다. 남양주 별내 A1-1 아파트 건설공사 17공구도 22.10명이 배치돼야 하지만 절반을 약간 넘는 12.90명만 배치됐다.

특히 철근 누락이 확인된 아파트 단지 15곳 중 LH가 자체 감리한 사업장 4곳도 필요한 감리 인원을 배치하지 못했다. 수원 당수 A-3 아파트는 법정 감리원 수가 8.30명이지만 실제 현장에는 4.94명만 투입됐다.

“감리 독립성 확보해야” “발주자·시행사 책임 ↑”

전문가들은 감리의 독립성을 확보해야 한다고 지적했다. 정택수 경실련 부동산국책사업팀 부장은 “감리는 소비자를 대신해서 설계대로 시공이 제대로 이뤄졌는지 확인하는 역할인데 독립적인 위치에 있지 않다”며 “시행사로부터 계약을 맺고 월급을 받기 때문”이라고 꼬집었다. 이어 “감리의 독립성 확보가 필요하다”며 “인허가권자와 감리가 직접 계약을 체결해야 한다”고 주장했다.

전재희 민주노총 건설노조 노동안전실장도 “감리를 담당하는 사람들이 현장에서 충분히 제 목소리를 낼 수 있는 제도적인 뒷받침이 필요하다”고 밝혔다.

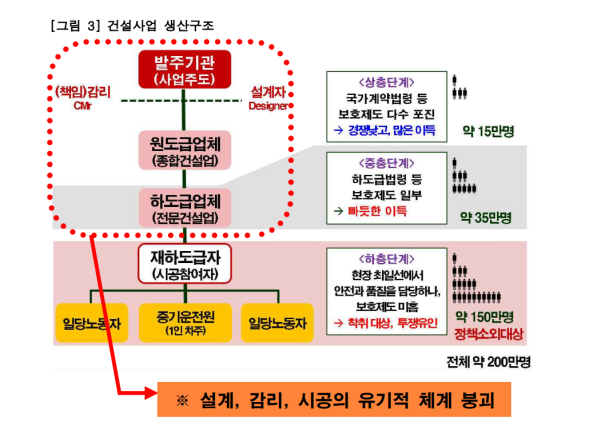

발주자‧시행사‧건축사의 책임을 강화해야 한다는 주장도 나왔다. 안홍섭 한국건설안전학회 회장(군산대 건축공학 교수)은 “감리에게 건축 발주자의 책임을 전가해놨는데 감리는 대리인이자 컨설턴트”라며 “발주자의 건축주 책임을 대신해서 조언해 주는 역할”이라고 설명했다. 이어 “건설 현장 책임의 문제에 대한 첫 단추가 잘못 끼워져있다”며 “안전, 품질 등 책임은 최종 이익 귀속 주체인 발주자, 시행사, 건축사가 돼야 한다”고 말했다.

조유정 기자 youjung@kukinews.com

![“믿었던 1군 건설사 마저”…누수에 곰팡이 ‘한숨’ [새집의 배신 ①]](/data/kuk/image/2024/07/11/kuk202407110369.gif)

![하자 반복에도 페널티 ‘유명무실’…“시행·시공 제재 강화 필요” [새집의 배신④]](/data/kuk/image/2024/07/13/kuk202407130049.jpg)