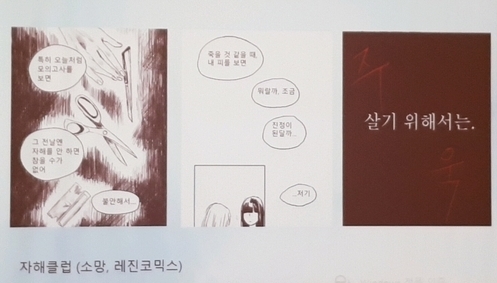

"죽을 용기는 없지만 살 용기 역시 없는 아이들..."

최근 청소년 사이에서 자살시도나 자해 흔적을 사회관계망서비스(SNS)에 올리는 풍토가 확산되고 있다. 그런데 이때 자살시도와 자해, 자해흉내(모방)을 구분해야 한다는 목소리가 나온다.

20일 ‘자해 대유행, 어떻게 할 것인가’를 주제로 서울 가톨릭대학교 성의회관에서 열린 심포지움엄에서 안병은 수원자살예방센터장(정신건강의학과 전문의)는 “인증샷을 올리기 위해서 몸에 상처를 내고 심각하게 보이려 연출하는 아이들이 있다. 그런데 이건 자해가 아니라 자해 모방에 가깝다”고 말했다.

‘자해 인증샷’ 등 자해 모방에 지나치게 관심이 쏠리다보니, 정작 자해로 위험수준에 이른 아이들의 오해를 받고 있다는 지적이다.

안 센터장은 “병원에 오는 아이들은 자해 모방과는 거리가 있다”며 “자살시도와 자해, 자해모방을 구분하기 위해서는 죽음에 대한 생각을 물어야 한다”고 말했다.

그에 따르면, ‘죽어도 상관없다’와 ‘죽고 싶다’, ‘자살하고 싶다’는 모두 다른 의미다. 특히 ‘죽고 싶다’, ‘자살하고 싶다’는 아이들에게서 자해 문제가 나타난다.

안 센터장은 “이 아이들은 관심이 아니라 살기 위해서 자해를 택한다. 어떤 아이는 자신이 정말로 자살해 버릴까봐 자해를 한다고 말한다. 아이들이 죽고 싶다는 것은 자살과는 다르다. 죽을 만큼 힘들다는 뜻이다. 죽을 만큼 힘든 감정을 자해로 풀려고 하는 것”이라고 설명했다.

정신장애진단편람(DSM-5)에 따르면, 자해의 원인은 ▲부정적 느낌 또는 인지상태로부터 안도감을 얻기 위함 ▲대인관계 어려움을 해결하기 위함 ▲긍정적인 기분 상태 유도하기 위함 등이다. 단순한 ‘자해 모방’은 진단기준에 들어가지 않는다.

때문에 자해 청소년에게 ‘누구 따라하느냐’, ‘관심 병이냐’는 말은 금물이다. 자해라는 행동 아닌 ‘이유’에 주목해야 한다.

안 센터장은 “몸에 난 상처보다는 마음의 상처에 집중해야 한다"며 “예쁜 손목에 상처가 나서 어떡하느냐는 어른들의 말에 아이들은 비웃는다. 마음이 아픈 것은 들어주지 않으면서 손목에 난 작은 상처에만 신경을 쓴다고 생각한다. 아이가 자해할 수밖에 없는 심정을 알아주는 것이 중요하다”고 당부했다.

한편, 이날 심포지엄에서 전문가들은 자해충동이 일어났을 때 행동양식으로 ▲심호흡 연습 ▲진정이 되는 음악 듣기 ▲향수나 향초, 향기있는 입욕제를 사용한 목욕 ▲껌 씹기, 얼음물마사지 ▲걷기, 운동하기 ▲신문지나 잡지 찢기 ▲춤추기, 발구르기 ▲주변 환경의 소리에 귀 기울이는 산책 등을 제시했다.

전미옥 기자 romeok@kukinews.com