국민 절반이상은 임종단계에서 무의미한 연명의료를 중단할 의향이 있는 것으로 나타났다.

서울대병원 윤영호(가정의학과), 박혜윤(정신건강의학과) 교수는 국립암센터 김영애(암생존자지원과)박사팀과 함께 ‘사전의료계획’에 대한 국민들의 생각을 조사한 연구결과를 23일 발표했다.

‘연명의료결정법’은 2016년 2월 제정된 이후, 2년에 준비기간을 거쳐 지난해 초부터 시행됐다. 법은 임종기간에 있는 환자에게 심폐소생술, 인공호흡기, 혈액투석, 항암제 등 불필요한 연명의료를 중단하고, 이들의 자기결정권을 존중하기 위한 취지로 제정됐다. 현재 성인이면 임종기 연명의료를 어떻게 할지 미리 상의하고 문서로 남길 수 있으며, 지금까지(19년1월3일기준) 접수된 사전연명의료의향서 누적 등록자수는 10만 명이상에 달한다. 사전연명의료의향서는 향후 임종과정에 들어갈 경우를 대비해 연명의료와 호스피스에 대한 의향을 미리 정해두는 서류이다.

이번 조사는 연명의료결정법이 제정된 2016년 당시 7월-10월까지, 전국지역 일반인(1241명), 암환자(1001명), 환자가족(1006명), 의사(928명)의 네 집단 총 4176명을 대상으로 시행됐다.

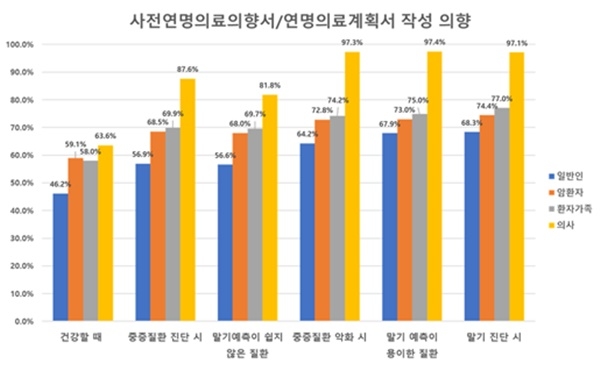

연구에서 ‘사전연명의료의향서’ 작성 의향이 있다는 비율은 일반인 46.2%, 암환자 59.1%, 환자가족 58.0%, 의사 63.6%로 나타났다. 이 비율은 자신의 질병 경과가 악화되거나 예측이 가능할수록 점점 높아졌다. 말기 진단을 받았을 경우, 연명의료계획서를 작성할 의향이 있다는 비율은 일반인 68.3%, 암환자 74.4%, 환자가족 77.0%, 의사 97.1%까지 높아졌다.

병원에서 ‘사전연명의료의향서’ 작성을 권유하기 적절한 시점에 대해서는 ▲사망의 가능성이 있는 모든 시술이나 처치 시행 전, ▲특정 중증질환 환자의 입원/응급실 방문 시, ▲65세 이상 노인 환자의 입원이나 응급실 방문 등이 모든 집단에서 높은 순위로 꼽혔다.

‘사전의료계획’ 활성화를 위해 가장 필요한 사항으로는 ▲대대적인 홍보 및 교육, ▲가까운 곳에 등록기관 설치, ▲쉽게 할 수 있는 온라인 프로그램 마련, ▲사전의료계획에 관한 보험수가 마련 등이 제시됐다. 특히, 의사들은 ▲죽음에 대한 솔직한 대화가 가능한 문화형성이 필요하다는 점을 다른 집단보다 중요하다고(19.1%, 3순위) 생각했다.

반면 ‘사전연명계획’을 하고 싶지 않은 이유로는 ▲건강이 악화됐을 때를 대비하는 것이 심리적으로 불편하다는 점, ▲사전에 결정해도 막상 상황이 닥치면 의견이 바뀔 것 같다는 점, ▲문서를 작성하더라도 내 뜻대로 될지 확신할 수 없다는 점 등으로 나타났다.

박혜윤 교수는 “대상자 상당수가 적절한 여건이 만들어진다면 사전의료계획에 참여할 의사가 있음을 알 수 있다”며 “일반인과 환자 눈높이에 맞는 제도가 설계된다면, 많은 이들이 편안한 임종을 맞이하는데 도움이 될 것이다”고 말했다.

연구책임자인 윤영호 교수는 “대대적인 홍보와 캠페인을 통해, 죽음을 이야기하는 것을 금기시하는 문화를 바꿔야 한다”며 “건강할 때, 중증질환 진단 시, 말기 진단 시 3회에 사전연명의료의향서 혹은 사전의료계획 작성에 대한 수가를 인정해, 의료진들의 원활한 참여를 이끌어내는 것도 하나의 방법이 될 수 있다”고 조언했다.

한편 이번 ‘사전연명의료’에 대한 대국민 연구결과는 해외 학술지 ‘통증과 증상 치료(Journal of Pain and Symptom Management)’ 1월호 온라인판에 게재됐다.

유수인 기자 suin92710@kukinews.com