‘존엄한 죽음’을 보장하기 위해 마련된 ‘연명의료결정제도’가 시행된 지 1년이 지났다. 환자의 자기결정권을 존중한다는 취지로 시작됐지만, 여전히 가족이 연명의료 중단을 결정하는 경우가 대부분인 것으로 나타났다. 의료현장에서는 현행법상 연명의료계획서를 받는 시점인 ‘말기’를 정의하기 어렵고, 판단 절차 및 시점도 모호하다는 지적이 나온다.

윤영호 서울대병원 가정의학과 교수는 26일 국회 보건복지위 원혜영, 김세연 의원과 국가생명윤리정책원이 오후 2시 국회의원회관 제1소회의실에서 개최한 연명의료결정제도 시행 1주년 기념행사에서 ‘연명의료결정법의 한계와 과제’를 언급했다.

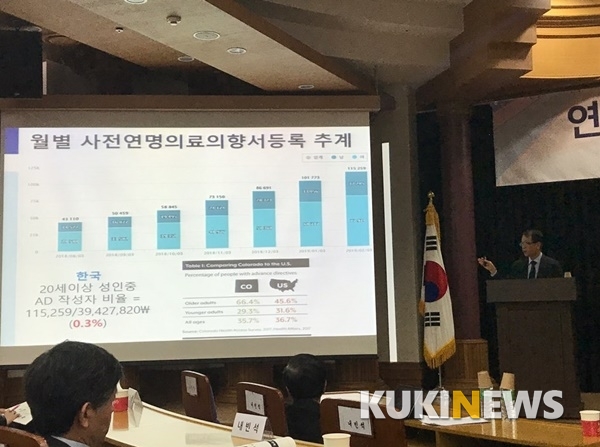

윤 교수에 따르면 지난해 2월 4일 제도 시행 후 2019년 2월 3일까지 연명의료를 유보하거나 중단한 환자는 3만 6000명이 넘는 것으로 집계됐다. 사전연명의료의향서를 작성한 사람은 11만명이 넘는다. 사전연명의료의향서는 나중에 아파서 회복 불가능한 상태에 빠졌을 때 연명의료를 받지 않겠다는 의사를 미리 밝혀두는 서류다.

그러나 환자 자신이 ‘사전연명의료의향서’를 작성해 등록해뒀다가 회복 불가능 상황에 부닥치자 연명의료를 중단한 환자는 매우 적은 것으로 나타났다. 환자가족의 전원합의 및 가족 진술을 통해 연명의료 중단을 결정한 경우가 약 67%로 가장 많았고, 환자 의사에 따라 담당 의사가 작성하는 ‘연명의료계획서’에 의한 결정은 31.5%였다. 사전연명의료의향서를 통해 이행된 경우는 0.8%에 불과했다.

윤 교수는 “지난 1년간 연명의료 중단을 실제 이행한 비율이 낮고, 이행자의 3분의 2는 가족의 의한 결정이었다”며 “이는 입원환자임에도 사전연명의료의향서를 작성하지 않았다는 것을 시사한다”고 설명했다.

그러면서 “이를 해결하기 위해서는 병원 입원 또는 응급실 방문 시 환자에게 사전연명의료의향서 작성 여부를 확인하고, 제도에 대한 설명 후 작성하도록 하는 방안이 현실적인 대안이다”라며 “미국, 독일 등에서는 이미 이렇게 하고 있으며, 지난 2015년 이에 대한 찬반 여부를 조사한 결과 약 90%가 찬성한다고 답했다”고 주장했다.

연명의료계획서 작성 시기 및 판단 기준이 의료현장과 맞지 않아 이행이 어렵다는 지적도 나왔다.

이명아 서울성모병원 종양내과 교수는 “현행법에서 연명의료계획서를 받는 시점을 ‘말기’로 규정했으나 실제 진료상황에서, 특히 비암성 질환인 경우 ‘말기’를 정의하긴 어렵다”며 “‘말기’로 정의됨에 따라 완치가 불가능한 시점이라고 하더라도 고식적 항암화학요법을 받고 있을 땐 연명의료계획서 작성 시기에 해당되지 않는다”고 말했다.

이 교수는 “또 모든 사망환자가 연명의료결정법의 대상이 아니지만, 자연스러운 사망과정에서 본인의사를 확인하지 못한 경우 모든 환자에게 연명의료결정법을 적용해 가족 전원의 합의는 받는 경향이 있다”며 “이는 암 진행으로 인한 명백한 사망의 과정에서 심폐소생술을 하지 않는다는 동의서를 받던 습관이 연명의료결정법에 적용되면서 발생하는 문제이다. 결국 임종 시기까지 기다렸다가 가족들의 의사에 따라 합의되는 경우가 많아지는 것”이라고 설명했다.

이 교수는 “이런 문제를 개선하기 위해서는 연명의료결정법의 적용 범위를 좀 더 명확하게 홍보하고, 서류 작성 시기로 규정된 ‘말기’보다 앞당긴 시점에서 작성할 수 있어야 한다”고 제언했다.

유수인 기자 suin92710@kukinews.com