[쿠키 사회] 서울 양천구청 8급 기능직원 안모(38)씨의 장애인수당 26억여원 횡령 사건을 계기로 정부의 복지 보조금 전반에 대한 철저하고도 전면적인 조사를 요구하는 목소리가 높다. 양천구청 사건 수법이 아주 단순한 데다 사회복지 예산은 과거에 비해 크게 늘었지만 관리 시스템은 바뀌지 않았기 때문이다.

민간 복지단체들은 비슷한 일이 얼마든지 가능하다고 입을 모았다. 서인환 한국장애인단체총연합회 사무총장은 18일 “지방자치단체 공무원들이 그 지역 장애인 관련 자료를 모두 갖고 있고 수당도 지급하므로 얼마든지 조작할 수 있다”고 말했다.

지난해 12월에는 부산 서구청 8급 여직원 A씨가 기초생활수급자 생계비 1억여원을 횡령해 구속됐다. A씨의 수법은 안씨와 거의 같았다. 수급자 소득이 줄어든 것처럼 조작해 시에서 보조금을 더 타낸 뒤 차액을 자신의 가족 계좌로 빼돌렸다. 안씨도 장애인 등급을 올린 뒤 증액된 돈을 가족 계좌에 입금했다.

문제는 이렇게 해도 횡령 사실이 노출되지 않는다는 점이다. 예컨대 2급 장애인은 매달 받는 수당에 변동이 없으면 자신의 장애등급이 1급으로 조정됐는지 확인하기 쉽지 않다.

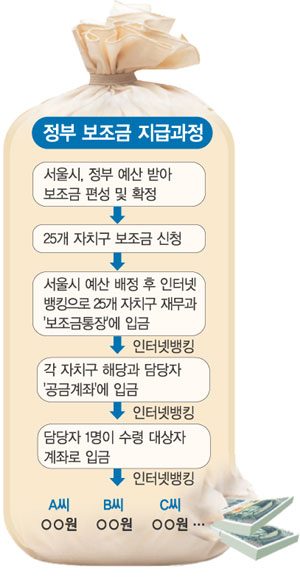

담당 공무원의 횡령 사건이 발생하는 이유는 돈이 지자체를 통해 전해지는 구조 때문이다. 기초생활수급자 지원금을 비롯해 장애인 등 취약계층 지원금, 공적연금, 보육지원금, 노인·청소년·여성 지원금 등이 모두 시·군·구를 거쳐 수요자에게 전달된다.

하지만 기초단체마다 복지 보조금 전달을 맡은 공무원은 대부분 1∼2명이다. 안씨도 혼자서 장애인 1300여명 몫의 보조금을 맡았다. 지자체 사회복지 담당 부서 업무가 과중돼 실질적 관리·감독이 이뤄지기 어렵다는 게 사회복지 전문가들의 지적이다.

정부가 보조금 형태로 나눠주는 예산은 해마다 늘었다. 올해는 약 72조원이 책정돼 2007년(약 61조원)보다 11조원 증가했다. 그럼에도 불구하고 장애인 등 소외계층의 삶이 나아졌다는 말은 여간해선 듣기 어렵다. 근본적으로 적절한 배분이 잘 되지 않고 있어서다.

남기철 동덕여대 사회복지학과 교수는 “보조금을 지원받는 사람의 부정수급에 중점을 두는 정책방향이 달라져야 한다”며 “사회복지 전담 공무원의 숫자도 늘려야 한다”고 말했다.

서울시는 23일부터 다음달 6일까지 100여명의 인력을 투입해 복지분야 보조금 사업에 대한 특별감사를 실시하겠다고 밝혔다. 국민일보 쿠키뉴스 권기석 백민정 양진영 기자

keys@kmib.co.kr