최근 동전의 역할과 의미가 점점 희미해지고 있다. 대부분 결제를 현금이 아닌 카드로 치르는 문화가 자리 잡으며 동전이 설 곳을 잃었다. 버스마다 있던 거스름 돈통과 집마다 있던 저금통도 사라지는 추세다.

동전 사용이 줄면서 한국은행 금고에 쌓인 동전 금액이 급증하고 있다. 한국은행이 서영교 더불어민주당 의원에게 제출한 자료에 따르면, 지난 7월까지 주화 순환수(환수액-발행액) 금액은 156억원으로 지난해 같은 기간(67억원)보다 크게 늘었다. 그만큼 시중의 동전 수요가 높지 않아 재발행 속도가 늦춰졌고, 금고에 쌓인 동전이 많아졌다는 의미다.

“동전 없어도 안 불편해요”

“지갑에 동전요? 하나도 없어요” 지난 1일 서울 서교동 홍익대학교 앞 거리에서 만난 시민 11명 중 동전을 가진 시민은 3명뿐이었다. “오락실 갈 때 쓴다”는 중학생, “코인 세탁소 갈 때 쓴다”는 청년 등이었다. 그마저도 “동전은 없어도 그만”이라고 했다. 중학생 김희수(15)양은 “친구들이랑 놀 때만 동전을 갖고 나온다”고 했다.

어느새 동전은 돈이 아닌 ‘짐’이 됐다. 각종 간편결제 수단이 대중화되며 동전이 아닌 화폐를 넣은 지갑도 갖고 다니지 않는 분위기다. 황모(33·직장인)씨는 “각종 페이로 휴대전화로 결제가 가능하니 지갑 자체를 잘 들고 다니지 않는다”고 말했다. 이날 거리에서 만난 60대 여성 A씨는 “동전은 무거워서 집에 두고 다닌다”라고 말했다.

한국은행에선 올해 기준 6종류(1원·5원·10원·50원·100원·500원)의 동전을 발행하고 있다. 하지만 고물가가 이어지며 가장 단위가 큰 500원 동전으로도 살만한 것이 없다. 황씨는 “어릴 땐 500원 동전 하나만 들고 슈퍼마켓에 가도 살 수 있는 것들이 많았다”라며 “지금은 동전을 들고 다녀도 쓸데가 거의 없다”고 말했다. 최모(26·회사원)씨도 “동전으로 살 수 있는 물건이 생기지 않는 이상, 동전이 사라지는 건 불가피하지 않겠느냐”고 전했다.

불편한 동전, 있어도 골치

음식점이나 소액 상품이 있는 가게에선 여전히 동전이 쓰인다. 강원도에서 무인아이스크림 가게를 운영하는 이모(50)씨는 “현금으로 용돈을 받는 아이들이 주 고객층”이라며 “현금 손님이 평균 10% 정도라, 은행에서 동전을 교환해 갖춰놓는다”라고 설명했다.

하지만 대체로 동전 사용을 반기지 않는 분위기다. 이씨는 “사용하는 동전은 보통 100원 단위”라며 “장난감 같은 10원 동전은 없어져도 될 것 같다”고 말했다. 술집을 운영하는 조문준(30대)씨는 “손님에게 거스름돈을 드릴 때 아니면 매장에서 동전을 사용할 일이 없다”며 “현금 결제도 예전처럼 많지 않다”고 말했다.

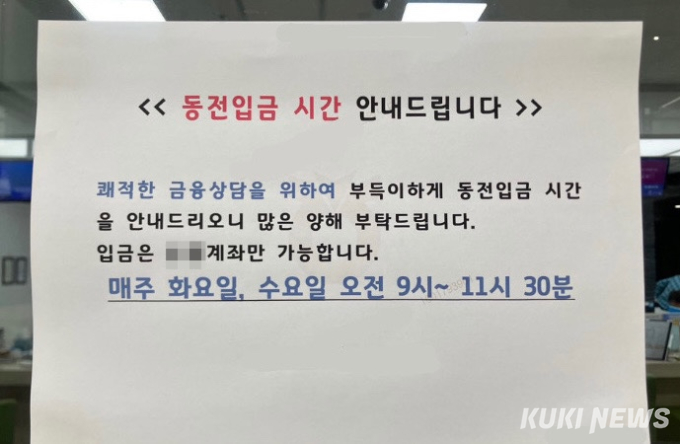

이젠 집에 방치돼 짐이 된 동전을 어떻게 써야 할지가 더 골치다. 과거엔 언제든 은행에서 동전 교환이 가능했지만, 이젠 정해진 시간에 맞춰 방문하거나 미리 동전별로 분류해서 방문해야 하는 등 다소 까다로워졌다. 이 때문에 불편을 토로하는 민원도 적지 않다고 한다. 한 은행 관계자는 “과거에는 동전이 많이 쓰여서 교환 업무가 당연했지만, 지금은 서비스의 하나로 여겨지는 분위기”며 “은행에 현금이 쌓이면 수수료를 내고 한국은행으로 보내야 한다”고 설명했다.

전문가는 동전 사용이 줄어드는 이유로 불편한 휴대성을 꼽았다. 최철 숙명여대 소비자경제학과 교수는 “사용자들이 휴대성 등 이유로 동전 사용을 불편하게 여기는 것도 동전 사용이 줄어든 큰 이유”라며 “카드나 지폐는 갖고 다니기 편하다. 5만원을 동전으로 들고 다니는 경우는 거의 없지 않나”라고 말했다. 이어 “최근 동전으로 계산할 수 있는 소규모 금액 단위가 안 붙는 거래들이 많아졌다”며 “물가도 높아지고, 대부분 지폐 단위로 가능해졌다”고 말했다.

이예솔 기자 ysolzz6@kukinews.com