세 차례 대통령 탄핵으로 87년 체제의 한계가 드러났다. 개헌 목소리는 커지고 있지만, 정치권은 각자의 이해관계에 따라 ‘동상이몽’하고 있다. 탄핵 국면의 촉박한 시간과 방향성 문제로 개헌 결과를 내기 어려울 전망이다.

11일 정치권에 따르면 세 번째 탄핵으로 개헌이 필요하다는 목소리가 높아지고 있다. 노무현 전 대통령을 시작으로 박근혜 전 대통령, 윤석열 대통령이 탄핵 정국을 맞이했다. 대다수의 대통령은 퇴임 후 수감되거나 목숨을 잃는 등 끝이 좋지 않았다.

이를 두고 정치권에서는 대통령제 한계가 드러났다고 평가했다. 국민의힘과 비명계는 개헌에 한목소리를 냈지만, 방향성은 정반대로 나타났다. 헌정회와 정치 원로도 각자 개헌안을 꺼내 들었다.

이번 개헌 논의는 ‘이 대표 견제’도 포함돼 있다. 친명계는 여당과 비명계의 개헌 요구에도 별다른 메시지를 내지 않고 거리 두기 중이다. 조기 대선이 시작되면 1강인 이 대표가 대통령제 약화 개헌을 받아들일 이유가 없기 때문이다.

국민의힘 ‘국회’ 권력 제약…비명계 ‘대통령’ 권한 약화

국민의힘은 과도한 국회 권력 집중을 문제로 지목했다. 여당이 언급한 개헌은 ‘양원제(兩院制)’와 ‘국회 해산권’이다. 이는 과반 의석을 차지한 1당의 권력을 제한하는 내용이다.

양원제는 상·하원 두 개의 의회를 운영하는 제도로, 정치 현안에 같은 목소리를 내야 법안이 통과된다. ‘국회해산권’은 대통령이 국회의 반대로 국정을 이끌지 못할 때 사용할 수 있는 수단이다. 앞서 우리나라는 ‘87년 개헌’에서 대통령 권한을 견제하기 위해 이를 삭제한 바 있다.

반면 비명계에서는 ‘12·3 비상계엄 사태’를 지적하며 대통령의 권한을 제한할 수 있는 개헌이 필요하다고 소리 높였다. 김동연 경기지사는 지난달 기자회견에서 분권형 대통령제와 책임총리제 도입을 주장했다.

김부겸 전 국무총리와 김경수 전 경남지사도 각각 책임총리제와 계엄 불가능 개헌 등을 언급해 대통령제 약화를 시사했다. 비명계 인사 중 하나인 김두관 전 의원도 지난 6일 KBS 라디오 전격시사에 출연해 이 대표에게 개헌에 참여하라고 촉구했다.

헌정회 ‘이원집정부제·4년 중임제’…정치 원로 ‘내각제’

전직 국회의원 모임인 헌정회는 대통령의 권한을 축소하는 ‘이원집정부제’와 ‘4년 중임제’의 필요성을 강조했다. 이원집정부제는 대통령제와 내각제가 섞인 방식이다. 행정부의 권한을 대통령과 국무총리가 나눠 가진다. 다만 비상시에는 대통령이 모든 권한을 행사할 수 있다.

현 제도인 5년 단임제를 바꿔 4년 중임제 개헌도 촉구했다. 4년 중임제는 최대 두 번까지 대통령을 할 수 있는 제도로, 5년 단임제보다 임기는 1년 감소한다. 이는 연속으로 임기를 도전할 수 있는 4년 연임제보다 확대된 개념이다. 중임에 성공하면 시기에 상관없이 최대 8년까지 대통령직을 수행하게 된다.

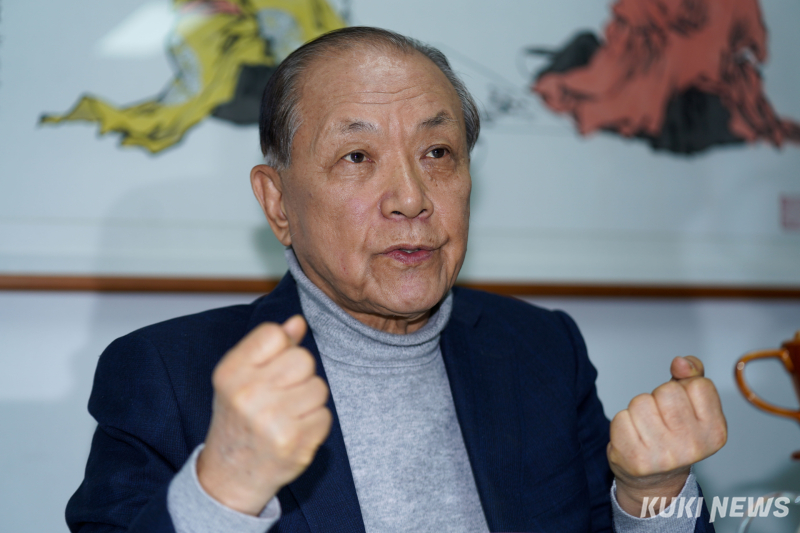

국민의힘 원로인 황우여 전 비상대책위원장은 ‘내각제’의 필요성을 강조했다. 그는 최근 쿠키뉴스와 인터뷰에서 “대한민국은 대선과 총선, 지선 등 세 차례의 선거를 한다. 우리 국민이 똑똑하기 때문에 항상 견제 세력을 마련한다. 이는 갈등을 내포한다”며 “정치인은 같은 당이라도 문제가 있다면 견제하는 성향을 가지고 있다. 권력편중은 대통령제보다 적다”고 설명했다.

김철현 정치평론가는 개헌의 방향성이 달라 유의미한 결과가 나오지 않을 것으로 전망했다. 각 진영에서 제시하는 개헌안도 국민의 동의를 얻기 어려운 방식이라고 평가했다. 김 평론가는 이날 쿠키뉴스와 통화에서 “개헌 논의가 무성하지만 의견이 너무 다양하다. 시간도 너무 촉박해 결과를 낼 수 없을 것”이라며 “국회의원을 더 선출하는 양원제는 국민의 동의를 받기 어렵다”고 평가했다.

아울러 “내각책임제는 우리나라 국민에게 받아들여질 가능성이 낮다. 이원집정부제가 도입되면 대통령과 국무총리의 당이 달라 국정이 제대로 이어질 리 없다”며 “개헌 논의가 이 대표 견제라는 효과가 있을 수 있지만, 조기 대선에 화두가 되긴 어렵다”고 전망했다.